На берегу Белого моря, на северных просторах нашей необъятной страны, расположен славный город корабелов – Северодвинск (до 1957 г. – Молотовск). Именно здесь, у стен древнего Николо-Корельского монастыря в 1936 году было начато масштабное строительство крупнейшего на сегодняшний день в России судостроительного предприятия – завода № 402, ныне АО «ПО «Севмаш».

Сегодня въезд в Северодвинск украшает величественная стела, знаменующая встречу с городом. На ней изображен корабль, как символ градообразующих судостроительных предприятий. Здесь запечатлен и памятный 1938 год – время, когда рабочий поселок Судострой при заводе № 402 получил статус города Молотовска. Однако самым значимым элементом всей композиции является высшая государственная награда СССР – Орден Ленина, которым Северодвинск был награжден в 1983 году за заслуги в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве.

Несмотря на то, что к началу войны городу было всего лишь три года, его жители внесли огромный вклад в сохранение оборонной мощи страны и в достижении Победы. Именно поэтому в 2021 году Указом Президента Российской Федерации Северодвинск заслуженно получил почетное звание «Город трудовой доблести».

По закону военного времени

Молотовск времен войны очень точно описал в своих воспоминаниях ветеран торгового флота Александр Катышев, который бывал здесь неоднократно в те годы: «Очень низенький, дощатый городишко, непроходимая грязь на дорогах, в ней проваливались грузовики, мостки через болота. Несметное число лагерей с лютой охраной. Казалось, весь Молотовск опоясан этими высокими заборами с колючей проволокой. Но были и более-менее «цивилизованные места». Если что и производило впечатление, так это корпуса молотовского завода № 402. Они как бы возвышались над всем пространством города и окружающих его болот. Хотя многие из цехов не были достроены, а некоторые вообще не действовали, все равно они внушали уважение: в них чувствовались индустриальные мощь, размах». [1].

В 1941 году молодой город насчитывал более 25 тыс. жителей. Основную его часть составляли деревянные дома, однако уже было начато кирпичное строительство [2]. Дорог практически не было ни для транспорта, ни для пешеходов. «Вместо тротуаров – вспоминает ветеран завода № 402 М.Д. Гольберг, – дощатые дорожки на сваях. И дома – тоже на сваях. А вокруг – вода. Поэтому к каждому дому вел мостик. Стоило чуть оступиться, а это было не трудно в темноте, и ты оказался в воде» [3].

Завод № 402 в это время был введен в эксплуатацию, хотя готовность его производственных объектов находилась на различных стадиях – от котлованов и стен без кровли до законченных корпусов. В декабре 1939 года на предприятии был заложен первый корабль – линкор «Советская Белоруссия». Однако ему, и его брату – «Советской России», не суждено было сойти со стапелей в открытое море – их строительство было прервано войной.

Август 1941 года. Первые налеты немецкой авиации на Молотовск. Замолк заводской гудок. Изначально он подавался в качестве сигнала начала и конца рабочего дня, а уже во время войны он значил только одно – воздушная тревога. Такое слово как «светомаскировка» надолго вошло в обиход жителей Молотовска. Даже дети знали, что окна в доме нужно плотно занавешивать, чтобы свет не проступал на улицу. За этим строго следили люди в форме: у кого лучик света пробьется – стучат по рамам длинной палкой [4]. На заводе № 402 в цехах окна были закрашены кузбасс-лаком, запрещалось включать свет и курить в темное время суток. За несоблюдение правил светомаскировки – арест.

Для защиты города на острове Ягры были установлены дальнобойные артиллерийские батареи, бетонные основания которых можно увидеть в Северодвинске и сегодня, прогуливаясь по берегу Белого моря. За время Великой Отечественной войны Молотовским военкоматом были сформированы 27 воинских подразделений и призваны на фронт 17 517 человек [5]. Одно из таких подразделений – 13-я лыжная бригада, принимавшая участие в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году. В память о героическом подвиге более 2000 человек установлен памятник на острове Ягры. Он представляет собой две лыжи, устремленные в небо, в окружении кольца, символизирующего блокаду Ленинграда.

Для защиты города на острове Ягры были установлены дальнобойные артиллерийские батареи, бетонные основания которых можно увидеть в Северодвинске и сегодня, прогуливаясь по берегу Белого моря. За время Великой Отечественной войны Молотовским военкоматом были сформированы 27 воинских подразделений и призваны на фронт 17 517 человек [5]. Одно из таких подразделений – 13-я лыжная бригада, принимавшая участие в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году. В память о героическом подвиге более 2000 человек установлен памятник на острове Ягры. Он представляет собой две лыжи, устремленные в небо, в окружении кольца, символизирующего блокаду Ленинграда.

В Молотовске были организованы четыре эвакуационных госпиталя. Сюда поступали военнослужащие с Ленинградского и Карельского фронтов [6]. Здесь часто бывали дети, приходили к раненым солдатам как на работу, помогали по мере своих возможностей. Они писали за них письма домой, выступали с концертами, готовили посылки на фронт [7].

Сменил род деятельности и Спецзавод № 3: с 23 июня 1941 года вместо ремонта производственного оборудования и механизмов – изготовление мин различного калибра. К станкам встали все: заключенные и вольнонаемные, женщины и подростки [8]. На лесокомбинате Строительства № 203 было освоено производство лыж, которые были так необходимы солдатам Карельского фронта. Уже в декабре 1941 года их выпуск был доведен до 300 пар в день [9]. Все силы были брошены на выполнение государственного плана, во имя Победы.

Молотовский порт: рожденный ленд-лизом

Именно так позже краеведы будут именовать Молотовский порт, который мог и не появиться вовсе, если бы не началась война. Наличие порта, да еще и международного, рядом с действующим предприятием военного судостроения изначально не планировалось, и было нецелесообразным. Однако, как показало время, его создание было необходимо для своевременного получения СССР помощи по ленд-лизу от союзников через Белое море.

9 ноября 1941 г. Государственный Комитет Обороны СССР постановил организовать на западных причалах завода № 402 Морской порт для разгрузки судов союзных конвоев. Будучи одним из шести участков Архангельского морского торгового порта, Молотовский порт имел ряд преимуществ: выгодное географическое положение, достаточная глубина морского канала и акватории для приемки судов с большой осадкой, наличие железнодорожного сообщения с центральными районами страны. И самое главное - более благоприятные ледовые условия для навигации в Никольском устье в зимний период, позволявшие осуществлять выгрузку союзных конвоев круглогодично [10].

9 ноября 1941 г. Государственный Комитет Обороны СССР постановил организовать на западных причалах завода № 402 Морской порт для разгрузки судов союзных конвоев. Будучи одним из шести участков Архангельского морского торгового порта, Молотовский порт имел ряд преимуществ: выгодное географическое положение, достаточная глубина морского канала и акватории для приемки судов с большой осадкой, наличие железнодорожного сообщения с центральными районами страны. И самое главное - более благоприятные ледовые условия для навигации в Никольском устье в зимний период, позволявшие осуществлять выгрузку союзных конвоев круглогодично [10].

Работы по устройству нового порта были поручены Управлению Строительства № 203 НКВД, а руководил этим процессом инженер-полковник С.Г. Цесарский. Всего за 23 дня, в период с 17 декабря 1941 г. по 10 января 1942 г., силами заключенных Ягринлага [11] в количестве 7 тыс. человек были выполнены работы по устройству причалов длиной около 370 метров [12]. Работа осложнялась тем сильной заболоченностью территории.

Строительство находилось под особым контролем уполномоченного ГКО по перевозкам грузов ленд-лиза на Севере – И.Д. Папанина, так как от работы в Молотовске во многом зависел успех всех операций [13]. В итоге, к концу 1943 – началу 1944 г. был создан крупный механизированный порт с причальной линией около одного километра, способный принимать океанские суда большого водоизмещения, чем явно отличался от других участков Архангельского порта. В связи с этим, суда типа «Либерти» изначально заходили в Молотовск, снимали часть грузов (35-40 %), после чего шли для окончательной разгрузки в Архангельск. За время войны подобная операция была проведена более 60 раз [14].

Одновременно с ходом работ по созданию нового порта шла приемка и разгрузка союзных судов. Уже 26 ноября 1941 г. в Молотовский порт, на временные причалы завода № 402, прибыл первый корабль – танкер «Сан-Амброзио» из каравана PQ-3, который доставил в город 7410 тонн авиационного бензина. На протяжении всей войны Молотовский порт был единственным местом приема нефтегрузов с танкеров союзных конвоев, приходивших в Белое море. Всего порт принял не менее 15 танкеров с наливным грузом порядка 150 000 тонн [15]. Созданием базы для хранения топлива и нефтепродуктов занимался завод № 402.

Организация работы Молотовского порта и снабжение его рабочей силой были важнейшими задачами для города военных лет. Для производства погрузочно-разгрузочных работ за портом были закреплены Строительные батальоны № 583 и 595 в количестве 1600 человек, которые работали на его строительстве [16]. Не имея опыта портовой работы, им приходилось оперативно обучаться прямо на местах. Зачастую, к разгрузкам привлекались воинские части города, работники завода № 402, сотрудники аппарата управления порта, и даже экипаж союзных судов. Первые корабли союзных конвоев зимой 1941 г. разгружались исключительно судовыми средствами, а при погрузке в вагоны штучного груза преобладал ручной труд. В мороз 30-36 градусов ящики, мешки и тюки перевозились на самодельных санях, запряженных людьми [17]. Изначально портовики жили в бараках за 6 км от причалов. На работу туда и обратно ходили строем, во время обработки грузов работали в две смены по 12 часов. Позже для них были построены общежития на территории порта.

В начале своего пути в Молотовском порту были частыми случаи потери груза из-за плохой тары. Случалось и потопление груза у причалов, главным образом из-за недостаточного внимательного отношения к этому отдельных грузчиков, а также их низкой квалификации [18]. Однажды, из-за обрыва стропов и тросов был утоплен танк. Однако работники порта смогли его поднять из воды и привести в рабочее состояние [19].

Помимо этого, были зафиксированы акты диверсий в Молотовском порту. Так, например 11 июля 1942 года при сливе масла с танкера «Донбасс» было обнаружено, что трубопровод, проходящий под причалами, был подожжен при помощи подложенной под трубой веревки, идущей к рукаву, что могло привезти при сливе горючего к взрыву всего хозяйства [20].

Для поднятия боевого духа в порту, в общежитиях для работников организовывали показ кинокартин на звуковой узкопленочной кинопередвижке. На участках силами артистов Архангельска и Молотовска проводились концерты по военной тематике. В конце 1941 года, до окончания погрузочно-разгрузочных работ, в Молотовском порту работала выездная редакция газеты «Моряк Севера». Было выпущено четыре номера тиражом 300 экземпляров каждый. [21]

В конце 1941 года в Молотовский порт из эвакуированной Одессы прибыла группа опытных портовиков. В их числе был М.Ф. Причерт, который был назначен заместителем начальника участка порта, а в 1944 году – его руководителем. Как вспоминал И.Д. Папанин, Мойша Фроймович вносил в работу своего коллектива одесский огонек и всегда бодрое настроение, что было немаловажным в то тяжелое время [22]. Причерт вместе со своими коллегами организовал курсы повышения квалификации работников, на которых они делились опытом работы в порту и учили людей обрабатывать грузы. Позже была проведена реорганизация всей структуры порта, что позволило существенно улучшить условия и производительность труда.

В конце 1941 года в Молотовский порт из эвакуированной Одессы прибыла группа опытных портовиков. В их числе был М.Ф. Причерт, который был назначен заместителем начальника участка порта, а в 1944 году – его руководителем. Как вспоминал И.Д. Папанин, Мойша Фроймович вносил в работу своего коллектива одесский огонек и всегда бодрое настроение, что было немаловажным в то тяжелое время [22]. Причерт вместе со своими коллегами организовал курсы повышения квалификации работников, на которых они делились опытом работы в порту и учили людей обрабатывать грузы. Позже была проведена реорганизация всей структуры порта, что позволило существенно улучшить условия и производительность труда.

К 1945 г. Молотовский порт вышел на первое место по грузообороту и ряду других показателей среди участков Архангельского морского торгового порта. За успешную работу порт трижды награждался переходящим Красным знаменем Обкома ВКП(б), коллектив порта дважды становился победителем социалистического соревнования портовиков страны, свыше 30 работников порта были награждены государственными наградами [23].

За годы войны по ленд-лизу Молотовский порт принял 173 корабля союзников. За это время было обработано свыше 1 млн тонн грузов, что составляет более 60% от всей массы грузов, отправленных по Белому морю [24].

За годы войны по ленд-лизу Молотовский порт принял 173 корабля союзников. За это время было обработано свыше 1 млн тонн грузов, что составляет более 60% от всей массы грузов, отправленных по Белому морю [24].

Помимо разгрузки союзных кораблей, Молотовский порт на протяжении всей войны осуществлял работы по отправке экспортных грузов на судах обратных конвоев. Среди них были калийная соль, хромовая руда, апатиты, магнезит, асбест, пиломатериалы. «И тот факт, что Россия в час своей нужды находит возможности снабжать нас сырьем, которое будет использовано в интересах нашей общей борьбы, только углубляет нашу благодарность за то, что мы получаем» - писал в Москву министр снабжения Великобритании лорд Бивербурк в 1941 году [25].

В знак уважения самоотверженного труда работников Молотовского порта по приему и отправке грузов Северными конвоями на здании железнодорожного вокзала в Северодвинске установлена памятная доска.

Завод № 402 и «второй блокадный Ленинград»

С началом войны характер производства на заводе № 402 резко изменился. Вместо ушедших на фронт мужчин к станкам встали женщины и подростки. Коллективу предприятия пришлось в короткие сроки осваивать новые виды продукции и подготавливать производство для них. Одновременно поступали срочные задания для нужд фронта: под жидкое топливо и бензин, головки и корпуса бронебойных снарядов БС-76 мм, фугасные авиационные бомбы (ФАБ), тралы, понтоны, взрыватели, мостовые конструкции, автобензоцистерны, пехотные лопаты, котелки [26].

Осенью 1941 г. заводу № 402 были переданы на достройку эвакуированные с Балтийского завода № 189 подводные лодки XIII серии – Л-20 и Л-22, построечная готовность которых составляла 72, 5% и 80% соответственно [27]. Для молодого предприятия это был первый опыт подводного судостроения. Возглавляла эту работу группа специалистов из Ленинграда в составе 25 человек. Начало выполнения работ было осложнено отсутствием необходимых деталей, арматуры и аппаратуры, которые остались на заводе № 189. Однако уже летом 1942 г. подводные лодки успешно прошли государственные испытания в Белом море, а после вошли в состав Северного морского флота [28]. В ходе войны они совершали поисковые и минно-заградительные действия у берегов Северной Норвегии.

Для обеспечения ледовой проводки транспортных союзных конвоев с грузами по ленд-лизу и эксплуатации Северного морского пути в начале войны в Молотовске были сосредоточены основные силы советского ледокольного флота. В конце 1941 г. на заводе № 402 было произвести перевооружение на ледоколах «И. Сталин», «Ленин», «Литке» и «Дежнев» [29].

В июне 1942 г. в Молотовск прибыл ледокол «Красин», отремонтированный и вооруженный в США. В ноябре к ним добавился линейный ледокол «А. Микоян», из Владивостока был переведен «Л. Каганович» [30]. Все эти суда регулярно получали здесь обслуживание и ремонт.

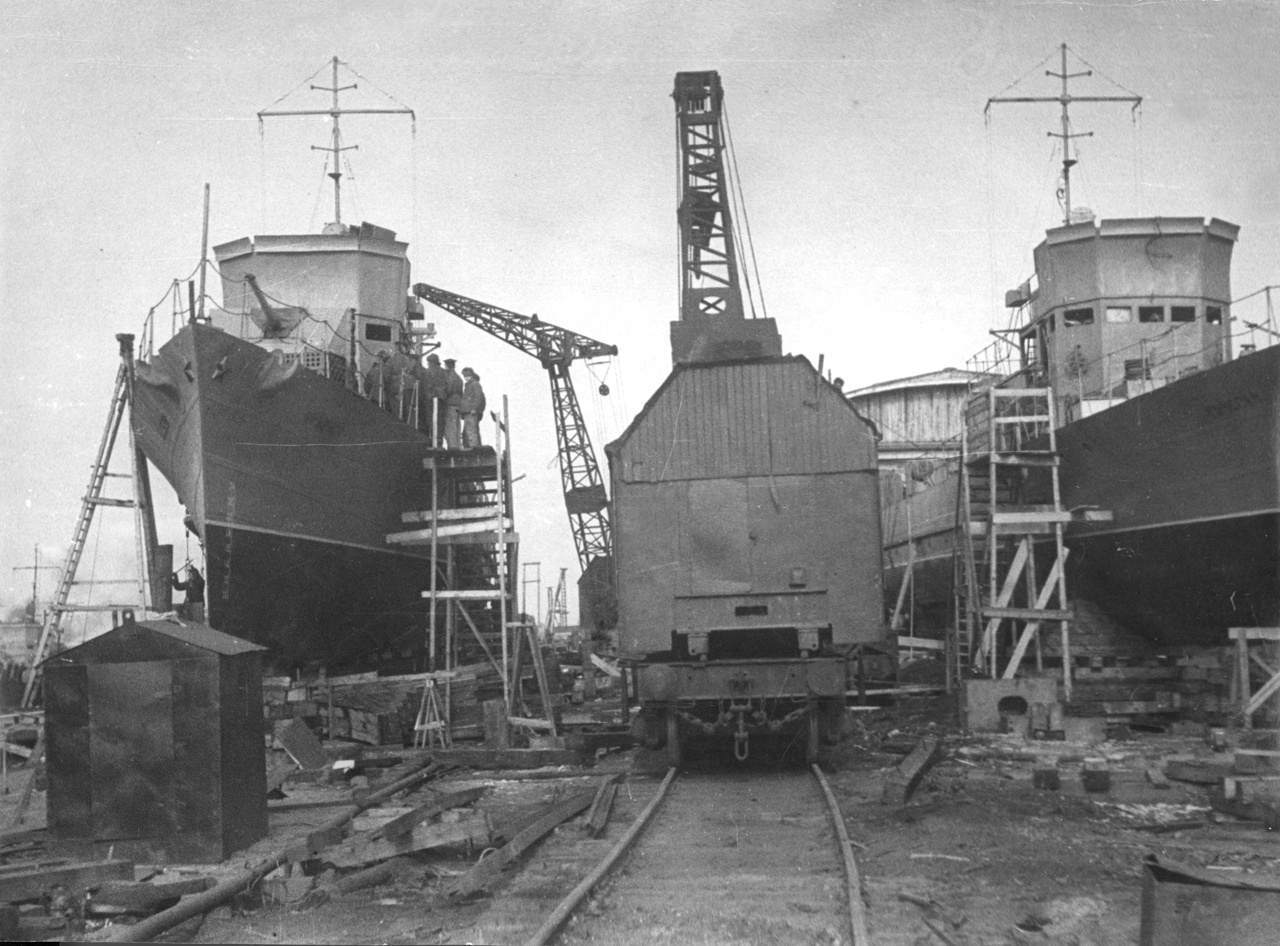

На время войны, начиная с конца 1941 года, завод № 402 был крупнейшей судоремонтной базой транспортного, ледокольного и военного флота на Севере. Основная задача состояла в своевременном ремонте и обслуживании кораблей, участвующих в северных конвоях. Ремонт иностранных судов был приравнен к выполнению военных заказов, которые контролировались и принимались представителями ВМФ наряду с работами на боевых кораблях. Эти суда проходили, в большинстве своем, ремонт аварийного характера, вызванный боевыми или эксплуатационными повреждениями в период перехода. Сложность заключалась в том, что зачастую ремонт кораблей производился непосредственно у причалов Молотовского порта, одновременно с разгрузкой судов. «Детали почти всегда изготавливались по эскизам, снятым конструкторами с места, а иногда и просто по их указаниям, и сразу шли на суда. Мы, строители, - вспоминает ветеран завода № 402 И.Л. Камай, - сутками не покидали их палубы, организуя работу. Для ускорения дела капитаны судов часто кормили у себя обедами наших рабочих» [31].

На время войны, начиная с конца 1941 года, завод № 402 был крупнейшей судоремонтной базой транспортного, ледокольного и военного флота на Севере. Основная задача состояла в своевременном ремонте и обслуживании кораблей, участвующих в северных конвоях. Ремонт иностранных судов был приравнен к выполнению военных заказов, которые контролировались и принимались представителями ВМФ наряду с работами на боевых кораблях. Эти суда проходили, в большинстве своем, ремонт аварийного характера, вызванный боевыми или эксплуатационными повреждениями в период перехода. Сложность заключалась в том, что зачастую ремонт кораблей производился непосредственно у причалов Молотовского порта, одновременно с разгрузкой судов. «Детали почти всегда изготавливались по эскизам, снятым конструкторами с места, а иногда и просто по их указаниям, и сразу шли на суда. Мы, строители, - вспоминает ветеран завода № 402 И.Л. Камай, - сутками не покидали их палубы, организуя работу. Для ускорения дела капитаны судов часто кормили у себя обедами наших рабочих» [31].

В целом, по всем судоремонтным заказам 1943-1945 гг. завод обеспечивал качественное выполнение работ, что было зафиксировано в приемных актах и отзывах командования иностранных пароходов. Практически все установленные правительством или договорные сроки выполнялись с опережением.

В связи с большим объемом судоремонтных работ в 1942 г. на заводе № 402 был организован специальный отдел, задачей которого являлось руководство всеми операциями ремонта и координирование работ цехов. Возглавил его В.Л. Бродский – расконвоированный заключенный Ягринлага, находившийся в заключении в качестве работника Спецбюро НКВД [32].

Огромный вклад в развитие завода № 402 в годы войны внес ее директор – Сергей Александрович Боголюбов, который к своим 35 годам имел большой опыт руководства большими предприятиями в экстремальных условиях [33]. До назначения на Север, осенью 1942 года, он успешно руководил судостроительным заводом им. А.А. Жданова в блокадном Ленинграде. Боголюбов принял предприятие в тяжелом состоянии: недостроенные цеха, у станков в основном женщины и дети. Все это сопровождалось голодом, массовыми заболеваниями цингой и дистрофией среди населения. «Второй блокадный Ленинград» - именно так окрестил Боголюбов Молотовск конца 1942 года. А ему было с чем сравнивать…

Огромный вклад в развитие завода № 402 в годы войны внес ее директор – Сергей Александрович Боголюбов, который к своим 35 годам имел большой опыт руководства большими предприятиями в экстремальных условиях [33]. До назначения на Север, осенью 1942 года, он успешно руководил судостроительным заводом им. А.А. Жданова в блокадном Ленинграде. Боголюбов принял предприятие в тяжелом состоянии: недостроенные цеха, у станков в основном женщины и дети. Все это сопровождалось голодом, массовыми заболеваниями цингой и дистрофией среди населения. «Второй блокадный Ленинград» - именно так окрестил Боголюбов Молотовск конца 1942 года. А ему было с чем сравнивать…

Из-за закрашенных кузбасс-лаком окон и стеклянных крыш, в цехах царил мрак, людям приходилось постоять некоторое время, чтобы глаза привыкли к темноте, и затем осторожно продвигаться вперед [34]. «Тяжело с обеспечением электроэнергией, холодно в неотапливаемых цехах. Промерзший металл жжет руки, стоит только прикоснуться к нему, а между тем зачастую надо подолгу обрабатывать его, чтобы превратить в нужную деталь или изделие» - таким вспоминал завод того времени судостроитель П.И. Гром. [35].

В первую очередь Сергей Александрович принял меры по улучшению питания и медицинского обслуживания работников: были налажены связи с близлежащими колхозами, организованы теплицы, медсанчасть завода была выделена в самостоятельный отдел и подчинялась директору, был открыт туберкулезный санаторий. В январе приказом А.С. Боголюбова для предотвращения заболеваний цингой всем директорам заводских столовых предписывалось обеспечивать ежедневно рабочих хвойным противоцинготным экстрактом, который производили самостоятельно в специальном «витаминном» цехе. В апреле коллективу завода были выделены дополнительные талоны, которые использовались в качестве поощрения за перевыполнение производственных заданий. В результате принятых мер к весне 1943 г. была ликвидирована цинга, а к лету – дистрофия [36].

В 1942 г. получают распространение «фронтовые» комсомольско-молодежные бригады, задачами которых было совмещение профессий и максимальное повышение производительности труда. Основу таких бригад составляли подростки, выпускники школ ФЗУ и Ремесленного училища. К концу 1944 г. на заводе работало 285 комсомольско-молодежных бригад [37].

Благодаря грамотному управлению С.А. Боголюбова была налажена работа ТЭЦ, впервые за всю историю предприятия в 1944 г. завод систематически без единого срыва выполнял и перевыполнял государственную программу.

В этом же году завод спустил первые свои корабли – 8 больших морских охотников за подводными лодками проекта 122А, строительство которых было начато еще в 1941 году. Первый из кораблей после окончания швартовых испытаний был направлен в Мурманск, где и проходил заводские ходовые и государственные испытания. Остальные корабли сдавались в Молотовске [38]. В составе  Северного флота они принимали участие в защите внутренних и внешних коммуникаций и баз, а также несли конвойную и дозорную службу в Баренцевом, Белом и Карском морях.

Северного флота они принимали участие в защите внутренних и внешних коммуникаций и баз, а также несли конвойную и дозорную службу в Баренцевом, Белом и Карском морях.

В 1943-1945 гг. продолжалось изготовление артиллерийских башен, минно-тральных изделий и фугасных авиабомб. За годы войны на заводе № 402 было произведено и сдано ВМФ 35% тралов от общего количества, произведенных за все это время в СССР [39]. К маю 1945 г. завод № 402 значительно увеличил свои производственные мощности, несмотря на все сложности, с которыми ему пришлось столкнуться в годы войны.

В суровые годы войны жители Молотовска проявили исключительное мужество, трудясь в тяжелейших условиях и достигая поставленных целей вопреки всем трудностям военного времени. Сегодня трудовой подвиг жителей Молотовска увековечен в монументе, расположенном в парке культуры и отдыха «Аллея Ветеранов». Величественная стела «Город трудовой доблести» - дань уважения горожанам всеми силами приближавшим День Победы.

Автор материала: Козак Мария Владимировна, аспирант кафедры отечественной истории САФУ, специалист по научно-технической информации Информационно-технологического профориентационного центра «Погружение» АО «ПО «Севмаш»

Фотографии: из архива АО «ПО «Севмаш»; из личного архива автора

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Газета «Северный рабочий» от 7 мая 2000 года.

2. Тыловой город: очерки по истории Молотовска. 1941-1945. / Северерод. город. краевед. музей. – Северодвинск: Северодв. город. краевед. музей, 2025. – С. 8.

3. Гольберг М.Д. Годы военные. // Флагман отрасли : очерки, статьи, воспоминания. Кн. 1. – Северодвинск : ПО «Севмашпредприятие», 1989. – С. 187.

4. Память сердца. Сборник воспоминаний. – Северодвинск : северодвиснкое общественное движение «Дети войны Молотовска», 2010. – С. 34-35.

5. Тыловой город : очерки по истории Молотовска. 1941-1945. С. 14.

6. Тыловой город : очерки по истории Молотовска. 1941-1945. С. 148.

7. Память сердца. Сборник воспоминаний. С. 45.

8. Тыловой город : очерки по истории Молотовска. 1941-1945. С. 30-33.

9. Государственный архив Архангельской области. Отдел документов социально-политической истории. Ф.296. Оп.1. Д.947. Л.142 «О производстве лыж на лесокомбинате строительства 203, декабрь 1941 г.»

10. Шмигельский Л.Г. Молотовск и война в Арктике. // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 3. – М. : Андреевский флаг, 2000. – С. 208.

11. Ягринский исправительно-трудовой лагерь (Ягринлаг) был образован 13 апреля 1938 года в связи с переводом строительства завода № 402 и города Молотовска под руководство НКВД и лично наркома внутренних дел Л.П. Берии.

12. Шмигельский Л.Г. Молотовск и война в Арктике. // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 3. С. 210.

13. Папанин И.Д. Лед и пламень. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1984. – С. 253.

14. Шмигельский Л.Г. История Поморского края: Очерки, статьи, заметки. – Северодвинск : Северодв. город. краевед. музей, 2024. – С. 155.

15. Шмигельский Л.Г. Молотовск и война в Арктике. // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 3. С. 241.

16. ГААО ОДСПИ. Ф.296. Оп.1. Д.963. Л.28 «Протокол совещания при начальнике Строительства 203 и Ягринлага НКВД по вопросу организации торгового порта в г. Молотовске, ноябрь 1941 года».

17. Шмигельский Л.Г. Молотовск и война в Арктике. // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 3. С. 212.

18. ГААО ОДСПИ. Ф.296. Оп.1. Д.1339. Л. 7. «Информационное письмо о работе Политотдела Архангельского Морского порта за период с 15 ноября 1941 года по 28 марта 1942 г.»

19. Шмигельский Л.Г. Молотовск и война в Арктике. // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 3. С. 230.

20. ГААО ОДСПИ. Ф.296. Оп.1. Д.1172. Л.72. Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) от 12 июля 1942 года «О подготовлявшемся диверсионном акте в Молотовском порту»

21. ГААО ОДСПИ. Ф.296. Оп.1. Д.1339. Информационное письмо о работе Политотдела Архангельского Морского порта за период с 15 ноября 1941 года по 28 марта 1942 г. С.7-8.

22. Папанин И.Д. Лед и пламень. С. 267.

23. Помогая фронту // Правда Севера от 20.04.1984.

24. Шмигельский Л.Г. Молотовск и война в Арктике. // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 3. С. 241.

25. Там же. С. 214.

26. История Северного машиностроительного предприятия (1941-1945) / сост. Золотов В.П., Гладкобородов В.И., Ананьин Ю.А. – 1970. – С.15

27. Годовой отчет по основной деятельности за 1942 год : Доклад директора // Архив Музея СМП. Л. 55

28. Балова М.Б. Предпосылки и особенности развития военного кораблестроения на Европейском Севере России в 1920-1950-е годы: дис. ... на соиск. учен. степ. канд. истор. наук : 07.00.02. – Архангельск, 2001. – С. 125.

29. ГААО ОДСПИ. Ф. 296. О. 1. Д. 1214. Л. 4.

30. Шмигельский, Л.Г. Судоремонт в годы Великой Отечественной войны на заводе № 402. – Северодвинск, 2000. – С. 35-36

31. Камай И.Л. История коллектива коммунистического труда цеха 55-ССП : время, свершения, люди. Кн. 1. – Северодвинск. – С.48-50.

32. Шмигельский, Л.Г. Судоремонт в годы Великой Отечественной войны на заводе № 402. С. 7.

33. Триумф и… пропасть Сергея Боголюбова. / авт.сост. А.Б. Холодов. – Северодвинск : АО «ПО «Севмаш», 2017. – С. 12.

34. Из воспоминаний С.А. Боголюбова. / Сост. В.Н. Зуев, Л.А. Подшивалов. – Северодвинск : ФГУП «ПО «Севмаш», 2007. – С.21.

35. Гром П.И. В общем строю //Судостроители в Великой Отечественной войне, 1965. – С. 118

36. Не остуди свою память / ред. А. Холодов. – СПб. : ООО «Дитон», 2015. – С. 66.

37. Не остуди свою память / ред. А. Холодов. – СПб. : ООО «Дитон», 2015. – С. 97

38. Годовой отчет по основной деятельности за 1944 год : Доклад директора // Архив Музея СМП. Л.7

39. Триумф и… пропасть Сергея Боголюбова. С. 40