Архангельск во все века был городом пограничным, на подступах к которому всегда приходилось останавливать врагов. Не было ни одного века, ни одной мировой войны в котором противники не планировали на него нападений.

Первые годы юного города

Даже само его появление в виде крепости вокруг Михайло-Архангельского монастыря по Указу Ивана IV Грозного от 1583 года было связано с Ливонской войной и необходимостью защитить новый международный порт от иностранных военных нападений. Как сообщают летописи, датские корсары преследовали шедших к нам с товарами купцов даже в водах Северной Двины. Почти одновременно возводятся и другие крепости на Беломорье: Соловецкая, в Сумском посаде.

Уже в 1587 году, после окончания строительства первых деревянных Гостиных Дворов, в Новый Архангельский город из Холмогор была переведена таможня и создан гражданский посад, до этого он существовал исключительно в виде военной крепости с аванпортом.

После Смутного времени английская корона планировала захват Архангельска, воспользовавшись ослаблением нашей страны. Но долго собирались… Во время подготовки к этому походу русские войска успели разгромить вторгшиеся на Север польско-казацкие войска под командованием тушинских полковников под Емецком, у Колмогор (прежнее название Холмогор) и на подступах к Архангельску, в дальнейшем они окончательно были разгромлены в сражении у Сумского посада. Наблюдая эту военную мощь, англичане надолго отложили свой проект интервенции.

При Михаиле Фёдоровиче Романове, в 1613 году Архангельск получает независимость от Холмогор. До этого он значился как Колмогорский посад. А в 1668 году уже при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем) на месте сгоревших деревянных Гостиных Дворов начинается строительство каменных Гостиных Дворов, выполнявших в том числе и функции крепости, что было необходимостью, поскольку в 17 веке войны со Швецией проходили вблизи наших мест.

«Мы ломим, гнутся шведы»

Следующий Романов – царь Пётр Алексеевич впервые побывал в Архангельске в 1693 году, на яхте «Святой Петр» царем был впервые поднят российский триколор, под этим флагом Петр впервые вышел в морское плавание. Будущий император закладывает на первом в России Соломбальском Адмиралтействе боевые корабли, на которых уже в следующую навигацию – в 1694 году, совершает первую Российскую военно-морскую конвойную операцию, о которой впоследствии император Александр III напишет, как о дате рождения Российского Военно-Морского Флота.

После начала Русско-шведской войны (Северная война), когда шведская военная эскадра готовила военный поход на наш город, Петр I своим Указом повелевает начать возведение Новодвинской крепости.

Крепость должна была закрыть проход к нашему городу со стороны моря. И хотя её начинают строить лишь с мая 1701 года, но уже 6 июля (по новому стилю) у её стен происходит бой, ставший первой военно-морской победой русского оружия в этой длительной войне. Архангельские стрельцы не только отбили нападение, но и захватили два вражеских боевых корабля – после включив их в состав военно-морских сил нашей страны. Подвиг «архангельского Сусанина» - кормщика Ивана Рябова (Седунова) ярко показан в фильме «Россия молодая», посвящённого как раз этим событиям. В этом сражении отличились и стрельцы «Гайдуцкого полка», чьё знамя до сих пор хранится в Архангельском краеведческом музее. Там же можно увидеть и захваченные на Шведских кораблях пушки и другие реликвии тех времён.

Именно на Архангельском адмиралтействе строились корабли в первую очередь для Балтийского флота, и комплектовались они моряками, набранными в Архангельске.

Сегодня мало вспоминают о том, что в 18 веке кроме войны со Швецией 1700-1721 годов были и другие. Швеция развязала и войну 1741-1743 годов. И ещё одну войну 1788-1790 годов. И каждый раз проигрывала. Но Архангельск всякий раз готовился к обороне от неприятеля.

Оборонный щит Империи

Девятнадцатый век тоже начался с войн. После заключённого в 1807 году Александром I Тильзитского мира с Наполеоном Бонапартом, Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде Англии, что и было сделано. В это время зафиксировано несколько вооружённых столкновений с английскими военными кораблями, нападавшими на населённые пункты Архангельской губернии. Ожидалось, что крупная Английская военно-морская эскадра атакует Архангельск. В эти же годы прошла ещё одна война со Швецией 1808-1809 годов, в результате которой Россия получила в своё «вечное владение» Финляндию и Аландские острова.

Для защиты от вражеских нападений в Архангельск были отправлены два дополнительных пехотных полка – Угличский и Софийский мушкетёрские полки. Подразделения дислоцировались на севере с лета 1808 по лето 1813 года. Таким образом общая численность размещенных в Архангельске полков стала составлять более 4-х тысяч человек (по состоянию на 1812 год). При этом любопытно, что численность населения Архангельска составляла 11 тысяч человек.

Кстати – тогда же на Соломбальской судоверфи строилась эскадра для Балтийского флота с 1809 по 1812 год из восьми кораблей. И там были расквартированы экипажи для них – общим числом также порядка 4-х тысяч человек. Таким образом, число военных в городе в тот период говорит о том, что Архангельск был важнейшим оборонным центром нашей страны. Этим и объясняется, что в Архангельске помимо гражданского губернатора действовала ещё и отдельная военная администрация во главе с генерал-губернатором.

Одна из ярчайших страниц нашей военной истории на Севере – это Крымская (или Восточная) война 1853-1856 годов. Несмотря на её название, сражения проходили в том числе и на Белом море.

В 1854 и в 1855 годах Англо-французская эскадра хозяйничала в Белом море, нападала на торговые корабли, населённые пункты, сожгла город Кемь и ряд прибрежных поселений. Но выполнить свою главную задачу – уничтожить Архангельск, не смогла. Город был приведён в боеготовность и готов был принять бой. Но вражеские корабли ограничились более лёгкими целями. Хотя и там получали серьёзный отпор.

Хорошо известно, что Соловецкий монастырь доблестно выдержал осаду двух британских боевых кораблей «Бриск» и «Миранда», более 9 часов обстреливавших его. Тем не менее, монастырские обитатели с помощью одной имевшейся у них пушки смогли даже нанести существенный урон врагу, из-за чего захватчики вынужденно ретировались. Меньше известно о нападениях на поморские прибрежные деревни, во многих из которых врагов встречало вооружённое сопротивление жителей. В память о тех событиях в деревнях Пушлахта и Лямца были установлены памятники.

Крымская война показала, что времена парусного флота заканчиваются. После неё в 1862 году император Александр II закрывает Архангельское адмиралтейство и ликвидирует гарнизон Новодвинской крепости.

В конце 19 века предпринимателем Саввой Ивановичем Мамонтовым завершается постройка железной дороги от Москвы до Архангельска. В дальнейшем эта дорога станет важнейшей магистралью страны для армейского снабжения.

Век мировых войн

Во время Первой мировой войны все воюющие страны испытывают «снарядный голод», удовлетворить который своими силами они не могут – не хватает мощностей военных производств. Архангельск же в эти годы остаётся единственным морским портом России, через который союзники могут поставить нам необходимое вооружение и другие припасы.

Архангельск в те годы входил в состав «Арктического фронта» и был подготовлен к отражению нападений немецкой эскадры, прибытие которой ожидалось. А для защиты союзных конвоев у нас в 1916 году была создана «Флотилия Северного Ледовитого океана» из 89 боевых кораблей, в том числе и отряда подводных лодок. Немецкая эскадра тогда до Архангельска не дошла, но город всё же серьёзно пострадал из-за проведённых врагом диверсий.

Руководство молодой страны Советов в годы первых пятилеток немало сделало для укрепления обороноспособности Севера. Как и по всей стране, в Архангельске были модернизированы заводы (прежде всего лесопромышленного комплекса) и построены новые. Одновременно решается вопрос об увеличении отгрузки пиломатериалов за рубеж. Именно архангельский лес дал нашей стране необходимую ей валюту для качественного скачка в индустриализации страны. На архангельских окраинах поднимаются гиганты лесохимии: целлюлозно-бумажные комбинаты, гидролизный завод и пр. Кроме промышленных предприятий, возводятся и военные. Так, в 1936 году начинается строительство судостроительного завода №402, сегодня известного как «Севмаш» - центр атомного судостроения России.

Всё это превращает Архангельск в крупный стратегический промышленный узел, по своей значимости для страны стоящий в числе первых. Этим и обусловлено внимание к нему со стороны напавшей в июне 1941 года на СССР фашистской Германии, планировавшей продвинуться до Архангельска и захватить его.

В стратегии Антигитлеровской коалиции Архангельск стал восточным пунктом созданного союзниками «Арктического фронта», с которого в 1941-1942 годах предполагалось развернуть наступление против Германии, и вдоль которого проходил основной маршрут поставок стратегических грузов в СССР.

История Великой Отечественной войны жива в народной памяти ветеранов, детей войны, которые передают эту память потомкам. Мы расскажем об основных событиях Великой Отечественной войны по памятникам Архангельска – они для многих поколений символизируют героизм наших земляков тех времён.

Площадь Мира

Современная площадь Мира образована при закладке на Набережной Северной Двины монумента Победы к двадцатой годовщине окончания Великой Отечественной войны (в 1965 году).

К 50-летию Победы на площади установлены мемориальные плиты с именами более 90 северян — Героев Советского Союза.

Именно здесь проходят ежегодные мероприятия, посвящённые Всероссийскому празднику – Дню Победы 9 мая.

Вечная слава героям

Остроконечная стела из монолитного бетона высотой 19 метров и с основанием 13 метров, олицетворяющая склоненное знамя, является основной частью монумента. Возле стелы в почетном карауле застыли отлитые из бронзы фигуры защитников Родины: моряк, женщина-воин и солдат. Высота фигур около 4,5 метров. На стеле — металлические буквы надписи-посвящения: «Северянам — павшим в Великой Отечественной войне. Помни: 94311 жителей области отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава героям!» В арке, прорезающей основание стелы, установлена бронзовая чаша, в которой горит Вечный огонь в честь памяти героев, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне.

Огненные мили северных конвоев

Надписи на памятнике выполнены на русском и английском языках – ведь в конвойных операциях участвовало много моряков из стран-союзниц. Памяти тех, кто отдал свою жизнь во время конвоев, посвящен памятник «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.»

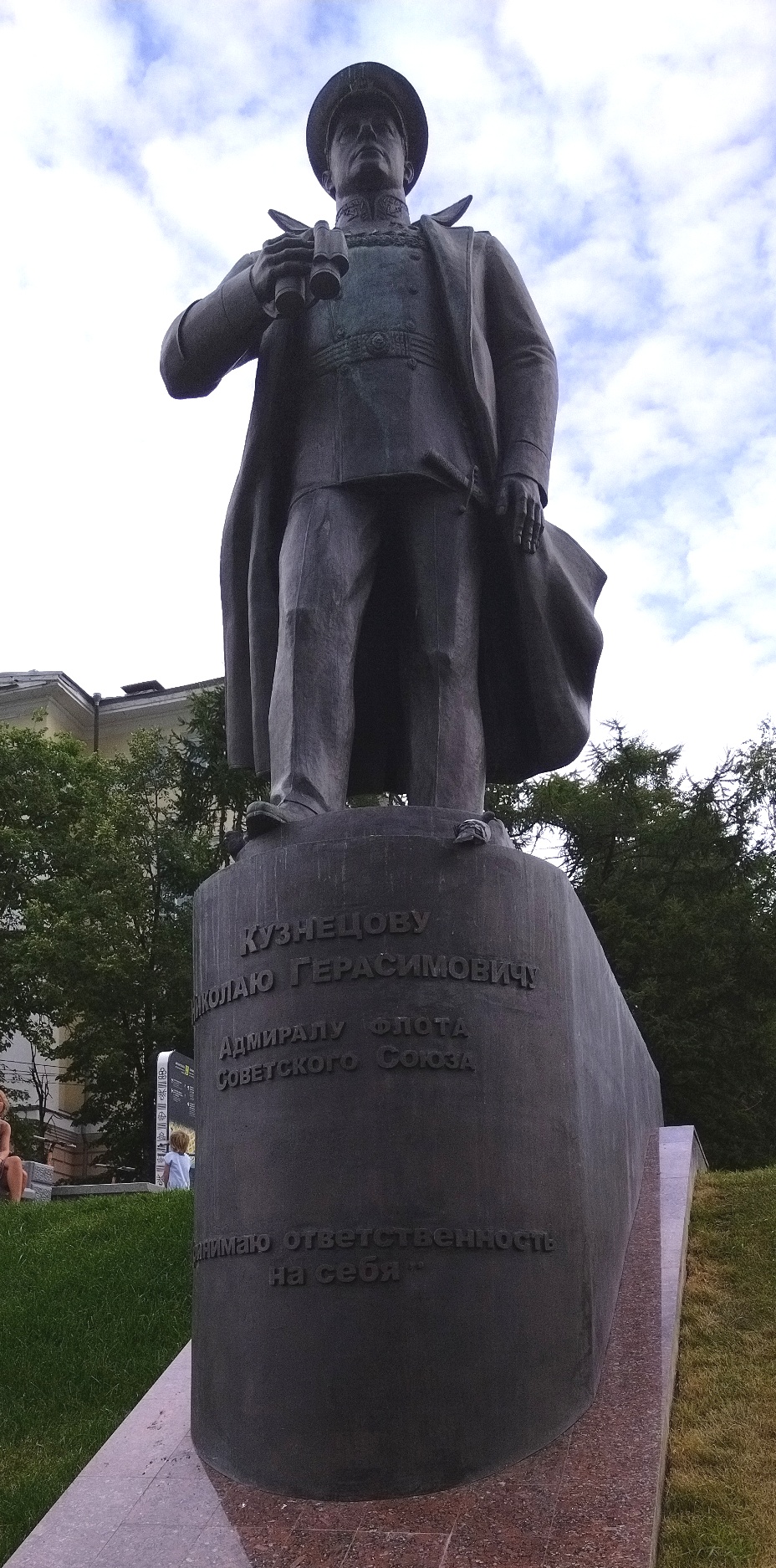

«Принимаю ответственность на себя»

Этот памятник нашему архангельскому адмиралу Николаю Герасимовичу Кузнецову. Наш известный земляк родился в районе города Котлас Архангельской области и начинал свою жизнь моряка в Архангельске. В ряде регионов установлены бюсты адмиралу Кузнецову, его именем названы улицы, школы, установлены памятные таблички.

Этот памятник нашему архангельскому адмиралу Николаю Герасимовичу Кузнецову. Наш известный земляк родился в районе города Котлас Архангельской области и начинал свою жизнь моряка в Архангельске. В ряде регионов установлены бюсты адмиралу Кузнецову, его именем названы улицы, школы, установлены памятные таблички.

Памятник на Набережной Северной Двины изображает адмирала в полный рост, открыт 8 мая 2010 года. В основании памятника заложена капсула с землёй с родины адмирала (Котласский район Архангельской области). Памятник воздвигнут на пожертвования жителей Архангельска.

Прославленный адмирал Советского Союза изображён стоящим на рубке подводной лодки вглядывающимся в даль – туда где Северная Двина уходит в Белое море. За спиной у него возвышается здание старейшего в России мореходного училища. На рубке высечены его слова, сказанные перед тем, как он привёл военный флот в боеготовность перед нападением фашистской Германии на СССР: «Принимаю ответственность на себя».

Памятник юнгам Северного флота

Памятник «Юнгам Северного флота», также известен как «Памятник соловецким юнгам». Монумент посвящён выпускникам Соловецкой школы юнг Северного военно-морского флота. Открыт в 1993 году.

Памятник «Юнгам Северного флота», также известен как «Памятник соловецким юнгам». Монумент посвящён выпускникам Соловецкой школы юнг Северного военно-морского флота. Открыт в 1993 году.

Автор памятника скульптор Ф. М. Согоян. Место для установки памятника было выбрано скульптором Ф. М. Согояном и бывшим юнгой Кимом Кузнецовым. Идея создания монумента принадлежит самим юнгам.

У подножия памятника размещена бронзовая плита с информацией о Соловецкой школе юнг: «В 1942 году по приказу Наркома ВМФ СССР Н. Г. Кузнецова на базе учебного отряда Северного Флота была создана школа юнг. За три года существования школа выпустила: радистов 946, рулевых 635, боцманов 44, электриков 534, артиллерийских электриков 360, торпедных электриков 139, мотористов-дизелистов 124. За три выпуска Соловецкая школа дала флоту свыше четырёх тысяч квалифицированных специалистов. Более 1000 мальчишек погибло в боях за Родину».

Детство, опаленное войной

Памятник был открыт 1 октября 2019 года, скульптор и архитектор – Денис Стритович. Работа над ним проводилась в тесном сотрудничестве с научным сообществом Архангельской области и Советом ветеранов.

Композиция памятника изображает сцену на пирсе, в которой мальчик-юнга, находясь на боевом посту у причала судоремонтного завода «Красная Кузница», вглядывается вдаль, а девочка с трудом везёт сани-волокуши, нагруженные рыбой. За девочкой сделано изображение «наставник и ученик», показывающее обучение ребёнка (прототипом которого стал Толя Соколов, работавший мастером судоремонтного завода №402).

Сквер Победы

Сквер расположен на пересечении улицы Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского. Заложен в 1943 году на месте сгоревших после бомбёжек 1942 года домов.

Сквер расположен на пересечении улицы Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского. Заложен в 1943 году на месте сгоревших после бомбёжек 1942 года домов.

Первоначально носил имя Сталина и в нём располагался бюст вождя. После 1953 года переименован в сквер Победы.

В 90-е годы его переименовали в Писаховский, но в 2010 г (накануне 65 летия Победы в ВОВ) историческое название вернули. В 2013 г в сквере установлена зенитное орудие С-60 в честь защищавших Архангельское небо зенитчиков, а в 2015 году установлен памятник скульптора Сергея Сюхина «Жителям военного Архангельска».

Памятник «Жителям военного Архангельска 1941-1945 годов»

Мемориал расположен в центре Сквера Победы. Композиция представляет собой женщину-архангелогородку и стоящую рядом с ней маленькую девочку, которая прижимает к себе самое дорогое – куклу. У северной женщины в руках икона Казанской Божьей матери, которая является хранительницей Руси. Памятник выполнен скульптором Сергеем Сюхиным. Торжественное открытие состоялось 8 мая 2015 года.

Памятник «Медикам военных лет»

Памятник был открыт 16 декабря 2022 года к 90-летию Северного государственного медицинского университета. Памятник посвящён всем Архангельским врачам, ушедшим на фронт и работавшим здесь в госпиталях.

Всего в годы войны Архангельский мединститут подготовил 912 врачей. 300 из них ушли на фронт. В Архангельске был организован 31 госпиталь. Возврат военнослужащих в строй был самым высоким в стране.

Всего в годы войны Архангельский мединститут подготовил 912 врачей. 300 из них ушли на фронт. В Архангельске был организован 31 госпиталь. Возврат военнослужащих в строй был самым высоким в стране.

С осени 1941 года сотрудники АГМИ (прежнее название СГМУ) стали проводить комплексное изучение авитаминозов (цинги, пеллагры) и алиментарной дистрофии. На кафедре педиатрии были научно обоснованы методы профилактики нарушений питания в условиях недостатка продовольствия, лечение тяжелых форм дистрофии и рахита у детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда в Архангельскую область.

Тысячи северян уберегли от смерти и разработки архангельских ученых под руководством доцента АГМИ И.И. Матусиса по борьбе с цингой. По рекомендациям северных медиков добытая в окрестных лесах хвоя стала перерабатываться в витаминный экстракт. Бочки с этой горькой хвойной жидкостью выставлялись в проходных. Кружка выпитого экстракта становилась вторым пропуском на предприятие.

Огромное значение для ускорения выздоровления раненых и больных в Архангельске имело случайное получение в Водорослевом институте антибиотика — нативногопеницилина, — в то время крайне дорогого и редкого лекарства, поставлявшегося из-за границы. Эта мазь, полученная из плесени, спасла тысячи жизней раненных солдат [1].

«Светя другим, сгораю сам»

Известный архангельский мастер Сергей Сюхин создал бронзовую скульптурную композицию, которая расположилась на камне, уже несколько веков лежащем на территории медицинского клинического Центра им. Н.А. Семашко.

Известный архангельский мастер Сергей Сюхин создал бронзовую скульптурную композицию, которая расположилась на камне, уже несколько веков лежащем на территории медицинского клинического Центра им. Н.А. Семашко.

На памятном знаке, который установлен в честь медицинских работников, есть надпись на латыни: «Allis inserviendo consumor», что означает «Светя другим, сгораю сам».

Больница, открывшаяся ещё в 1922 году в усадьбе Фрейзер (описанной в книге «Дом над Двиной»), в годы войны приняла эвакгоспиталь № 2527. В военный период госпиталь № 2527 принимал не только раненых, но и тяжелобольных блокадников, вывезенных по Дороге жизни из Ленинграда.

Памятник «Сотрудникам госпиталя 2524»

Больница получила статус «Архангельской областной клинической больницы» в 1946 году. Но этому предшествовали тяжелейшие военные годы, когда на ее базе функционировал эвакогоспиталь 2524, самый крупный в госпитальной базе Карельского фронта. Мемориальный камень расположен в больничном городке Архангельской областной клинической больницы.

Больница получила статус «Архангельской областной клинической больницы» в 1946 году. Но этому предшествовали тяжелейшие военные годы, когда на ее базе функционировал эвакогоспиталь 2524, самый крупный в госпитальной базе Карельского фронта. Мемориальный камень расположен в больничном городке Архангельской областной клинической больницы.

С 1941 по 1943 годы учреждение имело высокий процент выписки пациентов в часть: от 72% до 98%. В июне 1944 года, когда советские войска начали наступление в Карелии, госпиталь был выдвинут к линии боевых действий. В июле 1944-го его развернули в городе Лодейное Поле под Ленинградом, где шли активные бои и было много раненых. В январе 1945 года госпиталь перемещён в Вологду, а затем на Дальний Восток. В январе 1946 года он был расформирован [2].

Памятник «Донорам военных лет»

Памятник был установлен на собственные средства Архангельской областной станции переливания крови, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность донорства даже в мирное время.

Памятник был установлен на собственные средства Архангельской областной станции переливания крови, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность донорства даже в мирное время.

Несмотря на голод, царивший в городе в годы войны, в Архангельске было много доноров. В начале 1943 года на станции переливания крови числились 15 тысяч активных доноров. Они, отдав часть своей крови, спасли многие жизни раненых солдат и горожан, стимулом для этого было дополнительное питание для доноров.

За все годы войны отсюда переправлялись в военные госпитали и прямо на фронт более 20 тонн донорской крови.

Мемориалы павшим в годы Великой Отечественной войны

В военных госпиталях Архангельска проходили лечение около 70 тысяч больных и раненых бойцов Красной Армии. Около 2 тысяч из них скончалось. В Архангельске они похоронены на четырёх кладбищах: старом Маймаксанском, Соломбальском, Ильинском и Кузнечевском, где расположено самое большое воинское захоронение.

Мемориальный комплекс «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на территории Кузнечевского (Вологодского) кладбища был открыт 9 мая 1968 года. В четырёх братских могилах здесь захоронено 1260 человек. Имена 868 выгравированы на гранитных табличках. Остальные – неизвестны.

На Ильинском кладбище похоронено 337 солдат.

На Ильинском кладбище похоронено 337 солдат.

На Соломбальском кладбище захоронено 78 человек. Имена 71 красноармейца установлены.

На старом Маймаксанском кладбище расположено воинское захоронение военнослужащих, умерших от ран в госпиталях Архангельска в годы ВОВ (45 надгробий) и индивидуальная могила кавалера трёх орденов Славы Ерина Зосимы Александровича. Также там в 1980 году установлен монумент-памятник воинам и жителям посёлка, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В посёлке Архангельского гидролизного завода на улице Юности в 1970 году был установлен памятник «Работникам гидролизного завода, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в виде скульптуры солдата и плиты с пятью памятными досками, на которые занесены имена погибших. Аналогичные памятники имеются во многих заводских посёлках городских окраин Архангельска.

Кузница Победы

Памятник находится в Соломбале недалеко от завода «Красная Кузница». Он был установлен в 1975 году в честь заводчан, павших в боях за Родину во время Великой Отечественной войны.

Памятник находится в Соломбале недалеко от завода «Красная Кузница». Он был установлен в 1975 году в честь заводчан, павших в боях за Родину во время Великой Отечественной войны.

Для соломбальцев памятник судоремонтникам - особое, святое место. На каменных плитах высечены имена тех, кто навсегда остался на поле боя. Среди них – работники легендарного завода «Красная Кузница», удостоенные высокого звания Героя Советского Союза: слесарь Сергей Орешков, модельщик Геннадий Катарин и литейщик Петр Фефилов.

В первые дни войны с «Красной Кузницы» на фронт ушли 855 человек. Все они были высококвалифицированными специалистами. На их места пришли старики, женщины, подростки. Новобранцев обучали прямо на производстве, «прикрепляя» к опытным работникам.

Завод трудился в течение всего военного времени. Около 500 судам и кораблям «Красная Кузница» дала вторую жизнь. С ноября 1941 по апрель 1942, выполняя задание Государственного Комитета обороны, на «Красной Кузнице» было изготовлено 217 аэросаней для нужд Карельского фронта [3].

Памятники лётчикам Великой Отечественной войны

В Архангельске существует несколько памятных знаков в честь героев-лётчиков Великой Отечественной Войны. Это комплекс памятников в Кегострове – на месте формирования 5-го авиаполка ГВФ (на фото).

Памятный знак на бывшем аэродроме Ягодник и памятник-самолёт в городе Новодвинске (напротив Ягодника) в честь лётчиков, служивших на этом аэродроме.

Памятный знак на бывшем аэродроме Ягодник и памятник-самолёт в городе Новодвинске (напротив Ягодника) в честь лётчиков, служивших на этом аэродроме.

На въезде в микрорайон аэропорта «Талаги» рядом с самолётом-памятником реактивной военной авиации МИГ-31 установлен памятный знак «Лётчикам 518 авиаполка», защищавшим небо Архангельска в годы ВОВ.

В микрорайоне Катунино (названного так в честь Героя СССР лётчика Ильи Катунина), рядом с которым раньше располагался военный аэродром Лахта, создана Аллея Героев-лётчиков и музейная экспозиция в здании поселкового дома культуры.

Танк Победы

Архангельский танк ИС-3 в боях с немцами принять участие не успел, хотя он и принимал участие в Берлинском параде Победы в 1945 году в составе 77-й Гвардейской Краснознаменной ордена Ленина и Суворова 2-й степени Московско-Черниговской дивизии.

Архангельский танк ИС-3 в боях с немцами принять участие не успел, хотя он и принимал участие в Берлинском параде Победы в 1945 году в составе 77-й Гвардейской Краснознаменной ордена Ленина и Суворова 2-й степени Московско-Черниговской дивизии.

В 1946 году эта дивизия была передислоцирована в Архангельск – в посёлок «Черная речка». Именно там, при въезде в эту воинскую часть, после окончания срока службы эту машину установили на пьедестал.

После расформирования части танк чуть ли не был сдан на слом, но благодаря ветеранам-танкистам и общественности удалось убедить военных передать его Архангельску.

И накануне 9 мая 2012 года танк установили в самом центре Архангельска - на Троицком проспекте, напротив здания бывшего «Дома офицеров» (в настоящее время - «центр Патриот»).

Стела «Город воинской славы»

После Великой Отечественной войны все портовые города получили звание «Город-герой», кроме Архангельска. Историческая справедливость была восстановлена, когда 5 декабря 2009 года Архангельску было присвоено звание «Город воинской славы».

После Великой Отечественной войны все портовые города получили звание «Город-герой», кроме Архангельска. Историческая справедливость была восстановлена, когда 5 декабря 2009 года Архангельску было присвоено звание «Город воинской славы».

Именно в Архангельске в годы ВОВ были сформированы три стрелковые дивизии, пять отдельных стрелковых лыжных бригад, пять отдельных полков, три пулеметных батальона, 105 частей и подразделений обслуживания. В Архангельск приходили американские и британские суда с техникой и продовольствием, поставляемыми по ленд-лизу. Здесь была госпитальная база Карельского фронта, сюда переселяли гражданское население с оккупированных территорий Ленинградской области и Карелии.

Стела «Город воинской славы» представляет собой 12-метровый гранитный монумент, на постаменте которого закреплена табличка с текстом Указа о присвоении Архангельску почетного звания «Город воинской славы», а также установлено четыре барельефа с изображением основных вех военной истории Архангельска. Вершину стелы украшает позолоченный герб Российской Федерации. В связи с необходимостью соотнесения масштаба с морской панорамой колонну возвели на пьедестал.

Уникальной особенностью стелы, установленной в Архангельске, стало наличие на постаменте символических носовых частей кораблей (ростров), в знак того, что Архангельск считается «городом морской славы России».

Автор материала: Михаил Силантьев, гид-экскурсовод

Фотографии из личного архива автора

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Всё для фронта, всё для Победы…» // Архангельский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

2. Эвакогоспиталь №2524 // Государственный архив Архангельской области

3. Памятник воинам-судоремонтникам // gotoarkhangelsk.ru

4. В Архангельске почтили память партизан Великой Отечественной войны // Информационный портал города Архангельска