Накануне Великой Отечественной войны авиация Севера включала в себя ВВС Северного флота, части ПВО и общеармейские авиадивизии, насчитывавшие до 350 боевых машин. Немалую роль в начале войны сыграли и военно-воздушные силы союзников – прежде всего Британские Королевские ВВС.

Им противостояли до 240 самолетов 5-го воздушного флота Люфтваффе, сосредоточенные на аэродромах Норвегии. До 70 машин, главным образом истребителей, накануне войны были переброшены на аэродромы Северной Норвегии. Летный состав имел боевой опыт, более того, многие пилоты прошли специальную подготовку для действий в северных условиях [1]. Нужно отметить, что самолёты противника были более совершенными, а наши имели в основном устаревшие конструкции и проигрывали в скоростях и вооружении.

Авиация Северного флота

Официальной датой создания ВВС Северного флота принято считать 18 августа 1936 года, когда наркомом ВМФ был подписан приказ о перебазировании на Север первого авиационного подразделения — 7-го отдельного морского разведывательного авиационного звена (7 ОМРАЗ).

Позже с поступлением техники и личного состава звено переформировали в эскадрилью, которая стала первой авиационной частью будущих ВВС СФ.

В августе 1939 г. на Северном флоте была введена должность командующего ВВС СФ, на которую назначили комбрига А.А.Кузнецова.

На 16-й день с начала Второй мировой войны на базе 49-й эскадрильи был сформирован 118-й морской ближнеразведывательный авиационный полк ВВС СФ. С началом Зимней войны авиапарк боевых самолётов СФ пополнился истребителями и бомбардировщиками, из которых был сформирован 72-й смешанный авиационный полк ВВС СФ.

К началу Великой Отечественной войны ВВС СФ насчитывали 116 единиц боевой техники. По состоянию на 22 июня 1941 года ВВС Северного флота состоял из четырех частей. Кроме ранее уже перечисленных (49 ОМБРАЭ, 118 МБРАП и 72 САП) была сформирована ещё одна часть – 24 отдельное авиационное звено связи (24 ОАЗС), созданное на Соловках из 4х гидросамолётов МБР-2, переданных переведенными с архипелага лагерем (СЛОН) и тюрьмой (СТОН). Первоначально оно и базировалось в ангарах и слипах бывшей тюрьмы.

Авиация 72-го САП размещалась в единственном на Северном флоте сухопутном аэродроме Ваенга (ныне микрорайон г.Североморска). Остальные машины были представлены гидросамолётами МБР и ГСТ: 118-й МРАП — в бухте Грязная (Кольский залив), 49-я ОМРАЭ — на оз. Холмовское под Архангельском близ деревни Лахта, 24-е ОАЗС — на Соловецких островах [2].

Следует учитывать, что на Севере, по причине громадного количества рек, озёр, морских просторов и малого числа твёрдой суши где возможно построить аэродром, упор делался именно на гидроавиацию. К тому же в молодой стране Советов экономия ресурсов была на первом месте – зачем строить аэродром, где требуется огромное количество дефицитных материалов, если можно использовать водную гладь? А в зимний период и для работы в Арктике поплавки гидросамолётов меняли на лыжи. Ну и ещё один плюс гидропланов – если у самолёта в полёте случится неполадка, то он всегда может приводниться, а найти пригодный для посадки аэродром вряд ли получится. Но минус этого – низкие скорости авиации. До войны это было не критично…

Основная боевая задача летных соединений, базировавшихся на острове Ягодник, гидроаэродромах в Лахте и на Соловецких островах, состояла в воздушной разведке и уничтожении надводных кораблей, подводных лодок и мин противника в заливах и горле Белого моря для обеспечения безопасности союзных и отечественных арктических конвоев, а также поддержка связи с партизанскими отрядами.

Командование частей советских ВВС на Севере, выполняя директиву Генштаба РККА, перед войной рассредоточило и замаскировало свою авиацию на аэродромах. Это подтверждает немецкий историк Пауль Карелл: «На крайнем Севере, где находился стратегически важный порт Мурманск, налёт, предпринятый 22 июня в 4.00 немецкой авиацией на советские авиабазы, оказался нерезультативным: советские самолёты были заблаговременно рассредоточены и замаскированы».

Война на Севере началась позднее, чем на центральных участках советско–германского фронта, что во многом зависело от позиции Финляндии, территория которой отделяла оккупированную Норвегию от СССР.

Первым днём войны для лётчиков Северного флота по существу стал вторник 24 июня. Рано утром на аэродроме Ваенга они были подняты по тревоге, и командир звена 5-й эскадрильи 72-го авиаполка, старший лейтенант Борис Сафонов на И-16 вылетел на перехват вражеского самолёта. Несколькими точными пулемётными очередями Сафонов сбил «юнкерс» прямо над бухтой Зеленец. Еще два самолёта сбили в этот день расчёты ПВО [3].

Через 4 дня после вступления Финляндии в войну и пересечения войсками вермахта 29 июня советско-финляндской границы, германская авиация предприняла первый массированный налет на советские аэродромы Кольского полуострова Ваенга-1, Ваенга-2, Ваенга-3, на аэродром Лумбовка. Было сожжено или повреждено до десятка советских самолетов.

21 марта 1942 года в состав ВВС Северного флота дополнительно был включен 95-й истребительный авиаполк майора А. В. Жатькова, в составе которого было две эскадрильи дальних двухмоторных истребителей Пе-3. Его основной задачей было прикрытие конвоев на дистанции до 200 километров от входа в Кольский залив. Для этого над судами должно было быть организовано постоянное барражирование групп из шести – восьми самолетов [4].

Авиация войск ПВО

Когда говорят о войсках ПВО, у читателя перед глазами возникают образы зенитных орудий, отбивающих атаки бомбардировщиков. Но одними зенитками добиться хорошего результата сложно. Воздушные цели нужно стараться не подпускать к стратегическим объектам и жилым массивам, а для этого необходимо действовать на упреждение, рассеивать вражеские самолёты ещё на подходах. Для этого в составе войск ПВО имеется собственная истребительная авиация.

Когда говорят о войсках ПВО, у читателя перед глазами возникают образы зенитных орудий, отбивающих атаки бомбардировщиков. Но одними зенитками добиться хорошего результата сложно. Воздушные цели нужно стараться не подпускать к стратегическим объектам и жилым массивам, а для этого необходимо действовать на упреждение, рассеивать вражеские самолёты ещё на подходах. Для этого в составе войск ПВО имеется собственная истребительная авиация.

В предвоенное время руководство страны не уделяло должного внимания войскам ПВО. По концепции того времени война должна была вестись на территории противника, а наши Северные территории находятся далеко от европейского театра военных действий. Поэтому в начале войны ситуация с воздушным прикрытием наших городов была не на высоте. Впрочем, и во время войны упор наши зенитчики делали на «заградительный огонь», который малоэффективен и высокозатратен по снарядам. Причина этого кроется в отсутствии квалифицированных кадров. Ведь отряды ПВО формировались как правило из местных девушек, не имевших должной подготовки. Поэтому основная надежда жителей северных городов была на лётчиков-истребителей.

Оборона Мурманска в начале войны

Немецкие пилоты в годы войны выделяли три самых мощных с точки зрения обороны ПВО города Москва, Мурманск, Мальта или 3 «М», как они говорили.

Утверждения о том, что войска ПВО Мурманска были практически также мощны, как и ПВО Москвы верны, но относятся лишь к концу первого года войны. В начале всё было не так хорошо.

Формирование войск ПВО шло одновременно с созданием Северного Флота и берёт своё начало со второй половины 1934 года, то есть с началом формирования четырехбатарейного 58-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона (58 ОЗАД). Это первое подразделение ПВО, на тот момент имевшее в своем составе шестнадцать 76,2-мм орудий среднего калибра, призвано было прикрывать инфраструктуру и корабли Северной военной флотилии, еще тогда стоявших на рейде Мурманского морского порта. В 1935 году флотилия перешла в новую базу – Полярное (г. Александровск), вместе с ней передислоцируется и дивизион ПВО.

Толчком к усилению противовоздушной обороны Северного флота стала война с Финляндией. В ноябре 1939 года в Полярном было образовано Управление ПВО СФ во главе с полковником А. Ф. Пименовым, и 58-й ОЗАД вошел в эту новую структуру. В это же время в составе ПВО СФ начали формироваться два новых зенитных дивизиона – 4-й и 5-й.

Хотя кратковременная финская война и послужила усилению обороны северных рубежей, но в течение всей советско-финской войны ни одно зенитное орудие ПВО СФ не сделало ни одного выстрела. Поэтому боеготовность войск ПВО накануне ВОВ всё ещё была низкой.

«Береговые зенитные батареи и корабельная артиллерия то и дело ведут яростный, но все еще бесполезный огонь по самолетам: по чужим и своим. Еще не умеют ни стрелять в боевой обстановке, ни различать типы самолетов», - писал командующий Северным флотом Арсений Головко [6].

Обстрел своих самолетов начался совсем не «в боевой обстановке», еще за несколько дней до начала войны. Без преувеличения можно констатировать тот факт, что зенитные батареи и дозорные корабли Северного флота в первые дни войны обстреливали практически все самолеты, пролетавшие над Кольским заливом. Причем огонь открывался на большом расстоянии, еще до подхода к их зонам действия, когда на таком расстоянии невозможно было идентифицировать тип самолета. Первый безвозвратно потерянный самолет в составе ВВС Северного флота во время войны был сбит своим зенитным огнем.

К началу войны район Мурманска оборонял 33-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион. На обороне города находилась всего одна 76-мм зенитная батарея, остальные две прикрывали Колу и Мурмаши. В январе 1942 года был сформирован Мурманский дивизионный район ПВО. К этому времени зенитчики научились открывать настолько точный огонь, что немецкие бомбардировщики стали опасаться снижаться ниже предельной высоты стрельбы. Огонь вели из самых распространенных 76 мм орудий, а с получением дальнобойных лендлизовских пушек, бивших на высоту до 10 км даже высотные разведчики спешили как можно быстрее покинуть небо над Мурманском.

Для усиления ПВО Мурманска здесь в марте была сформирована 122-я истребительная авиадивизия (ИАД) ПВО под командованием подполковника А. И. Швецова. Первоначально в ее состав вошли 765-й и 767-й истребительные полки, насчитывавшие 67 самолетов. Фактически дивизия стала резервом ВВС Карельского фронта и Северного флота и в первое время должна была действовать на подхвате. Зоны ее действия распределялись с учетом метеоусловий, времени года и суток [7]. Кроме того, дивизия брала на себя и прикрытие Кировской железной дороги, ставшей одной из главных целей финской и германской авиации.

Зенитчики за первый год войны отразили более 300 налетов вражеской авиации и уничтожили свыше 50 самолетов. Увеличение количества войск ПВО и рост их боевого мастерства заставили противника во второй половине 1943 года значительно уменьшить активность своей авиации в районе Мурманска. Всего за 1943 части зенитной артиллерии и истребительной авиации ПВО в районе Мурманска уничтожили 87 самолетов неприятеля. Последние бомбардировочные налеты немецко-фашистской авиации на город были совершены в марте 1944 года.

За 1440 дней Великой Отечественной войны гитлеровцы совершили на Мурманск около 800 воздушных налетов и сбросили 4100 осколочно-фугасных и 181000 зажигательных бомб. Им удалось уничтожить в городе 1509 жилых домов и 437 производственных помещений. Однако, несмотря на ожесточенные бомбардировки, противнику не удалось вывести из строя мурманский порт и железную дорогу, связывавшую стратегический порт со страной.

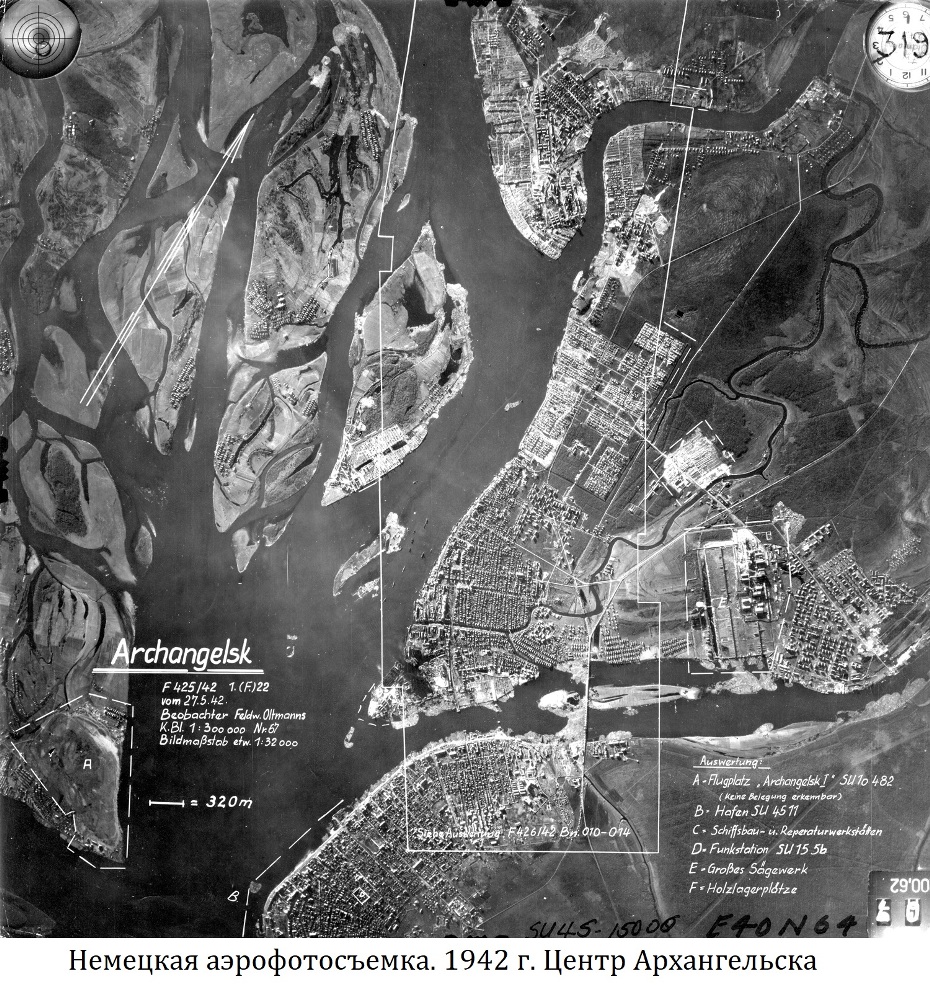

Оборона Архангельска в начале войны

Накануне войны Архангельск с воздуха прикрывали 213-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, в состав которого входили три батареи 76-мм зениток. Молотовск защищал 81-й ОЗАД береговой обороны Северного флота. В этом дивизионе имелись одна батарея 76-мм орудий и две батареи МЗА, а также пулеметная рота с двенадцатью пулеметами «Максим». Кроме того, на территории Архангельского военного округа базировался 152-й истребительный авиаполк [8].

24 ноября 1941 года на был образован Архангельский бригадный район ПВО, преобразованнный вскоре в Архангельский дивизионный район ПВО в составе 104-й истребительной авиадивизии и 4х зенитных артдивизионов.

В конце ноября с Северо-Западного фронта прибыл 41-й отдельный батальон ВНОС. Сведения стали поступать и от постов 107-го отдельного батальона, размещавшихся в Вологодской области. Учитывая большие и в основном необитаемые пространства района вокруг Архангельска и низкую плотность постов, батальоны получили мощные радиостанции. Была налажена связь с частями ПВО Ленинграда, Мурманска, а также Череповецко-Вологодским дивизионным районом ПВО. Позднее в Архангельске была установлена РЛС «Пегматит», наблюдавшая за подходами со стороны моря [9].

К 1942 году в дивизионном районе ПВО имелись в общей сложности 136 орудий, в том числе 84 орудия калибра 85 мм.

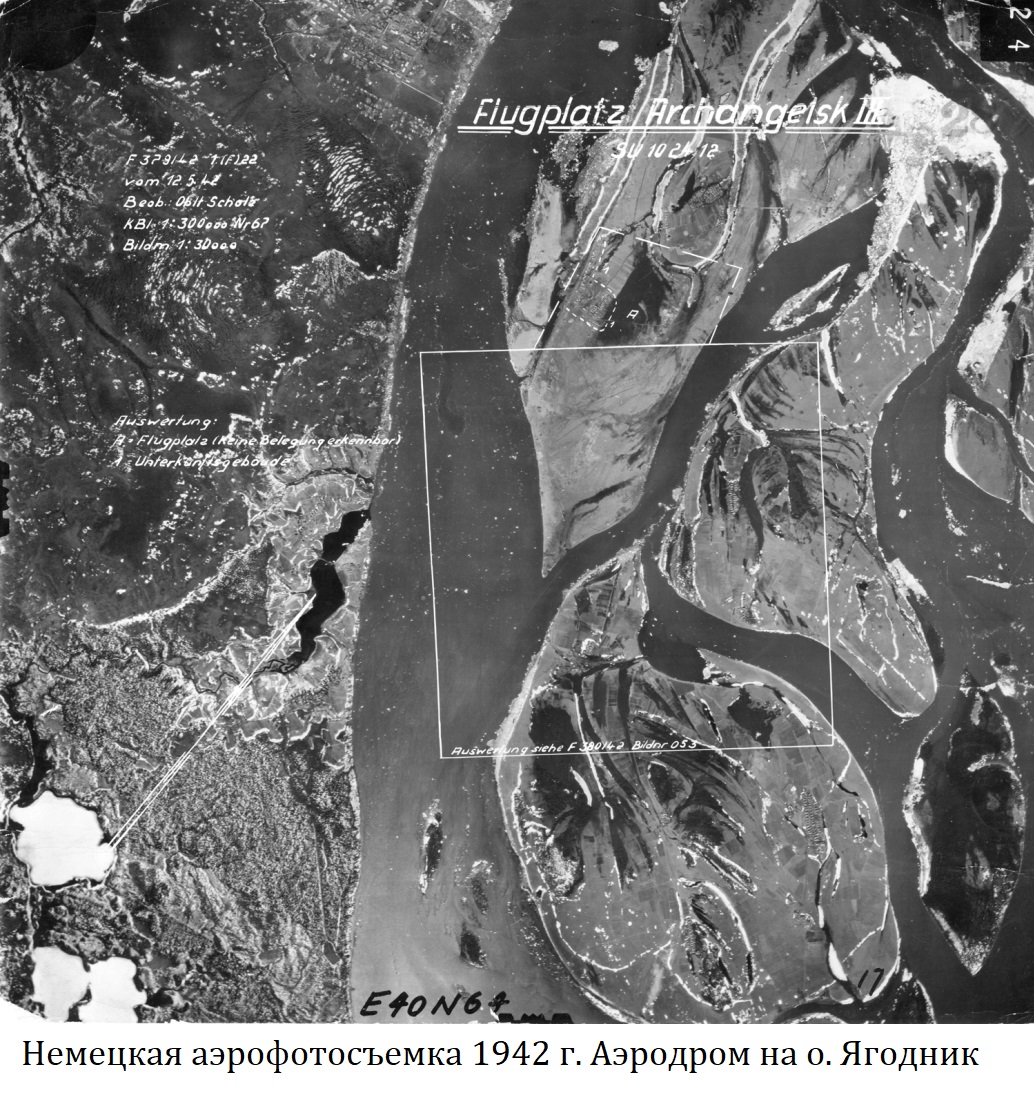

Важное значение для укрепления ПВО имело проводившееся Архангельским военным округом строительство новых аэродромов и размещение на них истребительной авиации. Грунтовые аэродромы оперативного назначения были сооружены во многих районах области, несколько - в окрестностях Архангельска: это Васьково, Кегостров, Лисестрово, Ягодник. В Талагах взлетно-посадочная полоса была сделана с твердым покрытием.

Карельский фронт выделил для охраны воздушного пространства над городом-портом авиационный полк, базировавшийся на побережье Белого моря. К перехвату немецких самолетов, рвавшихся к Архангельску, была привлечена и авиация Северного флота. На подступах к Архангельску и на его окраинах развернули несколько отдельных зенитных артиллерийских дивизионов [10].

Армейская авиация

В начале войны для обороны Севера был создан Северный фронт, из которого 23 августа выделен фронт Карельский. В его составе насчитывалось 200 самолетов разных типов. Оборону Мурманского и Кандалакшского направления осуществляла 14-я армия, воздушную поддержку которой обеспечивала 1-я смешанная авиационная дивизия под командованием полковника М. М. Головня. В ее составе числилось всего 125 исправных самолетов. Кроме того, с первых дней Великой Отечественной войны на Карельском фронте начал действовать 5-й отдельный полк Гражданского Воздушного Флота (ГВФ). Он представлял собою довольно крупное авиационное подразделение, насчитывавшее свыше ста самолетов. Основным ядром 5-го авиаполка были летчики из 33-го отдельного архангельского авиаотряда Главного управления Гражданского Воздушного Флота.

В связи с организацией Карельского фронта из этого подразделения 8 ноября 1941 года была создана Карело-Финская особая авиагруппа ГВФ, переименованная 6 ноября 1942 года в 5-й отдельный авиаполк ГВФ. В состав полка, кроме авиаторов Архангельска, вошли вторая учебная авиаэскадрилья Урюпинской авиашколы ГВФ, Апатитское подразделение ГВФ и звено гидросамолетов с Кольского полуострова.

В связи с организацией Карельского фронта из этого подразделения 8 ноября 1941 года была создана Карело-Финская особая авиагруппа ГВФ, переименованная 6 ноября 1942 года в 5-й отдельный авиаполк ГВФ. В состав полка, кроме авиаторов Архангельска, вошли вторая учебная авиаэскадрилья Урюпинской авиашколы ГВФ, Апатитское подразделение ГВФ и звено гидросамолетов с Кольского полуострова.

Авиаполк совершил за это время свыше 50 тысяч боевых вылетов, из них не одну тысячу с посадкой в тылу врага на оккупированной им территории Карело-Финской ССР, Финляндии и Северной Норвегии.

Северное территориальное управление ГВФ в 1945 году создало в аэропорту Кегостров 44-е транспортное и 272-е легкомоторное авиаподразделения.

2-я авиагруппа Беломорской флотилии

С началом Великой Отечественной войны стали формировать авиационные соединения с участием лётчиков Полярной авиации. Приказом наркома ВМФ СССР от 10 июля 1941 года в Архангельске была сформирована 2-я авиационная группа ВВС Северного флота. Она вошла в состав Беломорской военной флотилии и подчинялась Военному совету Северного флота.

К 1 августа 2-я авиагруппа была сформирована на острове Ягодник. Основу её составили экипажи и самолёты Полярной авиации (ГСТ, Дорнье «Валь», ПС-41), а также ВВС Архангельского военного округа (ДБ-3) и ВВС Северного флота (ТБ-3, СБ). Командиром 2-й авиагруппы был назначен начальник Управления полярной авиации Главсевморпути Герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук с присвоением ему воинского звания полковника.

К 1 августа 2-я авиагруппа была сформирована на острове Ягодник. Основу её составили экипажи и самолёты Полярной авиации (ГСТ, Дорнье «Валь», ПС-41), а также ВВС Архангельского военного округа (ДБ-3) и ВВС Северного флота (ТБ-3, СБ). Командиром 2-й авиагруппы был назначен начальник Управления полярной авиации Главсевморпути Герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук с присвоением ему воинского звания полковника.

С 20 августа 1941 года большая часть 2-й авиагруппы была перебазирована с острова Ягодник в Нарьян-Мар и Амдерму. Оттуда самолёты приступили к ведению воздушной разведки в восточной части Баренцева моря, в Карском море, от острова Колгуев до архипелага Новая Земля. В сентябре авиагруппа Мазурука насчитывала 22 самолёта.

В августе 1942 года командир 2-й авиагруппы Беломорской флотилии Мазурук был отозван с Северного флота и назначен начальником Красноярской воздушной трассы. На АЛСИБе он работал вплоть до окончания войны [11].

Авиация союзников на Русском Севере

20 июля 1941 года в Архангельске была развёрнута британская военно-морская миссия под командованием капитана Вайберда. 29 июля военно-морская миссия была развёрнута в главной базе Северного флота Полярном по прибытии сюда старшего морского офицера в северной России капитана Р.Н. Бевана. В августе военно-морская миссия США во главе с лейтенантом С.Френкелем была развёрнута в Архангельске. Миссии были созданы для организации взаимодействия флотов в совместных операциях по проводке северных конвоев.

28 июля 1941 года в устье Северной Двины приводнилась летающая лодка «Каталина» британских Королевских ВВС с личным представителем президента США Гарии Гопкинсом на борту. Причём пассажир летел на месте стрелка в хвостовой части. Спустя четыре часа уже на борту более комфортабельного ПС-84, русского варианта американского «дугласа», Гопкинс отбыл из Архангельска в Москву.

Гарри Гопкинс передал Иосифу Сталину личное послание Франклина Рузвельта, в котором тот подтвердил готовность оказать Советскому Союзу всю возможную помощь в кратчайшие сроки.

Сразу после начала войны пассажирские линии Аэрофлота прекратили работу. Но уже на второй год войны их пришлось срочно восстанавливать, причём сразу были открыты именно международные линии. Основным пунктом базирования стал Ярославль. Оттуда, с посадкой в Архангельске, самолёты летали в Великобританию. Из России они везли на родину британских пилотов, перегонявших в нашу страну истребители, обратно — медикаменты и сложные приборы, необходимые оборонке.

31 августа в Архангельск прибыл первый союзный конвой PQ-0 под наименованием «Дервиш» в составе шести транспортов. Они доставили 10 тысяч тонн каучука, 64 истребителя «Харрикейн», а также 534 британских военнослужащих (летчиков и наземный персонал). Это событие стало полной неожиданностью для города, и поначалу портовики даже не смогли организовать разгрузку судов. На этих судах прибыли британские лётчики 151-го крыла Королевских ВВС. Оно было сформировано для участия в совместных боевых действиях и переобучения советских лётчиков на истребитель «Харрикейн». В состав крыла входили две эскадрильи: 134-я (командир — майор А.Миллер) и 81-я (майор А.Рук). Командовал крылом подполковник Х.Ишервуд.

31 августа в Архангельск прибыл первый союзный конвой PQ-0 под наименованием «Дервиш» в составе шести транспортов. Они доставили 10 тысяч тонн каучука, 64 истребителя «Харрикейн», а также 534 британских военнослужащих (летчиков и наземный персонал). Это событие стало полной неожиданностью для города, и поначалу портовики даже не смогли организовать разгрузку судов. На этих судах прибыли британские лётчики 151-го крыла Королевских ВВС. Оно было сформировано для участия в совместных боевых действиях и переобучения советских лётчиков на истребитель «Харрикейн». В состав крыла входили две эскадрильи: 134-я (командир — майор А.Миллер) и 81-я (майор А.Рук). Командовал крылом подполковник Х.Ишервуд.

В крыле было более 30 лётчиков, 100 офицеров управления, техников, лётных диспетчеров, а также четыре сотни обслуживающего персонала — медиков, поваров, шоферов, переводчиков.

По прибытии в Архангельск первой партии часть управленцев и техников сразу была отправлена в Ваенгу (ныне Североморск) двумя транспортными самолётами. Другая группа во главе с командиром крыла через два дня отбыла в Мурманск на английских эсминцах. Остальные были переправлены из Архангельска по железной дороге или через Кандалакшу, куда добирались пароходом.

В Архангельске была оставлена отдельная группа авиаторов под командованием инженера-лейтенанта Гиттинса. Техники должны были осуществить сборку пятнадцати «Харрикейнов», доставленных в ящиках на судне «Lianstepfe Castite». А лётчикам предстояло провести облёт собранных самолётов.

База английских специалистов была организована в аэропорту Кегостров — за рекой, отделяющей его от города. Британцев поселили на борту парохода «Иван Каляев», пришвартованного к береговому причалу. Небольшой колёсный пароход так понравился остроумным лётчикам, что они в шутку стали называть его «Missouri Scow» («Шаланда с Миссури») и «Winkle Barge» («Гоночная Баржа»).

Британцы сразу приступили к работе по сборке истребителей и уже 2 сентября собрали первые два «Харрикейна». Через четыре дня был опробован первый двигатель, а 6 сентября лётчики Рук, Холмс и Вуластон подняли в небо три собранных самолёта и сделали несколько кругов над Северной Двиной.

Англичане работали, не покладая рук, и скоро собрали все пятнадцать самолётов. На лётном поле аэродрома Кегостров стройными рядами стояли «Харрикейны» и советские самолёты: одномоторные У-2, Р-5 и большие воздушные корабли Г-2. 12 сентября «Харрикейны» вылетели из Архангельска и взяли курс на Мурманск.

В то время как на Кегострове проводились облёты «Харрикейнов», британская сторона передала ВВС Северного флота вторую группу самолётов. 7 сентября 1941 года в Баренцево море вошёл эскортный авианосец «Аргус», с палубы которого взлетели 24 истребителя. Они благополучно приземлились на аэродроме Ваенга.

Первый воздушный бой английских лётчиков произошёл 12 сентября. В дальнейшем «Харрикейны» ещё несколько раз вылетали на патрулирование и прикрытие советских бомбардировщиков.

В тот день (12 сентября 1941 года) три немецких бомбардировщика летели над Белым морем, чтобы совершить налёт на Архангельск. Их обнаружили и напали во время шестого вылета пять «Харрикейнов» из 134-й эскадрильи. Противник не принял боя и поспешно сбросил бомбы, не доходя до цели. Четыре Bf-109, сопровождавшие эти бомбардировщики, также уклонились от боя.

Англичане подарили один из своих самолётов командующему ВВС Северного флота генерал-майору А.А.Кузнецову. Наши техники закрасили на «Харрикейне» британские опознавательные знаки и вместо них нанесли красные звёзды и номер 01.

К концу октября стало известно, что британская миссия в СССР завершается. В честь её окончания английские лётчики 23 октября организовали вечер.

Некоторое время пилоты эскадрильи «Харрикейнов» ещё продолжали переучивать советских лётчиков на новую технику, пока командование Королевских ВВС не приняло решение о возвращении их на родину. 16 ноября 1941 года первая группа британских авиаторов отправилась из Ваенги в Архангельск. Личный состав 151-го крыла погрузился на борт крейсеров «Kenya» и «Berwick», а также эсминцев «Bedouin» и «Intrepid». Другая часть лётно-технического состава возвращалась в Англию на торговых судах «Empire Baffin» и «Harpolian».

По окончании боёв на Севере четыре британских авиатора будут награждены орденами Красного Знамени и Красной Звезды. А командиры эскадрилий Э.Рук и А.Миллер и сержант Ч.Хоу получат ордена Ленина [12]. Один из воевавших в России английских лётчиков – Нил Камерон стал позже лордом, маршалом авиации.

Еще одной крупной совместной операцией советских и английских летчиков стало прикрытие конвоя PQ-18 в сентябре 1942 г. С английской стороны операция получила название «Оратор». Она состояла в том, чтобы обезопасить конвой с моря и воздуха от тяжелых немецких кораблей, и в первую очередь от Тирпица, наводившего страх на флот союзников на протяжении всей войны. Важнейшей частью операции стала организация удара по Тирпицу английскими бомбардировщиками «Хемпден» с советских аэродромов. Но сначала самолетам предстоял чрезвычайно трудный перелет в СССР. Его сложность состояла в том, что дальность «Хемпдена» едва позволяла дотянуть до ближайшей русской авиабазы. Причем перелет должен был проходить над занятой противником территорией Норвегии и Финляндии, в суровых метеоусловиях.

Первыми на север России вылетели разведчики три «Спитфайера IV» 1-го разведзвена. А спустя несколько дней, 4 сентября 1942 г с английской базы Самбург стартовали 32 бомбардировщика 144 и 455 (австралийской) эскадрилий, взяв курс на Кандалакшу. В этом районе самолетам было проще ориентироваться и преодолевать линию фронта. Близ Кандалакшского залива находились удобные аэродромы, до которых расстояние было несколько короче, а подлеты относительно безопаснее, чем до Ваенги непосредственного места базирования «Хемпденов». Правда, для некоторых самолетов данные обстоятельства едва ли послужили облегчением. Из 32 самолетов на советские аэродромы приземлились лишь 23. Еще три машины долетели до советской территории. Две из них из-за нехватки горючего удачно сели на вынужденную территорию. Третья же была ошибочно сбита советской авиацией в районе Полярного. Остальные сбиты или потерпели крушение над Скандинавией (три в Швеции, два в Финляндии, один был подбит патрульным катером у берегов Норвегии). С продвижением PQ-18 на восток вслед за «Хемпденами» в Россию перелетели гидропланы «Каталина», призванные обеспечить безопасность конвоя на море. Всего в операции было задействовано девять летающих лодок 210 английской эскадрильи.

Прибывшие в СССР самолеты были размещены на аэродромах Грязная губа, Лахта, Новая Земля и Ваенга. Сюда же крейсером «Тускалуза» были доставлены сотрудники английских наземных служб. С борта крейсера привезли и предназначенные для «Хемпденов» американские торпеды «Mark ХII». Но этими торпедами союзники так и не воспользовались. Единственный боевой вылет был совершен английскими бомбардировщиками 14 сентября. В тот день разведка сообщила о выходе Тирпица в море. Стала очевидной угроза нападения на конвой. Все 23 «Хемпдена» с торпедами были срочно подняты в воздух на поиски немецкой эскадры. Семь с половиной часов самолеты искали Тирпиц. Не обнаружив линкора, торпедоносцы вернулись в Ваенгу. Здесь летчики узнали, что Тирпиц снова стоит в Нарвике, а его выход в море был связан с «плановыми ходовыми испытаниями». Главная опасность миновала. На следующем этапе перехода конвоя, с сохранением угрозы атак подводных лодок и авиации противника, основная работа была возложена на «Каталины» и советские дальние истребители. Использование торпедоносцев для атаки кораблей на базах исключалось.

Прибывшие в СССР самолеты были размещены на аэродромах Грязная губа, Лахта, Новая Земля и Ваенга. Сюда же крейсером «Тускалуза» были доставлены сотрудники английских наземных служб. С борта крейсера привезли и предназначенные для «Хемпденов» американские торпеды «Mark ХII». Но этими торпедами союзники так и не воспользовались. Единственный боевой вылет был совершен английскими бомбардировщиками 14 сентября. В тот день разведка сообщила о выходе Тирпица в море. Стала очевидной угроза нападения на конвой. Все 23 «Хемпдена» с торпедами были срочно подняты в воздух на поиски немецкой эскадры. Семь с половиной часов самолеты искали Тирпиц. Не обнаружив линкора, торпедоносцы вернулись в Ваенгу. Здесь летчики узнали, что Тирпиц снова стоит в Нарвике, а его выход в море был связан с «плановыми ходовыми испытаниями». Главная опасность миновала. На следующем этапе перехода конвоя, с сохранением угрозы атак подводных лодок и авиации противника, основная работа была возложена на «Каталины» и советские дальние истребители. Использование торпедоносцев для атаки кораблей на базах исключалось.

Ожидая выхода вражеской эскадры в море, английские бомбардировщики до конца операции простояли на аэродроме. Хотя это время прошло не без пользы. До десяти советских экипажей были обучены управлению новыми самолетами. Английское правительство решило все 23 самолета и оставшиеся «Фотоспитфайеры» безвозмездно передать Северному флоту, что и было сделано 16 октября 1942 г. «Каталины» же своим ходом по завершении операции перелетели в Англию [13].

В конце августа 1943 г адмиралтейству стало известно о подготовке немцами крупной операции с участием линейных кораблей. Для усиления наблюдения за Тирпицем по договоренности с советским командованием на аэродром Ваенга-1 перелетело 543 звено авиаразведчиков. Звено состояло из трех Фотоспитфайеров, управляемых майором королевских ВВС Робинзоном, лейтенантами Диксоном и Кенрайтом. Летчики подчинялись непосредственно английской военной миссии в Полярном. Через миссию они получали задания и на разведку в интересах Северного флота. С сентября по ноябрь 1943 г спитфайеры с опознавательными знаками королевских ВВС совершили с советских баз 50 самолетовылетов, проведя разведку над основными военно-морскими базами немцев в Северной Норвегии. И хотя «компетентные органы» не раз докладывали командующему Северным флотом о ведении звеном разведки советской территории, благодаря этим полетам удалось вовремя предупредить союзнические штабы о выходе в море 7 сентября немецкой эскадры во главе с Тирпицем. Информация об операции по разгрому баз союзников на Шпицбергене была полностью подтверждена. На протяжении всего похода английские разведчики безотрывно наблюдали за эскадрой. Возможно, данное обстоятельство заставило командование Кригсмарине завершить операцию раньше намеченного срока.

Эти же самолеты, как стало известно после войны, должны были зафиксировать подрыв линейных кораблей английскими мини-подлодками в сентябре 1943 (операция «Источник»). В ноябре 1943 все самолеты звена были переданы 118-му разведывательному полку ВВС Северного флота. Пилоты возвратились на родину [14].

Осенью 1944 года британские самолёты снова прилетели в Архангельск. 6 сентября представитель английской миссии на Севере капитан Уокер официально уведомил советское командование о перелёте соединения стратегических бомбардировщиков «Ланкастер». Они должны были принять участие в операции «Параван» по уничтожению немецкого линкора «Тирпиц», который постоянно угрожал морским конвоям, доставлявшим грузы в СССР.

В операции были задействованы две лучшие эскадрильи Королевских ВВС: 9-я под командованием подполковника Дж. Бейзина, бомбившая в 1941 году Берлин, и 617-я, подорвавшая дамбы на Рейне. Командовал ею подполковник К.Тейт, знаменитый английский ас, имевший три высшие награды Великобритании — три ордена «За боевые заслуги». Все лётчики обладали большим опытом, имели награды и поощрения.

Общее руководство над авиасоединением осуществлял полковник Д.Мак-Муллин. 11 сентября 41 самолёт поднялся в небо с аэродрома Лузимаут и взял курс на Архангельск.

12 сентября в 6.00 на аэродром Ягодник приземлился первый «Ланкастер» (командир — капитан Прайер). Из-за плохой погоды и несоответствия частот советского радиомаяка и английских радиостанций экипажам пришлось идти на посадку, визуально ориентируясь на незнакомой местности. Один за другим на аэродроме Ягодник приземлились ещё 30 «Ланкастеров». Два самолёта сели на Кегострове, два в Васьково и ещё два — в Онеге. По одному оказались в Беломорске, Молотовске, Талагах и Чумбало-Наволоке.

Поселили британских лётчиков на пароходе «Иван Каляев», который подогнали к Ягоднику. Именно на этом пароходе осенью 1941 года жили их предшественники во время сборки и облёта истребителей «Харрикейн» на Кегострове. Для лётно-технического состава и обслуживающего персонала было построено четыре благоустроенных, насколько это возможно, землянки, в которых установили телефоны и радио. Кроме того, в их распоряжение было предоставлено два речных катера и два легкомоторных самолёта для связи и перевозки людей через реку.

15 сентября в 4.37 самолёт-разведчик «Москито» капитана Уотсона вылетел с аэродрома Ягодник для выяснения погоды в районе цели. Небо было чистым, и в воздух поднялись двадцать восемь «Ланкастеров». Они взяли курс на Каа-фьорд.

В люках самолётов находились 72 двухсоткилограммовых бомбы и 21 сверхмощная бомба. В 13.57 бомбардировщики вышли на цель. Неожиданно один из самолётов произвольно пошёл в атаку на «Тирпиц», но немцы моментально поставили дымовую завесу. Ведущий, полковник Тейт, был вынужден повести самолёты на второй круг. Экипажи сбросили бомбы практически вслепую. Всё произошло за считанные минуты. Самолёты легли на обратный курс и через четыре часа приземлились на Ягоднике. Впоследствии стало известно, что одна бомба всё-таки пробила борт линкора и сдетонировала под килем.

После завершения операции «Параван» британские «Ланкастеры» партиями стали покидать Архангельск. Свободные от полётов лётчики отдыхали, гуляли по городу, а по вечерам танцевали в клубе с русскими девушками, пили виски и смотрели кино.

27 сентября 1944 года британские лётчики и пассажиры двух последних «Ланкастеров» тепло прощались с авиаторами, военными и другими жителями, с которыми они познакомились в Архангельске.

12 ноября 1944 года «Ланкастеры» всё тех же 9-й и 617-й эскадрилий, бомбивших линкор с Ягодника, стартовали с британской авиабазы, нашли «Тирпиц» во фьёрде Тромсё и провели удачную бомбардировку «грозы конвоев». Один из самых крупных линкоров в мире получил тяжёлые повреждения и затонул в морской пучине.

В Архангельске осталось шесть повреждённых «Ланкастеров». Два из них удалось восстановить в мастерских аэропорта Кегостров — с них сняли вооружение и переделали в транспортные самолёты.

Хронология войны в небе

Теперь рассмотрев из каких компонентов состояли Военно-Воздушные Силы на Севере, мы посмотрим как они взаимодействовали в ходе Великой Отечественной войны…

1941 год в небе Севера

Ещё до войны был создан район ПВО Северного морского военного флота со штабом в Полярном. В январе 1941 года на границе с Финляндией на мурманском направлении в дополнение к 21 посту ВНОС было развёрнуто 9 радиолокационных станций. А в феврале был сформирован Мурманский бригадный район ПВО. В конце мая эти два формирования вошли в объединённую Северную зону ПВО, штаб которой находился в Ленинграде. В Мурманске также была организована местная противовоздушная оборона (МПВО) со своей системой наблюдательных постов и оповещения [15].

В начальный период войны противник пытался уничтожить наши самолеты в местах их базирования. Правда, 22 июня 1941 года германская авиация не провела массированных ударов по советским северным аэродромам, да и наступление сухопутных войск здесь началось на неделю позднее, чем на западных направлениях советско-германского фронта. Благодаря этой особенности наши авиационные части смогли лучше подготовиться к борьбе с воздушным противником и максимально сохранить свой самолетный парк. Однако с 23 июня интенсивность действий неприятельских ВВС возрастала с каждым днем. Особенно активно они действовали в первый военный месяц, на который пришлось 75 % всех налетов на аэродромы за 6 месяцев 1941 года. За этот месяц наша авиация на земле потеряла 20 самолетов из 26, уничтоженных за полугодие.

Удары по аэродромам противника наносились как в ходе повседневной борьбы с вражеской авиацией, так и при осуществлении специальных воздушных ударных операций. Так, для ослабления северной группировки противника советская авиация 25-30 июня 1941 года провела успешную операцию по уничтожению самолетов противника на финских и норвежских аэродромах. Особенность ее была в том, что по причине большого удаления мест базирования авиации противника (200-350 км) в операции участвовала только часть наших истребителей. Бомбардировщикам пришлось действовать в необычных для них условиях полярного дня. И хотя в целом операция была весьма результативной (за 6 дней наши летчики вывели из строя порядка 130 немецких и финских самолетов), совершить коренной перелом воздушной обстановки на северном ТВД не удалось.

В 1941 году, когда германские и финские войска вели активные наступательные действия, уничтожение неприятельских самолетов происходило в основном в воздухе. Летчики воздушных сил 14-й армии, 103-й АД в этом году сбили 124 самолета и уничтожили на аэродромах 37 машин.

Прикрытие с воздуха Мурманска и Архангельска, Кировской железной дороги и конвоев союзников напрямую зависело от возможности достижения господства в воздухе. Особенность этой борьбы была в том, что в ней участвовали все виды авиации (дальняя, фронтовая, противовоздушной обороны и морская) и все рода (бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная) в тесном взаимодействии между собой. В периоды нахождения в пути конвоев союзников, чтобы воспрепятствовать вылетам вражеской авиации, наши бомбардировщики обычно усиливали удары по пунктам ее базирования [16].

Прикрытие с воздуха Мурманска и Архангельска, Кировской железной дороги и конвоев союзников напрямую зависело от возможности достижения господства в воздухе. Особенность этой борьбы была в том, что в ней участвовали все виды авиации (дальняя, фронтовая, противовоздушной обороны и морская) и все рода (бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная) в тесном взаимодействии между собой. В периоды нахождения в пути конвоев союзников, чтобы воспрепятствовать вылетам вражеской авиации, наши бомбардировщики обычно усиливали удары по пунктам ее базирования [16].

Обеспечение проводки каждого конвоя требовало затраты большого количества сил. Например, в мае 1942-го в интересах английского конвоя РQ-16, состоявшего из 34 транспортов, 19 надводных кораблей охранения и 2 подводных лодок, наши летчики произвели свыше тысячи самолето-вылетов, из них, более 130 — для нанесения ударов по немецким аэродромам, 730 — для прикрытия портов, порядка 250 — с целью разведки и истребительного прикрытия судов. За время войны с целью обеспечения проводки конвоев экипажи авиации Северного флота выполнили 11326 самолето-вылетов, или 20% всех вылетов.

Боролись наши самолеты и с морскими сообщениями противника. Однако в начальный период войны эти действия были малоэффективными из-за малочисленности авиационного парка, привлечения сил морской авиации для обеспечения действий сухопутных войск и отсутствия необходимого опыта. По мере поступления в части минно-торпедной авиационной техники и освоения летным составом низкого торпедометания удары североморцев становились все более результативными. Если в 1941 году авиацией было выведено из строя 4 транспорта, то в 1943 году был потоплен 21 транспорт, 2 судна, 5 боевых кораблей и повреждено 19 транспортов. Еще более активизировались действия нашей авиации по нарушению вражеских морских сообщений в 1944 году. Всего за время войны североморские летчики совершили 13244 самолетовылета для действий по морским коммуникациям, что составило 23% всех боевых вылетов.

Характерно, что доля английских и американских самолетов в составе ВВС Северного флота, ВВС 14-й армии и 122-й ИАД ПВО постоянно росла, вытесняя советские машины. К апрелю 1942 она составляла уже 60 %, и в дальнейшем этот процент только увеличивался. Без сомнения, это давало заполярным летчикам куда более весомые шансы на успех в войне с Люфтваффе [17].

О технических характеристиках самолётов в годы ВОВ:

В авиационном бою главным является не количество самолётов, а их тактико-технические характеристики. Более совершенная машина может состязаться с несколькими устаревшими. Как сказано выше, немцы имели численное преимущество в авиации на нашем театре военных действия. А как дело обстояло с качеством самолётов?

Анализируя тактико-технические данные авиационной техники СССР и Германии, можно сделать вывод о том, что советские истребители существенно уступали немецким в скорости полёта, следовательно, и в возможностях догнать и перехватить противника. Даже немецкие бомбардировщики имели скорость, близкую к скорости советских истребителей, и без труда уходили от атак пикированием. Немецкие истребители имели преимущество в скорости – от 60 до 80 км/час.

Вооружение наших истребителей также не отличалось эффективностью, достаточной для быстрого поражения противника, так как на подавляющем большинстве истребителей И-16, И-15бис и И-153 «Чайка» на вооружении были в основном пулемёты (пушек было немного), тогда как немецкие истребители имели помимо двух пулемётов ещё две пушки. На советских самолётах отсутствовала броня, а на немецких она имелась как на истребителях, так и на бомбардировщиках. Советские истребители имели преимущество в горизонтальной маневренности и имели хорошую скороподъёмность, однако дальность полёта истребителей И-16 была недостаточной.

Также важно отметить, что на советских истребителях отсутствовали радиостанции, что напрямую отрицательно сказывалось на эффективности отражения воздушных налётов, организации противодействия авиации противника, поскольку невозможно было управление с земли и во многом усложнялось взаимодействие в воздухе между отдельными самолётами и группами. А возможности обнаружения противника в воздухе ограничивались только физическими возможностями лётчика. Тактика наших истребителей во многом и определялась возможностями связи: они не могли действовать на больших удалениях от аэродромов базирования. Радиосвязь на советских истребителях появилась лишь в ноябре 1941 года, когда лётчики пересели на английские «Харрикейны».

Все самолёты союзников, стоявшие на вооружении советских истребительных полков («Харрикейн», Р-40С «Томагаук», Р-40Е «Китихаук»), значительно уступали в скорости (от 60 до 100 км/час) и скороподъёмности «Мессершмиттам». Самолёты «Харрикейн», которые составляли большинство самолётного парка истребительной авиации Заполярья ещё в «битве за Англию», в 1940 году стали в основном использоваться против бомбардировщиков. Их вооружение советские лётчики называли «трещоткой», это были пулемёты винтовочного калибра 7,69 мм, которыми сбить самолёт было весьма непросто. И не случайно в наших авиачастях эти пулемёты заменяли на советские пушки.

В 1942 году на вооружение истребительных полков Заполярья стали поступать в значительных количествах американские самолёты Р-40С «Томагаук» и Р-40Е «Китихаук». Наши лётчики оценивали Р-40С в целом выше, чем «Харикейны». Однако все были согласны с тем, что и эти машины во многом хуже и советских, и немецких истребителей.

Чуть позже на вооружение авиаполков стали поступать «Аэрокобры» и «Бостоны» (их использовали для дальней разведки). Сотрудничество с союзниками продолжалось [18].

1942-1943 года в воздушных боях за Арктику

Уже к весне 1942 года морская авиация на Севере значительно усилилась. На аэродромах флота базировалось 232 самолёта, в том числе 146 истребителей, 20 бомбардировщиков, 42 разведчика. Если в 1941 году наши сбили на Кольском полуострове 144 германских самолёта, то в 1942 году – уже 490.

Характер боевых действий в небе Заполярья в 1942 году стал носить иной характер, чем в 1941-м. По-прежнему сохранялось значительное численное преимущество бомбардировочной авиации противника. Истребительная же авиация немцев стала действовать значительно активнее, увеличилась её численность, значительно улучшилось качество. Ме-109Ф-4 позволил немецким пилотам успешно действовать против превосходившей по численности советской истребительной авиации. Данные этой машины были таковы, что позволяли фашистскому лётчику вести именно наступательный бой, производя атаку на больших скоростях, затем легко взмывать вверх и снова повторять атаку, а в случае необходимости – уходить из-под удара.

Начиная с осени 1942 года фашистская авиация стала совершать налеты на Архангельск. Только в августе-сентябре 1942 на город было совершено семь налетов немецкой авиации, в которых участвовало до 140 самолетов. Они сбросили на город свыше 100 фугасных, 300 осветительных и более 20 тысяч зажигательных авиабомб. В результате налетов и бомбежек сгорело около 100 жилых домов, канатная и трикотажная фабрики, серьезно пострадал Архангельский лесотехнический институт, погибли 148 и получили ранения 126 человек. Вражеская авиация совершила несколько налетов на Северодвинск (в то время Молотовск) [19].

Начиная с осени 1942 года фашистская авиация стала совершать налеты на Архангельск. Только в августе-сентябре 1942 на город было совершено семь налетов немецкой авиации, в которых участвовало до 140 самолетов. Они сбросили на город свыше 100 фугасных, 300 осветительных и более 20 тысяч зажигательных авиабомб. В результате налетов и бомбежек сгорело около 100 жилых домов, канатная и трикотажная фабрики, серьезно пострадал Архангельский лесотехнический институт, погибли 148 и получили ранения 126 человек. Вражеская авиация совершила несколько налетов на Северодвинск (в то время Молотовск) [19].

Немецкие бомбардировщики подвергли массированным атакам наш город, надеясь парализовать работу морского порта. 24 августа девятнадцадь вражеских самолётов Ju-88 30-й эскадры, преодолев более 800 км от аэродрома Кемь, прорвались к Архангельску и в ночь на 25 августа сбросили бомбы над центральной частью города. Вражеские бомбардировщики волнами нападали на город и сделали 42 самолёто-вылета, сбросив более трёх тысяч зажигательных авиабомб. Бомбы попали и частично разрушили медицинский и лесотехнический институты.

Нашей разведкой было установлено, что фашистские бомбардировщики летают с аэродромов Северной Норвегии: летят сначала над Баренцевым морем, обходят Мурманск с севера, так как там у нас было много зениток и истребителей, дальше летят над безлюдной тундрой Кольского полуострова, над Белым морем и нападают на Архангельск с северо-запада. Город и порт прикрывал всего один дивизион зенитной артиллерии, не хватало истребителей. Спустя несколько дней немцы совершили ещё более крупный ночной налёт. На город упало свыше семи тысяч зажигательных авиабомб.

Надо было срочно принимать меры по обороне Архангельска с воздуха. На берег Белого моря с Карельского фронта был переброшен 145-й (609-й) истребительный авиационный полк (ИАП), который взял на себя воздушное прикрытие города на Северной Двине.

В конце августа - начале сентября над Белым морем произошло несколько воздушных боёв, в которых было сбито около десятка самолётов. Несколько раз «Юнкерсы» не были допущены до Архангельска. Воздушное прикрытие Архангельского порта и конвоев в Двинском заливе осуществляла 104-я истребительная авиационная дивизия (ИАД) ПВО и 95-й истребительный авиаполк (ИАП) ВВС Северного флота.

После 24 августа фашистские бомбардировщики прорывались к Архангельску ещё пять раз, но эти налёты были уже слабее. Советские самолёты перехватили инициативу и больше не позволяли им бомбить Архангельск [20].

Один из сбитых фашистских самолётов был выставлен на обозрение на площади перед Архангельским драмтеатром, и горожане приходили посмотреть на поверженного врага. 1 сентября 1942 года газета «Правда Севера» отозвалась на это значимое событие заметкой под названием «Ночной бой с «Юнкерсом» [21].

1943 - год коренного перелома

Выполнение оборонительных задач стало первостепенным для противника со второй половины сорок третьего года. Это вынудило Люфтваффе перейти к обороне, ослабив давление, которое оно оказывало на наши ВВС на Мурманском направлении.

Летом 1943 года наша авиация сумела завоевать господство в северном небе. Соотношение сил было уже в нашу пользу. 7-я воздушная армия, организованная в ноябре 1942 года, и воздушные силы Северного флота имели уже более 500 самолетов, а противник — менее 400, причем его самолетный парк с каждым месяцем уменьшался. К началу Петсамо-Киркенесской операции (в октябре 1944 года) гитлеровцы на севере Норвегии имели лишь 160 самолетов (в глубине Норвегии базировалось еще свыше 300, предназначенных для действий против союзных морских коммуникаций). В это время 7-я воздушная армия с приданными ей авиасоединениями имела 747 самолетов, а воздушные силы Северного флота — более 700.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции наши летчики вели борьбу уже исключительно за удержание завоеванного ранее господства в воздухе. Положение осложнялось тем обстоятельством, что в суровых северных условиях советские войска не могли обеспечить своевременного строительства новых аэродромов на освобождаемой территории, и поэтому нашим авиаторам приходилось действовать со старых. В ходе наступления удаленность от линии соприкосновения до аэродромов базирования нашей авиации возрастала, а у немцев напротив — сокращалась. Это вызывало увеличение опасности внезапного появления германских самолетов над советскими войсками [22].

В период стабилизации фронта в Заполярье широкое распространение получила «свободная охота». И это тоже было обусловлено особенностями Севера: короткие дни осенью и весной заставляют наносить удары немедленно, не ожидая, когда по вызову воздушного разведчика прилетят наши самолеты и летчики отыщут противника. В феврале 1943 года было проведено специальное совещание среди летчиков-«охотников» 7-й воздушной армии, на котором было указано на необходимость активизировать действия «охотников» и шире популяризировать их опыт. После совещания «свободная охота» получила еще большее распространение.

Противник прилагал серьезные усилия, стараясь вывести из строя морские порты в Мурманске и Архангельске, особенно во время нахождения в них конвоев союзников. Но благодаря организации мощной противовоздушной обороны, взаимодействию летчиков и наземной системы ПВО попытки врага сорвать работу этих портов оказались безуспешными, и с мая 1943 года налеты на них прекратились.

Битва за воздух в 1944-1945

Для удержания господства в небе продолжали уничтожать вражеские самолеты в воздухе и на аэродромах. Только 9 октября 1944 года летчиками 7-й воздушной армии было проведено 32 воздушных боя, в результате которых наши истребители сбили 37 вражеских самолетов. Характерно, что большая часть этих боев проходила над вражеской территорией, что говорит о наступательной тактике советской авиации. Этот успех был закреплен 11 октября мощным бомбово-штурмовым ударом по германскому аэродрому Сальмиярви, на котором было уничтожено 33 самолета. В целом за несколько дней немцы потеряли порядка 100 машин, после чего заметно ослабили свое сопротивление. Всего же за период Петсамо-Киркенесской операции был уничтожен 181 фашистский самолет [23].

Выросло и мастерство наших пилотов: в первый год войны, когда ещё стреляли в немцев с дальней дистанции и на высоких скоростях, на каждый сбитый немецкий самолёт приходилось 1354 пулемётных выстрела (41 кг металла). Через два года, в 1943 году, научились так поражать немецкие цели, что сбитый самолёт обходился в 400 выстрелов (12 кг металла). А в 1944 году на «немца» в Заполярье тратили всего 290 пулемётно-пушечных выстрелов.

События на основном ТВД к этому времени привели к полному разгрому гитлеровской Германии, и война за небо Арктики тоже была завершена. Впереди были не менее интересные события в авиации Севера, но это уже другая история…

Здесь же мы постарались собрать информацию о том, как мы шли к Победе в воздухе Арктики в те суровые годы. Как нам удалось имея гораздо меньшее количество самолётов в начале войны, чем у противника, к тому же обладавшего значительно лучшими летающими машинами чем у нас, быстро нарастить их число и качество, обучить достаточное количество пилотов, и несмотря на все трудности переломить исход войны в нашу пользу.

Автор материала: Михаил Силантьев, гид-экскурсовод

Фотографии: Imperial War Museums; Государственного архива Архангельской области (Отдел документов социально-политической истории); из личного архива автора

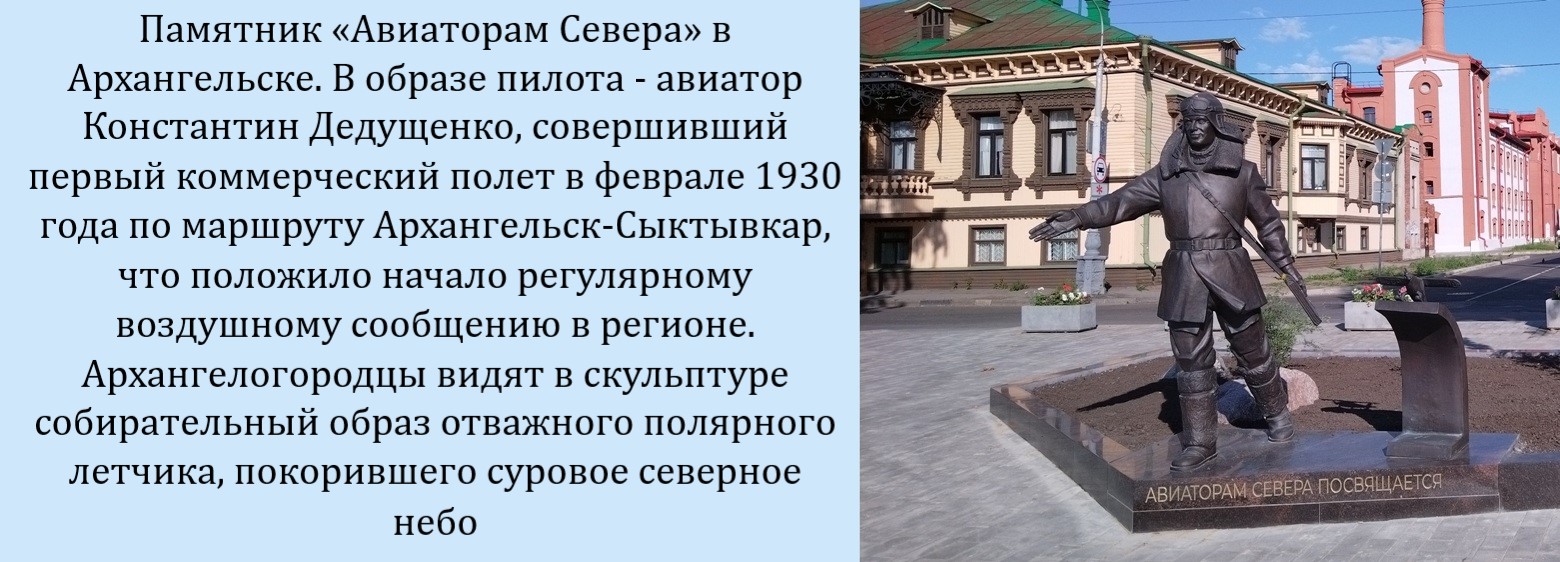

Памятники героям-лётчикам

Память о событиях Великой Отечественной войны и героях-лётчиках в Архангельске сохранилась в некоторых названиях улиц, в памятниках и памятных досках:

Улицы Героев Арктики Бабушкина и Леваневского идут рядышком друг с другом в районе посёлка 21 лесозавода Архангельска

Улица Героя СССР Валерия Чкалова расположена в Майской Горке

Улица Героини-лётчицы Полины Осипенко в микрорайоне Майская Горка

Улица Героя СССР, погибшего вместе с Полиной Осипенко - Анатолия Серова, расположена там же рядом в Майской Горке

Улица мастера ночных бомбовых ударов из 5 полка ГВФ Владимира Никитова располагается на Варавино

Улица Героя СССР истребителя Павла Орлова на Бакарице

Живая память о военных летчиках

В 2021 году аэропорту Васьково под Архангельском присвоили имя советского полярного лётчика, Героя Советского Союза Ивана Черевичного

В 2021 году аэропорту Васьково под Архангельском присвоили имя советского полярного лётчика, Героя Советского Союза Ивана Черевичного

В посёлке Катунино (посёлок назван в честь Героя СССР лётчика Ильи Катунина), рядом с которым раньше располагался военный аэродром Лахта, создана Аллея Героев-лётчиков и музейная экспозиция в здании поселкового дома культуры

В аэропорту «Талаги» действует «Музей авиации», где можно узнать множество любопытных фактов о наших героях-лётчиках

Памятники лётчикам времён ВОВ сохраняются в местах расположения уже бывших Архангельских аэродромов в Кегострове и острове Ягодник. Им посвящены памятники в виде самолётов (правда уже послевоенных) в городе Новодвинске (напротив Ягодника) и в посёлке Талаги. Именами лётчиков названы ряд школ, о них собирают информацию школьные музеи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Особенности применения авиации на Севере в годы войны // Военное обозрение

2. Проурзин Л.И. Отдельное авиационное звено связи на Соловецких островах // Соловецкий сборник. Выпуск 16. Архангельск, 2020. С. 192-193

3. Суровцев С. В. Война в воздухе : [сборник ] - Архангельск : Лоция, 2015. С. 16-17

4. Зефиров М. В. Тени над Заполярьем. Действия Люфтваффе против советского Северного флота и союзных конвоев / М. В. Зефиров, Д. М. Дегтев, Н. Н. Баженов. - Москва : АСТ : АСТ Москва, 2008.

5. Рыбин Ю. На страже северного сияния. Часть 1. // TacticMedia

6. Головко А. Г. Вместе с флотом / А.Г. Головко. - 3-е изд. – Москва, 1984

7. Зефиров М. В. Тени над Заполярьем. Действия Люфтваффе против советского Северного флота и союзных конвоев / М. В. Зефиров, Д. М. Дегтев, Н. Н. Баженов. - Москва : АСТ : АСТ Москва, 2008.

8. Там же

9. Там же

10. Архангельск – город воинской славы // Информационный портал города Архангельска

11. Суровцев С. В. Война в воздухе : [сборник ] - Архангельск : Лоция, 2015. С. 64-70

12. Там же. С. 24-25

13. Супрун М.Н. Британские королевские ВВС в России : электронный ресурс

14. Там же

15. Суровцев С. В. Война в воздухе : [сборник ] - Архангельск : Лоция, 2015. С. 16-17

16. Особенности применения авиации на Севере в годы войны // Военное обозрение

17. Зефиров М. В. Тени над Заполярьем. Действия Люфтваффе против советского Северного флота и союзных конвоев / М. В. Зефиров, Д. М. Дегтев, Н. Н. Баженов. - Москва : АСТ : АСТ Москва, 2008.

18. Киселёв А.А. Как жили и сражались мурманчане в войну: менталитет северян в 1941-1945 годах. – Мурманск: Кн.изд-во, 2002. С. 190, 220

19. Архангельск – город воинской славы // Информационный портал города Архангельска

20. Суровцев С. В. Война в воздухе : [сборник ] - Архангельск : Лоция, 2015. С. 27-29

21. Ночной бой с Юнкерсом // Правда Севера. 1942. № 206. 1 сентября. С. 2

22. Особенности применения авиации на Севере в годы войны // Военное обозрение

23. Там же