Набережная Северной Двины - одна из самых главных достопримечательностей портового города Архангельска. Особенно уютно здесь в летний период, когда на Двине можно увидеть парусные яхты, торговые суда, многочисленные катера. До сих пор гостей города на прогулочных рейсах дружелюбно встречает пароход-колёсник «Гоголь» 1911 года постройки.

Прямо напротив, ближе к реке мы видим бронзовый памятник участникам Северных конвоев скульптора Сергея Сюхина. Скульптура весьма необычная – корабль, титаническим усилием прорывается сквозь стену или препятствие на пути к мирному существованию. Если посмотреть на памятник в профиль, то можно представить корабль плывущим по Северной Двине, именно так как это было в военное время, когда Архангельск принимал союзные северные конвои.

Самый короткий и опасный маршрут

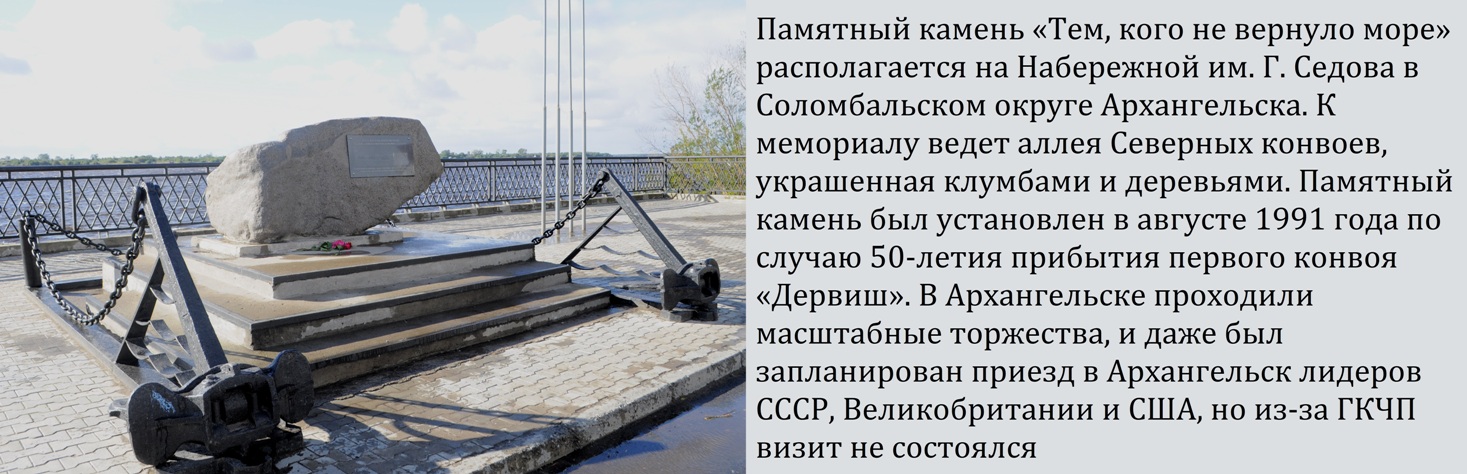

Первой страницей в истории северных конвоев принято считать прибытие в Архангельск 31 августа 1941 года каравана союзных судов под названием «Дервиш». В его составе было шесть английских и одно советское судно.

Традиционно северные конвои ассоциируются с программой ленд-лиза (от англ. lend - сдавать в аренду, lease - давать взаймы). Однако американский закон о ленд-лизе был формально распространен на СССР с 7 ноября 1941 года. До этого времени отправка первых конвоев регулировалась специальным советско-британским соглашением. То есть «Дервиш» пришел в Архангельск не по ленд-лизу, а по двустороннему соглашению с Великобританией.

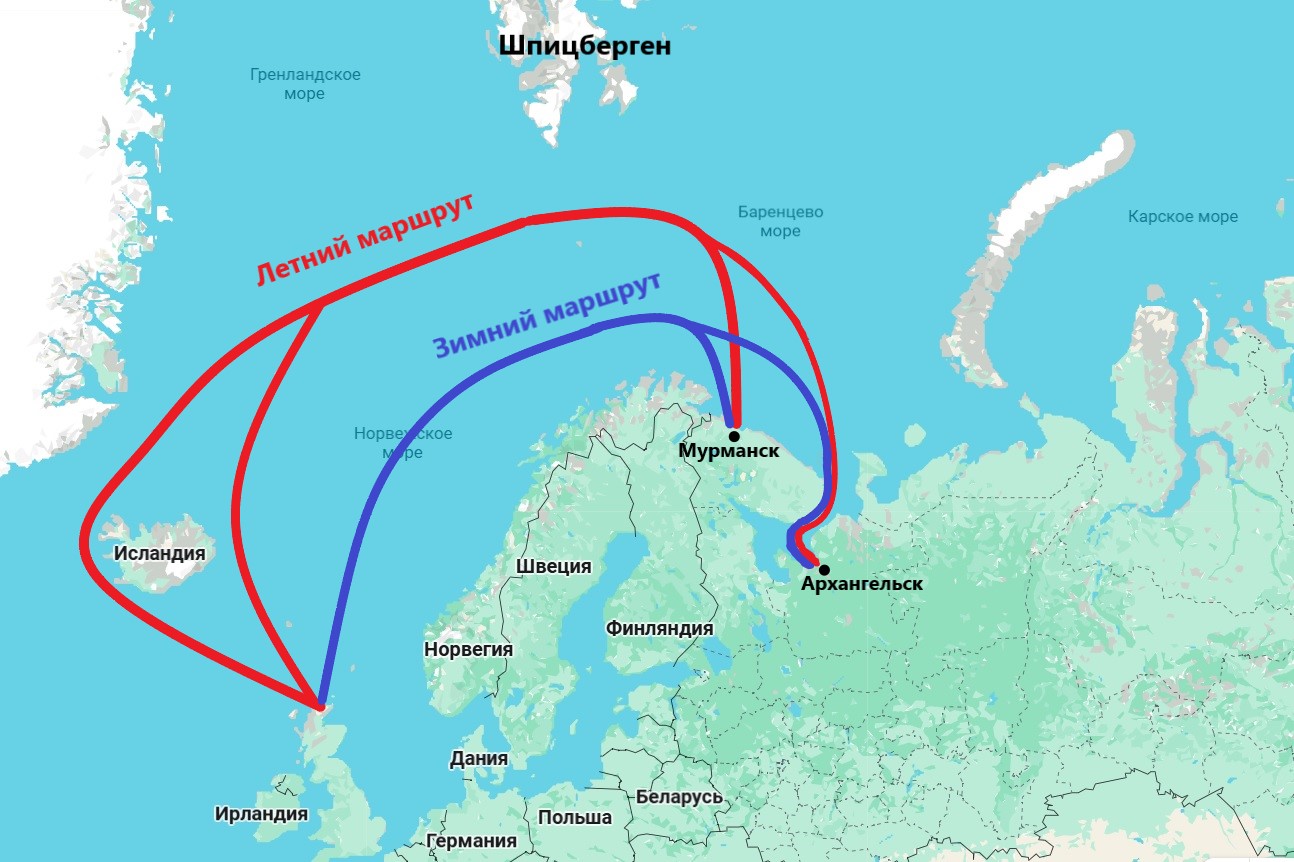

В годы войны существовало несколько маршрутов, по которым конвои шли в СССР. Помимо северного маршрута, это были Тихоокеанский маршрут и Иранский маршрут (через Персидский залив и Каспийское море). Впоследствии к ним добавились еще четыре (африканский и северный авиационный, средиземноморский и черноморский).

По северному маршруту конвои приходили в Архангельск, Молотовск (современный Северодвинск) и Мурманск. Как известно, преимущество мурманского порта в том, что благодаря теплому течению Гольфстрим, он не замерзает зимой. Конвои в Мурманск стали отправляться с начала 1942 года. Но Мурманск подвергался ежедневным массированным налетам вражеской авиации, город фактически превратился в руины. Число авианалетов в отдельные сутки доходило до 20-ти [1]. Основной целью авиаударов был порт и союзные транспорты на разгрузке. Архангельск также подвергался налетам Люфтваффе, но значительно менее интенсивным. До августа 1942 года над Архангельском пролетали лишь одиночные самолеты–разведчики. В августе – сентябре 1942 г. он был подвергнут первому массированному налету в связи с приходом в город каравана PQ-18.

По северному маршруту конвои приходили в Архангельск, Молотовск (современный Северодвинск) и Мурманск. Как известно, преимущество мурманского порта в том, что благодаря теплому течению Гольфстрим, он не замерзает зимой. Конвои в Мурманск стали отправляться с начала 1942 года. Но Мурманск подвергался ежедневным массированным налетам вражеской авиации, город фактически превратился в руины. Число авианалетов в отдельные сутки доходило до 20-ти [1]. Основной целью авиаударов был порт и союзные транспорты на разгрузке. Архангельск также подвергался налетам Люфтваффе, но значительно менее интенсивным. До августа 1942 года над Архангельском пролетали лишь одиночные самолеты–разведчики. В августе – сентябре 1942 г. он был подвергнут первому массированному налету в связи с приходом в город каравана PQ-18.

Из всех маршрутов северный был самым коротким, но и самым опасным. Караваны судов двигались по узкому коридору шириной 200 миль мимо берегов Норвегии, где находились военно-морские и военно-воздушные базы противника. На севере коридор ограничивался кромкой льда и островом Шпицберген. Зимой, с декабря по апрель включительно, когда полярные льды спускаются южнее, караваны союзников вынуждены были продвигаться по трассе, позволявшей германским самолетам атаковать суда даже с полевых аэродромов [2]. Летом, хоть и можно было идти дальше, но в летнее время на севере полярный день, а это значит, что для вражеской авиации конвой виден как на ладони. Поэтому ночь, туман, дождь и даже шторм были благоприятны для прохождения судов.

Плавучий город

Если в 1941 году конвои, формировавшиеся в Исландии и Англии, доходили до Архангельска без потерь, то в 1942 году ситуация кардинально изменилась.

Гитлер объявил арктический театр военных действий «зоной судьбы», направив сюда главные силы германского флота. Тяжелые бои, развернувшиеся в Арктике в первой половине 1942 года, стоили союзникам потери 57 транспортов (том числе 4 советских), и шести боевых кораблей, включая новейшие британские крейсера «Эдинбург» и «Тринидад». А трагическое стечение обстоятельств привело к гибели почти целого конвоя PQ-17 [3].

Конвои, отправлявшиеся с запада в СССР, имели название PQ. Но были еще и обратные конвои – из СССР на запад и они именовались QP. Кстати, PQ – это инициалы сотрудника британского Адмиралтейства, его звали P.Q. Edwards и он отвечал за планирование проводки северных конвоев.

Сам конвой представлял из себя плавучий город. Торговые суда со стратегическим грузом строились в колонны, например, трагически известный конвой PQ-17 имел 9 таких колонн по 4-5 судов в каждой.

Сам конвой представлял из себя плавучий город. Торговые суда со стратегическим грузом строились в колонны, например, трагически известный конвой PQ-17 имел 9 таких колонн по 4-5 судов в каждой.

По периметру этого «города» шли корабли ближнего охранения. На расстоянии 50-70 миль караван прикрывала «крейсерская группа, состоявшая из 3-4 крейсеров. А в 150-200 милях за караваном шла авианосно-линкорная группа в составе 1-2 линкоров и 1-2 авианосцев с собственным прикрытием, обычно состоявшим из 3-4 эсминцев. Делалось это для того, чтобы в случае выхода в море германской эскадры «крейсерская группа» могла навязать на несколько часов бой и, при подходе линкорно-авиационной группы, разгромить германскую эскадру. И в случае разгрома этой эскадры можно было бы говорить о победе союзников в морской войне. Другими словами судьба всей Второй мировой войны на море решалась здесь, на маршруте северных конвоев. Что касается транспортных судов конвоя, то законы конвоя были таковы, что отставший транспорт остается на свой страх и риск. Людей с тонущих судов транспорты конвоя не ждали и не подбирали. Это было строго запрещено, поскольку могло нарушить строй, что было чревато серьезными последствиями для всего каравана. Спасением занимались военные корветы, которые на ходу сетками вылавливали утопающих моряков [4].

Непотопляемый «Старый большевик»

Именно поэтому столь ярким был подвиг экипажа теплохода «Старый большевик», который шел в караване PQ-16. Конвой отправился из Рейкьявика 20 мая 1942 года, через несколько суток его обнаружила вражеская авиация.

Более 80-ти бомб сбросили гитлеровцы на теплоход «Старый большевик», трижды выпускали в него торпеды. Не сходя с мостика, капитан И.И. Афанасьев умело маневрировал, избавляя судно, казалось, от неминуемой гибели. Наиболее трудным оказался шестой день отражения вражеских атак. Во время пятьдесят второго налета немецких бомбардировщиков уйти от прямого попадания не удалось. Одна из бомб ударила в полубак, где стояло зенитное орудие. Теплоход окутал густой дым. Опасность пожара увеличивалась тем, что в трюмах судна находились взрывчатые вещества.

Помощник капитана по политической части К.М. Петровский бросился в дымящийся склад с боеприпасами. По его примеру матросы Б. Аказенок и С. Пашинский, боцман Н. Пилько и радист В. Митрофанов, рискуя жизнью, начали тушить пожар и выносить снаряды.

Командир английского корвета предложил команде покинуть судно, но ни один моряк не согласился. Даже горящий теплоход немцы не оставили в покое. Новые и новые группы самолетов атаковали его. Моряки боролись с пожаром и в то же время вели огонь по вражеским бомбардировщикам. Командование эскорта посчитало положение корабля безнадежным. Оставаться вблизи горящего, груженного боеприпасами, готового в любую минуту взорваться судна было опасно. Караван ушел вперед… [5]

Когда конвой PQ-16 находился уже недалеко от советских вод, на кораблях охранения заметили приближавшееся неизвестное судно. Ревом восторга огласились палубы кораблей, когда в пришельце с того света узнали «Старого большевика». Флагман поднял на мачте сигнал: «Восхищен мужеством вашей команды». И все корабли конвоя и суда в знак преклонения перед отвагой команды повторили этот сигнал. «Старый большевик» весь истерзанный, в рубцах и ожогах, попросил разрешения занять свое место в ордере. [6]

Самый трагический конвой

К началу навигации 1942 года немцы перебазировали в Северную Норвегию самый мощный линкор «Тирпиц» и тяжелые крейсеры «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер», крейсер «Кёльн», до 10 эсминцев и несколько позднее линкор «Шарнхорст» и крейсер «Нюрнберг». В период навигации 1942 года на бассейне находилось до 20 немецких подводных лодок, на аэродромах базировалось свыше 400 самолетов, главным образом бомбардировщиков и торпедоносцев [7].

К началу навигации 1942 года немцы перебазировали в Северную Норвегию самый мощный линкор «Тирпиц» и тяжелые крейсеры «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер», крейсер «Кёльн», до 10 эсминцев и несколько позднее линкор «Шарнхорст» и крейсер «Нюрнберг». В период навигации 1942 года на бассейне находилось до 20 немецких подводных лодок, на аэродромах базировалось свыше 400 самолетов, главным образом бомбардировщиков и торпедоносцев [7].

Конвой PQ-17, ставший олицетворением морской трагедии, вышел из Исландии 27 июня 1942 года. Судя по донесению капитана теплохода «Азербайджан» Владимира Изотова изначально при выходе конвоя из Исландии была нарушена секретность, дату выхода можно было услышать в каждом местном исландском кабаке. [8]

Конвой был одним из самых крупных за всю историю конвойных операций на Севере. Он состоял из 35 транспортных судов, в том числе двух советских. Внушительной была и охрана каравана, о чем англичане не упускали возможности преждевременно похвастаться.

Известно, что главной причиной разгрома конвоя стала ошибочная (на сутки ранее) информация о выходе в море германской эскадры. Поэтому британское Адмиралтейство приняло ошибочное решение каравану рассредоточиться, а крейсерской и линкорной группам соединиться для уничтожения эскадры «Тирпица». Случилось это на исходе дня 4 июля. Таков был приказ британского Адмиралтейства, а именно первого морского лорда Дадли Паунда. Разбросанные в Ледовитом океане торговые суда с небольшими кораблями ближнего прикрытия стали удобной мишенью для подлодок Кригсмарине и самолетов Люфтваффе.

Почему же эскадра и корабли охранения бросили караван? Дело в том, что конвой PQ-17, выхода которого противник ждал, был избран объектом мощного удара объединенных сил крупной группировки германской авиации и флота. Замысел английского военно-морского командования заключался в том, чтобы встретиться и вступить в сражение с германским флотом и прежде всего с «Тирпицем». Автор книги «Разгром конвоя PQ-17» Дэвид Ирвинг, подробно исследовавший эту трагедию, констатировал: «фактически операция по проводке этого конвоя превратилась в постановку ловушки для «Тирпица» с приманкой, состоявшей из более тридцати тяжело нагруженных судов» [9].

Потери 17-го конвоя были огромными. Погибло 24 транспорта, причем 21 после команды «рассыпаться», то есть после ухода основных кораблей эскорта [10].

В конце июля в Архангельск пришли последние корабли, оставшиеся от PQ‑17. «Привозили спасенных с потопленных судов. Помню, при подходе одного из американских пароходов находившийся на палубе моряк не выдержал, бросился с борта и поплыл к причалу. Он торопился как можно скорее попасть на твердую землю. Столь страшным было перенапряжение нервов. Мне довелось разговаривать и с капитанами, и с матросами, англичанами и американцами, - писал в своих воспоминаниях начальник Архангельского штаба морских операций Константин Бадигин. - Они возмущались не потерями конвоя, которых во время войны не избежать. Они искали ответа на мучавший их вопрос: «Почему нас бросили военные корабли?» Капитаны‑англичане высказывались осторожно. Американцы ругали лондонских адмиралов на все корки. Простые моряки были еще более откровенны. Доставалось и премьер‑министру Уинстону Черчиллю» [11].

Примечательно, что после трагедии PQ-17 союзники заговорили о приостановке отправки конвоев по северному маршруту в летнее время, которые по выражению лорда британского адмиралтейства Дадли Паунда (того самого, который отдал приказ оставить конвой PQ-17 без охраны) были «камнем на шее».

Впоследствии и до конца войны во избежание потерь, подобных PQ-17, союзники прекращали движение по северному маршруту в летнее время, но доставляли оговоренные грузы до июня и после сентября.

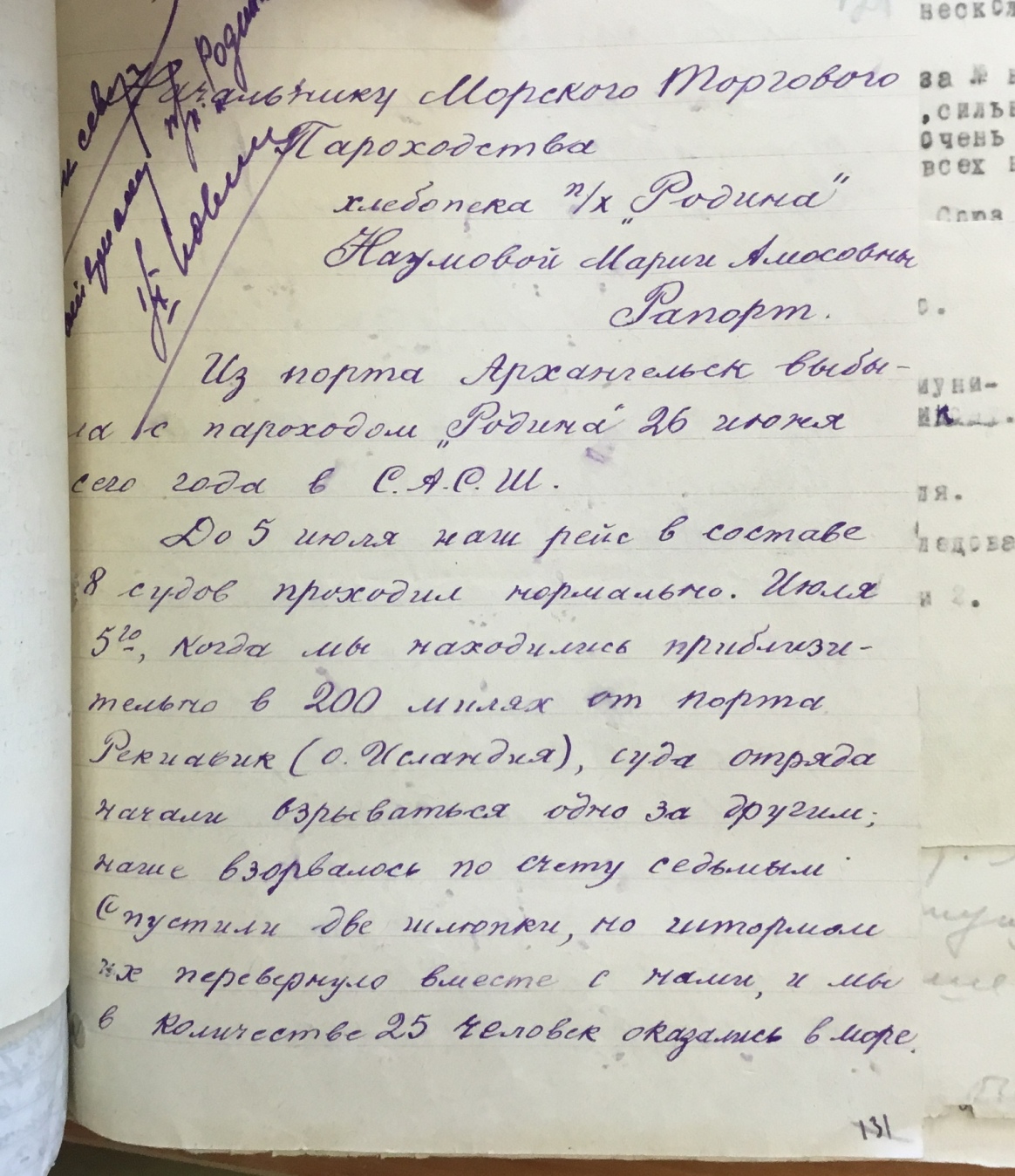

Дважды тонувшие

Не менее трагичной была и судьба встречного каравана QP-13, который шел из СССР навстречу каравану PQ-17. У самых берегов Исландии часть конвоя из-за навигационной ошибки вошла в английское минное поле. Погибли тральщик «Нигер» и грузовые транспорты, в их числе советский пароход «Родина» [12].

Взрыв мины разорвал борт парохода в районе четвертого трюма, и «Родина» стала быстро оседать кормой в воду. По судну раздались звонки шлюпочной тревоги; капитан Кондратий Кубасов во время взрыва находился на мостике и мгновенно оценил обстановку. Судно спасти было невозможно [13].

Взрыв мины разорвал борт парохода в районе четвертого трюма, и «Родина» стала быстро оседать кормой в воду. По судну раздались звонки шлюпочной тревоги; капитан Кондратий Кубасов во время взрыва находился на мостике и мгновенно оценил обстановку. Судно спасти было невозможно [13].

Одну из шлюпок на большой волне отбросило от борта, а на второй волне ее перевернуло кверху дном. Из-под шлюпки выплыли люди и держались за киль шлюпки, под перевернутым плавсредством осталось два человека. «Когда пароход уходил на дно, все близлежащие крикнули: «Прощай, Родина», - писал в донесении о случившемся радист Котцов [14].

Через полчаса после гибели «Родины» английский тральщик «Сент-Элстан» подобрал замерзавших моряков. Оставшиеся в живых двадцать три человека из пятидесяти восьми, вышедших в рейс, были доставлены в Рейкьявик [15]. Они были накормлены, обогреты, окружены вниманием.

Под влиянием общественного мнения после двухмесячного перерыва движение конвоев возобновилось. 7 сентября 1942 года из Исландии в северные порты СССР вышел конвой PQ-18. В его составе было несколько советских судов, включая пароход «Сталинград». Именно на пароходе «Сталинград» возвращались в СССР члены экипажа затонувшей «Родины».

«Сталинград» шел вторым в крайней правой колонне. Перед ним был намечен американский «Элсуорт», за ним советская «Сухона», затем американский танкер «Африкандер» с 15 тыс. тонн авиационного бензина. Никто не знал, что из этой колонны не уцелеет ни одно судно. Предполагать же такой исход было можно: ведь ожидаемые атаки немцев на караван могли быть и были именно справа, со стороны норвежских берегов [16].

13 сентября, на шестой день перехода, немецкая подводная лодка торпедировала «Сталинград», и экипажи «Родины» и «Сталинграда» оказались в ледяной воде, где продержаться без специальных плавсредств можно было буквально считанные минуты. Людей спасли разные суда конвоя, некоторые оказались на пароходе «Сухона», который тут же затонул. 20-21 сентября оставшиеся в живых были доставлены в Архангельск. Дважды и трижды тонувшие, они вскоре вновь вышли в море…

Капитан «Сталинграда» Анатолий Николаевич Сахаров последним покинул тонущее судно, но даже несмотря на это по возвращении в Архангельск имел очень серьезные неприятности по службе «за допущение гибели судна с именем великого вождя и учителя на борту» [17]. Капитан был уволен из Главсерморпути и до конца войны занимался проводкой судов в качестве лоцмана.

Моряк – герой, если не струсил

Порядок эвакуации экипажа в случае гибели судна был крайне важен. Капитан эскадренного миноносца «Сокрушительный» Михаил Курилех покинул аварийное судно до эвакуации всего экипажа, за это он был расстрелян по приговору военного трибунала.

Эсминец «Сокрушительный» сопровождал конвой QP-15, который вышел из Архангельска в ноябре 1942 года. В условиях жестокого шторма, при частых снежных зарядах и нулевой подчас видимости суда конвоя и корабли охранения потеряли друг друга из виду, конвой рассеялся. «Сокрушительный» в условиях шторма потерпел серьезную аварию. В течение 3 минут его кормовая часть оторвалась и затонула [18].

Советские моряки, как правило, до последнего боролись за живучесть судна, стремясь сохранить жизни экипажа и ценный груз. Достаточно часто в архивных документах и воспоминаниях советских моряков встречается замечание, что союзники сразу оставляют судно даже при небольшом повреждении и высаживаются в спасательные шлюпки [19]. Прямо или косвенно в этих замечаниях присутствует мысль о трусости экипажей союзников. Часть из них не были профессиональными моряками, а добровольно по разовому контракту поступали на службу во флот за большие по тем временам деньги.

Однако случаи героизма, проявленные моряками стран-союзниц, преобладали над отдельными эпизодами малодушия. Не будем записывать те и другие в столбик, и подсчитывать их соотношение, просто обозначим лишь некоторые примеры мужества.

Доблесть и отвагу проявил экипаж британского линкора «Дюк оф Йорк», который вступил в бой с немецким линкором «Шарнхорст» и нанес ему смертельные повреждения. «Шарнхорст» считался непотопляемым, и это была крайне важная морская победа англичан.

Доблесть и отвагу проявил экипаж британского линкора «Дюк оф Йорк», который вступил в бой с немецким линкором «Шарнхорст» и нанес ему смертельные повреждения. «Шарнхорст» считался непотопляемым, и это была крайне важная морская победа англичан.

Об этом морском бое вспоминал старший матрос «Дюк оф Йорк» А. Данзор: «Наша задача заключалась в защите русских конвоев, шедших в оба конца – на запад и на восток. Во время одного из передвижений, когда мы были южнее Шпицбергена и только-только вывели очередной конвой, шедший из России, в безопасную зону, как получили сообщение, что из фьордов вышел «Шарнхорст» и движется на перехват конвоя, идущего в Россию. Наш корабль ринулся на полной скорости навстречу немецкому линкору. Шли в полной темноте, через 3-4 часа были у цели и сразу открыли огонь из своих главных орудий, каждый снаряд которых весил около тонны. Мое место было за капитанским мостиком. Я работал с поисковыми огнями, и моей функцией было осветить цель по команде командира. Это была прекрасная позиция и я видел все, что произошло. Мы стреляли зигзагообразно: влево, затем вправо, снова влево и так далее. Затем посыпались ответные залпы с «Шарнхорста». Снаряды падали по обе стороны нашего корабля. Через полчаса «Шарнхорст» загорелся, высветив горизонт, но мы продолжали посылать снаряды. Так продолжалось пять часов. Когда «Шарнхорст» занялся огнем весь, наш капитан отдал приказ о прекращении стрельбы и пуске торпед для того, чтобы покончить с ним» [20].

Капитан теплохода «Донбасс» Михаил Иванович Павлов выражал особую благодарность американским морякам за помощь в отражении налетов вражеских бомбардировщиков на теплоход: «Стрельба расчета носового орудия была организованной, точной и меткой». У орудия были американцы артиллеристы с торпедированного судна «Дэниел Морган», которых теплоход «Донбасс» снял со спасательных ботов [21].

Многие экипажи английских кораблей на деле проявляли солидарность с народом СССР. Когда в конце декабря 1941 года на конференции капитанов конвоя PQ-7 в Исландии обсуждался вопрос о дате выхода, и ряд капитанов высказались за то, чтобы отметить новый год в Хваль-фьорде, поднялся тридцатилетний капитан транспорта «Эмпайр Говард» шотландец Генри Джон М. Дональд Доувайн и сказал, что предлагает отложить празднование нового года до Победы. Конвой PQ-7 вышел из Хваль-фьорда 31 декабря 1941 года [22].

Ни капли виски

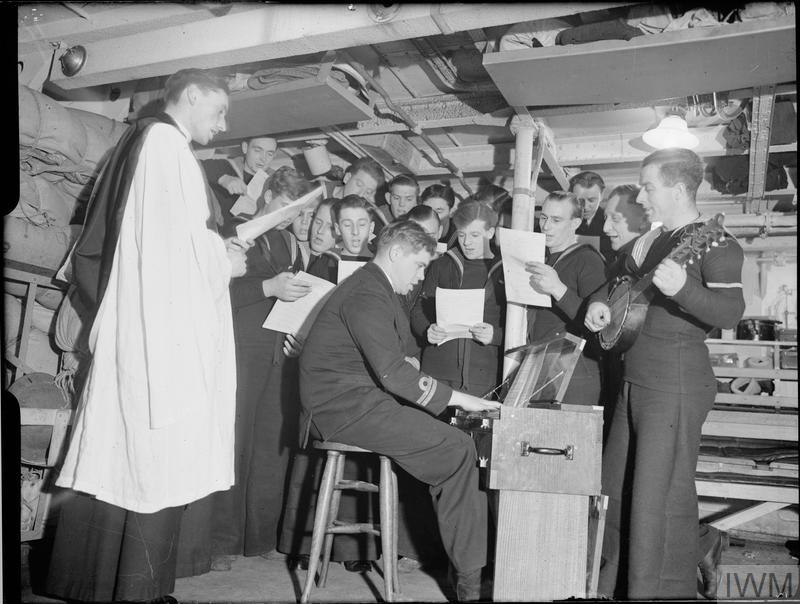

Интересно посмотреть как складывались взаимоотношения представителей разных стран Антигитлеровской коалиции, участников северных конвоев на берегу, в период между рейсами, во время увольнений и отдыха.

Большой интерес и уважение проявляли военнослужащие и гражданское население союзных стран к советским морякам, посещавшим в годы войны Англию и США в связи с приемкой кораблей. В американском городе Майами жители каждый вечер высыпали на улицу, чтобы послушать строевые песни наших моряков во время их вечерних прогулок. В английском городе Глазго администрация одного из кинотеатров, узнав, что в зале находятся русские моряки, остановила демонстрацию кинокартины, и зрители стоя аплодировали посланцам нашей героической страны [23].

Большой интерес и уважение проявляли военнослужащие и гражданское население союзных стран к советским морякам, посещавшим в годы войны Англию и США в связи с приемкой кораблей. В американском городе Майами жители каждый вечер высыпали на улицу, чтобы послушать строевые песни наших моряков во время их вечерних прогулок. В английском городе Глазго администрация одного из кинотеатров, узнав, что в зале находятся русские моряки, остановила демонстрацию кинокартины, и зрители стоя аплодировали посланцам нашей героической страны [23].

Но идеологические барьеры все же достаточно серьезно осложняли знакомство советских граждан с зарубежными странами. Например, во время увольнений моряки могли посещать только строго определенные кинотеатры. В рейсовом донесении помполит теплохода «Азербайджан» ругает членов экипажа Демидова и Кастерина за то, что они во время пребывания в Балтиморе побывали в кинотеатре «Бурилеску», «в который запрещено ходить». Моряки объяснялись и извинялись за то, что посетили этот кинотеатр [24].

В северных советских портах действительно старались обеспечить союзных моряков всем необходимым: им организовывали хорошее размещение, питание, выдавали одежду. Внешние формальности соблюдали. Но дальше этого дело не шло.

«Капитаны судов союзников были поражены тем, что их никто не поздравляет с прибытием, что офицеры русского флота не бывают у них в гостях и не приглашают их к себе, что союзников чураются, что никто из русских офицеров не желает выпить с ними стакан виски», - сообщал интендант 3-го ранга советский писатель Юрий Герман [25].

Интерклуб и связи с иностранными моряками

Владимир Павлович Беляев – корреспондент Совинформбюро в портовых городах Севера писал о том, что северные города необходимо сделать образцовыми, ведь именно по состоянию Архангельска, Мурманска, Молотовска у иностранных моряков складывается впечатление об СССР [26].

Для культурного досуга иностранных моряков и для проведения идеологической пропаганды в Архангельске работал Интерклуб. Он располагался в трехэтажном здании на пересечении Набережной Северной Двины и улицы Поморской (сейчас это здание, к сожалению, не сохранилось). В Интерклубе был кинотеатр, библиотека, комната шахмат и шашек, бильярдная комната, ресторан, комната отдыха, спортзал.

25 августа 1942 года был издан приказ по Северному флоту, запрещающий советским морякам общаться с иностранцами [27]. Необходимое деловое общение происходило, но доступ в Интерклуб даже для советских офицеров был ограничен. Советские командиры могли попасть в Интерклуб, но только на лекции или на просмотр фильмов, им отказывали в возможности посетить ресторан. «Впрочем, однажды, флотские командиры были приглашены в ресторан, но перед выпуском туда их специально предупреждали, что есть им нельзя. Какие неловкости из этого проистекли, понятно само собой, - сообщает Юрий Герман. - Зачастую нашим капитанам приходится «блатовать», унижаться, кланяться для того, чтобы не попасть в глупое положение перед иностранцами, но иностранцы все это замечают и с горечью говорят мне, как представителю прессы» [28].

Организовать работу Интерклуба в самых лучших традициях в военное суровое время было достаточно затруднительно. В июле 1942 года в Архангельске находилось около тысячи иностранных моряков. Клуб был рассчитан на 350-400 человек, в то время как фактически посетителей было гораздо больше.

Начальник Политотдела Севморфлота Кольтяков критиковал работу клуба по разным основаниям: «Руководство клубом – директор Горинова Т.И. не понимает политического значения работы с иностранными моряками, она не интересуется о чем говорят моряки. Она только беспокоится, чтобы не было в клубе драки и сама не против пококетничать с офицером. Кроме того, клуб находится без обстановки, без мебели. Была хорошая мебель и она вся забрана в госпиталя» [29].

Через год ряд недостатков в работе Интерклуба был исправлен, назначен новый директор – Глузман. Увеличили количество пропагандистских мероприятий, в том числе провели беседу на тему «О чести советской девушки». Но среди ошибок отмечалось, что «на вечерах танцев, как правило, используются европейские танцы – фокстроты и т.д. Русские национальные танцы и игры не разучиваются и не проводятся» [30].

За связь с иностранными моряками советских девушек и женщин преследовали, в лучшем случае их принудительно выселяли в отдаленные районы Архангельской области. Северодвинская писательница Ольга Голубцова подробно исследовала тему дружеских и романических взаимоотношений девушек с иностранными моряками [31].

Такие связи были на постоянном контроле органов госбезопасности, которые вели специальную статистику. Так, в спецсообщении Сталину и Молотову читаем: «органами государственной безопасности зафиксировано 1150 связей иностранцев с жителями города[Архангельска], из них более или менее постоянных – 150». [32]

Помимо таких самостийных взаимоотношений, были, конечно, и специально обученные девушки, которые в Интерклубе тщательно «обрабатывали» иностранных офицеров, прежде всего с целью получения различного рода информации. Ни один важный разговор советские власти не упускали из виду.

Директор Интерклуба в своем докладе в конце 1942 года писал: «Рядовые английские моряки в своей массе открыто говорят о том, что пришло время для организации второго фронта. Что касается английских офицеров, то они, как правило, обходят молчанием этот вопрос. Некоторые же офицеры иногда пытаются доказать, что Англия фактически ведет активную войну с Германией в Африке и этим самым, она воюет вместе с СССР» [33].

Но кроме этого, в материалах Архангельского Интерклуба содержится очень много теплых и искренних слов благодарности от моряков союзных стран, их несколько десятков, если не сотен. И они почему-то особенно нигде не публиковались, затмеваемые отдельными эпизодами, рассказывающими о пьяной драке или еще каком нелицеприятном казусе.

Вот один из таких комплиментов:

«Я имел случай посетить почти все порты мира, но никакой другой порт не проявил по отношению к нам такого гостеприимства, дружелюбия и искренности, как люди в Архангельске.

Америка. Морская команда зенитчиков. Старший офицер Вуди» [34]

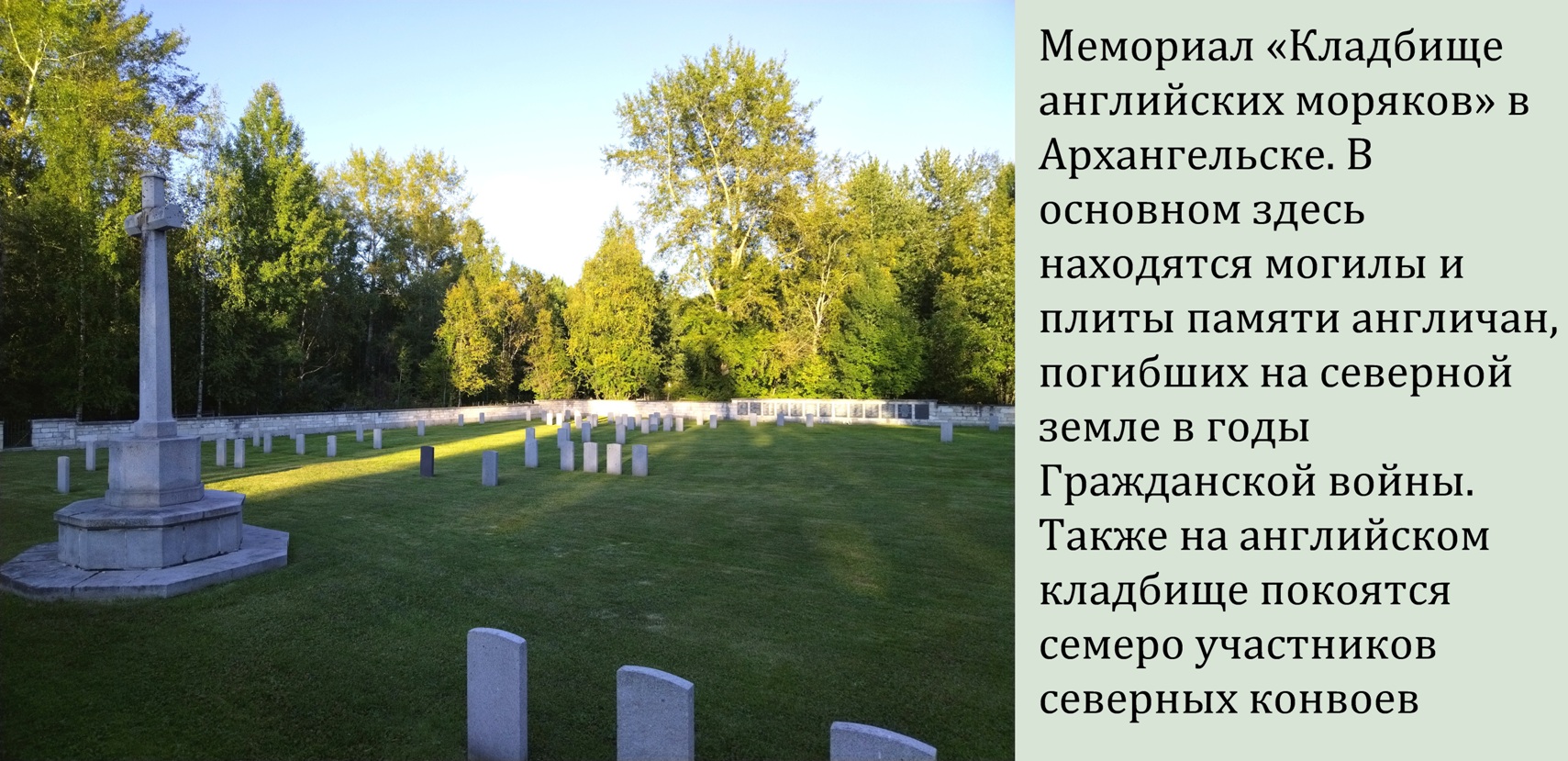

Погибли ради мира на Земле

Еще много примеров можно было бы привести о взаимопомощи, боевом союзническом братстве, отваге и мужестве моряков – участников Северных конвоев. Некоторые из таких примеров заинтересованный читатель сможет легко обнаружить на нашем сайте.

Один из участников конвойных операций Петр Иванович Зинченко очень точно в своей книге воспоминаний передал суть и значение боевого сотрудничества: «Несмотря на потери кораблей и неблагоприятное время года, конвои шли на восток. Вели их торговые моряки разных стран антигитлеровской коалиции, люди разных общественных позиций, разных вероисповеданий. Они шли вместе с военными моряками в океан, в бой с фашизмом, развязавшим жестокую человеконенавистническую войну. Погибали в морских просторах одной смертью с военными, гибли ради мира на Земле. Они погибли за то, чтобы никогда не повторилась война» [35].

Подготовила Емельянова Е.О. ассистент кафедры всеобщей истории САФУ

Фотографии: Imperial War Museums; из личного архива автора

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 2. – М.: Наука, 1994. С. 211-212

2. Добровольский Е. Судьба полярного конвоя // Молодой коммунист. – 1979. -№5. С. 44

3. Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945 гг. / ИРИ РАН, ПГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Андреевский флаг, 1997.

4. Полярный конвой : воспоминания участников : юбилейный сборник к 60-летию Великой Победы. Санкт-Петербург : Остров, 2005. С. 124-125

5. Кучепатов Ю. Н. Огненные мили. [2-е изд. доп. и перераб.] Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1978. С. 50-51

6. Павлюченко В. Мили мужества // Наръяна вындер. – 1992. – 22 мая. - №78. С. 2

7. Кучепатов Ю. Н. Огненные мили. [2-е изд. доп. и перераб.] Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1978. С. 44

8. Государственный архив Архангельской области. Отдел документов социально-политической истории. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1210. Л. 67-68. «Переход Исландия – Архангельск т/х «Азербайждан». 4 августа 1942 г.»

9. Кучепатов Ю. Н. Огненные мили. [2-е изд. доп. и перераб.] Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1978. С. 57

10. Кучепатов Ю. Н. Огненные мили. [2-е изд. доп. и перераб.] Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1978. С. 62

11. Бадигин К.С. На морских дорогах : записки капитана. - Архангельск : Северо-Западное книжное изд-во, 1985. С. 160

12. Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945 гг. / ИРИ РАН, ПГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Андреевский флаг, 1997. С. 119

13. Сомкин А.Г. Мы помним вас... - Архангельск : Родина Ломоносова, 1995. С. 33-34

14. ГААО. Ф. 367. Оп. 11. Д. 23. Л. 128 «С погибшего п/х Родина. 9 октября 1942»

15. Сомкин А.Г. Мы помним вас... - Архангельск : Родина Ломоносова, 1995. С. 36-37

16. Воробьев В.Ф. Последний рейс «Сталинграда» // Гангут : Научно-популярный сборник статей по истории флота и судостроения. Вып.3. – СПб. : Ленко : Гангут, 1992 . С. 112

17. Воробьев В.Ф. Последний рейс «Сталинграда» // Гангут : Научно-популярный сборник статей по истории флота и судостроения. Вып.3. – СПб. : Ленко : Гангут, 1992 . С. 117

18. Усов В.Ю. «Поиск «Сокрушительного» прекратить...» // Гангут : Научно-популярный сборник статей по истории флота и судостроения. Вып.1. – Л. : Атус, 1996. С. 86

19. Целый ряд таких случаев, когда союзники бросали судно, перечисляет начальник политотдела Севморфлота Кольтяков. В частности это оставленные суда «Паулюс Поттер», «Винстон Салем». [ГААО ОДСПИ Ф. 296. Оп. 1. Д. 1210. Л. 14-21]. Также по данным Ю.Н. Кучепатова были преждевременно оставлены американские суда «Алкоа-Рейнджер», «Христофор Ньюпорт», «Петер Керр», «Вильям Хупер», «Олопана», «Хузиер», «Вашингтон», «Пэнкрафт», британские – «Нэйварино», «Олдерсдейл». [Огненные мили С. 58] («Огненные мили». С. 58)

20. Барашков Ю.А. «Когда мы были вместе…» // Правда Севера. – 1994. – 5 января. С. 4

21. ГААО ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1210. Л. 26 «Военно-морскому атташе США в Архангельске. 23 июля 1942»

22. Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 2. – М.: Наука, 1994. С. 7

23. Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 2. – М.: Наука, 1994. С. 14

24. ГААО ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1210. Л. 47 «Рейсовое донесение помполита т/х «Азербайджан» Боровиченко П.А. 31 июля 1942»

25. ГААО ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1210. Л. 22-24. «Рапорт армейскому комиссару 2-го ранга тов. Рогову. 20 июля 1942». В годы Великой Отечественной войны Ю. Герман служил писателем-литератором при отделе агитации и пропаганды Политического управления Северного флота

26. Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. Выпуск 2. – М.: Наука, 1994. С. 206

27. Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945 гг. / ИРИ РАН, ПГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Андреевский флаг, 1997. С. 142

28. ГААО ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1210. Л. 22-24. «Рапорт армейскому комиссару 2-го ранга тов. Рогову. 20 июля 1942»

29. ГААО ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1210. Л. 17-18 «Начальнику политического управления Наркомморфлота СССР тов. Белахову. 17 июля 1942»

30. ГААО ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1544. Л. 32 «Зам. Зав. Отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) тов. Ажгибкову. 15 июня 1943»

31. Голубцова О.В. Любовь по ленд-лизу : документальная повесть о судьбах женщин, друживших с иностранцами. - Архангельск : Правда Севера, 2007. – 204 с.

32. Лубянка. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш». 1939 – март 1946 / Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. – М.: МФД: Материк, 2006. С. 435

33. ГААО. Ф. 1649. Оп. 2. Д. 2. Л. 9 «Доклад о работе Архангельского Интерклуба моряков. Сентябрь-октябрь 1942»

34. ГААО. Ф. 1649. Оп. 2. Д. 6. «Информационный отчет о работе Архангельского и Молотовского Интерклубов за 1944 год. 28 января 1945»

35. Зинченко П.И. Боевые походы. Воспоминания краснофлотца. – М.: Библиос консалтинг, 2010. С. 71