Сообщение о начале войны нарушило привычный ритм жизни архангелогородцев. Праздничное настроение воскресного дня резко сменилось тревогой. Так вспоминает 22 июня житель Архангельска Жданов Владимир Александрович:

Сообщение о начале войны нарушило привычный ритм жизни архангелогородцев. Праздничное настроение воскресного дня резко сменилось тревогой. Так вспоминает 22 июня житель Архангельска Жданов Владимир Александрович:

«22 июня я был в цирке. В 12 часов дневной спектакль начинался. Мы с ребятишками сидим, вдруг объявляют: такого-то товарища на работу, потом еще одного. После первого антракта объявили: всем военнослужащим явиться в свои части. После второго антракта для всех объявили, что началась война с немцами. Мы с ребятами бежали домой такие возбужденные, что мы этим немцам сейчас зададим. Дома за столом сидели брат и его товарищ и уже отмечали с винцом. Я пошел в магазин. В магазинах народу полно, хватают соль, спички, покупают муку. Запасались продуктами» [1].

Любимый всеми жителями Архангельска цирк находился в центре Архангельска на Троицком проспекте (ранее - Павлина Виноградова). Не так давно здание цирка снесли, вместо него будет построен жилой комплекс.

Экспедиции за пропитанием

Поблизости от того места, где стоял старый цирк, на пересечении проспекта Троицкий и улицы Карла Маркса в 2019 году был открыт памятник «Детям войны» как дань уважения жителям города, чье детство прошло в суровых условиях военного времени. В основе памятника пирс, на котором две детские скульптуры: мальчик-юнга, готовый встать на защиту Отечества и девочка с санями-волокушами. Прототипом скульптуры девочки стала ветеран Валентина Ивановна Пакулина.

Валентина Ивановна хорошо помнит эту историю из 1942 года – самого тяжелого по воспоминаниям жителей года войны: «Был ужасный голод, есть было нечего. Оказалось, что на

Затем рыбу доставляли в детские сады и детские дома, для питания голодающих. Подростки в годы войны участвовали в экспедициях на Новую Землю по добыче яиц и тушек кайры. В такие экспедиции отправляли пионеров и комсомольцев в возрасте от 13 до 17 лет. Сам по себе сбор яиц кайры требует отваги и сноровки. Обычно морские птицы кладут яйца на уступах высокого берега, и, если просто смотреть с сорока – пятидесятиметрового обрыва на море, шумящее внизу, голова может закружиться. А мальчикам приходилось спускаться по почти отвесным скалам и собирать яйца. Конечно, была страховочная веревка. Но и с ней было боязно. Ребята, пересиливая себя, постепенно освоили опасный промысел [3].

С июля 1941 года школьники каждый год в летнее время отправлялись на сельхозработы: прополку картофеля, добор зерна на полях, заготовку силоса, веточного корма. Учащиеся 4-6 классов и младше участвовали в сборе золы, металлолома, бутылок для «коктейля Молотова», ягод, грибов.

Эти свидетельства характеризируют крайне тяжелую продовольственную ситуацию, которая сложилась в Архангельске в годы войны.

«Очереди были страшные»

Известно, что в отдельные периоды норма выдачи хлеба по карточкам в Архангельске приближалась к норме блокадного Ленинграда. Карточная система снабжения была введена в Архангельске с 1 сентября 1941 года, население делилось на несколько категорий. Самую высокую норму – 800 грамм хлеба в сутки получали рабочие оборонной промышленности. Самую низкую норму 400 грамм хлеба получали дети до 12 лет. Нормы в течение войны менялись.

В городе существовала сеть государственных магазинов, где люди могли отоварить карточку. Как и продуктов, магазинов было недостаточно, за хлебом выстаивались огромные очереди, в которых нужно было провести несколько часов, иногда весь день.

«Очереди были страшные, - вспоминает жительница Архангельска Руфина Марковна Амосова. - Мы занимаем очередь - нам пишут пятизначное число на ладони. Столько собиралось тысяч людей. Хорошо если мы пошли очень рано и трехзначное получили – значит, мы получим. Если за 10.000 очередь - хлеба не хватало» [4].

Стоять в очереди зачастую родители отправляли именно детей. Галина Александровна Ошуркова вспоминает, что очереди за хлебом тянулись несколько кварталов, где люди вынуждены были стоять от рассвета до заката: «Помню, на морозе зимой стояли. В магазин заходишь - там душно народу много, я все время падала. Может быть, у меня голодный обморок был. Женщина рядом стояла она меня растолкает, наругает: «Девочка я сама еле стою, а ты еще падаешь на меня». Я встану, стою прямо, потом снова засыпаю, падаю» [5].

Стоять в очереди зачастую родители отправляли именно детей. Галина Александровна Ошуркова вспоминает, что очереди за хлебом тянулись несколько кварталов, где люди вынуждены были стоять от рассвета до заката: «Помню, на морозе зимой стояли. В магазин заходишь - там душно народу много, я все время падала. Может быть, у меня голодный обморок был. Женщина рядом стояла она меня растолкает, наругает: «Девочка я сама еле стою, а ты еще падаешь на меня». Я встану, стою прямо, потом снова засыпаю, падаю» [5].

Для истощенного населения в городе работали специальные диетстоловые, для детей - молочные кухни, которые отчасти помогали получить дополнительные продукты питания. Помимо этого в военные годы в Архангельске было открыто дополнительно 47 столовых. В школах для детей также был небольшой полдник, выдавали половину шаньги и стакан горячей воды. Этого события дети и подростки ждали весь учебный день. «Раньше в школе были такие парты, которые открывались и закрывались. Мы эту шанежку положим и придавим партой, чтобы она больше была. Думали, так съедим больше», - рассказывает Лидия Васильевна Соснина [6].

Как маленькие бойцы

Учебный процесс в годы войны не прекращался, но был существенно осложнен. Здания школ перепрофилировали под военные госпитали, поскольку Архангельск был госпитальной базой Карельского фронта и Северного флота. Всего под госпитали было занято 20 школ. Отсутствие помещений у школ затрудняло учебный процесс [7].

По этой причине в школах ввели вторые и даже третьи смены. По воспоминаниям жителей, в некоторых школах были организованы бригады из учащихся, которые сами занимались заготовкой дров для отопления зданий. Ощущалась и острая нехватка учебных принадлежностей. Чернила школьники умудрялись изготавливать вручную: брали сажу из печной трубы и разводили водой. Для письма использовали книги, газеты, любую бумагу, которая могла хотя бы наполовину заменить тетрадь. В этой проблеме ученикам помогали целлюлозно-бумажные предприятия Архангельска. Учебники приходилось читать по очереди.

Содержание образования так или иначе сводилось к военному делу. В школах дети изучали санитарное дело, занимались строевой подготовкой, изучали устройство винтовки, регулярно проводили сами или слушали политинформации о положении на фронте и в мире. Педагоги и администрация школ большое внимание уделяли патриотическому воспитанию в духе военного времени.

Содержание образования так или иначе сводилось к военному делу. В школах дети изучали санитарное дело, занимались строевой подготовкой, изучали устройство винтовки, регулярно проводили сами или слушали политинформации о положении на фронте и в мире. Педагоги и администрация школ большое внимание уделяли патриотическому воспитанию в духе военного времени.

«Я в годы войны училась в Маймаксе в 55-ой школе, - вспоминает Алефтина Алексеевна Кобелева. - У нас школа была двухэтажная. На второй перемене мы каждый день всем классом выходили на второй этаж и пели песни: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч», «Идет война народная». Вся школа выходила петь. Мы чувствовали, что мы все идем в бой. За детьми школа хорошо следила. Была задача ребят сохранить здоровыми. Каждый день зимой и летом, ребята должны были приходить в школу на 15 минут раньше, и была общая зарядка. Все равно порядок держали, нельзя было людей распускать. На демонстрации ходили, пусть голодные, кое-какие, но всё равно идем. Мы как маленькие бойцы были» [8].

Кроме этого здоровье детей и взрослых поддерживал специальный хвойный напиток, спасавший от цинги. Хвойный экстракт выдавали бесплатно раненым в больницах, рабочим на предприятиях. От авитаминозов в Архангельске в 1942 году умирал каждый десятый больной. Рецепт хвойного напитка является разработкой ученых-медиков Архангельского государственного медицинского института. По воспоминаниям респондентов напиток был невкусный, очень горький, но жизненно необходимый.

Архангелогородцы лечились средствами традиционной медицины, все рецепты и полезные дары природы знали очень хорошо. В годы войны такой способ лечения и профилактики помог сберечь здоровье и многие жизни. Однако скорбная статистика такова, что только по официальным данным от голода и болезней за военные годы в Архангельске умерло 38 тысяч человек…

Подростки работали по 12 часов

Многие подростки во время войны оканчивали школы фабрично-заводского обучения и сразу шли на производство, ведь рабочих на предприятиях серьезно не хватало. Человеком-символом детей-тружеников тыла в Архангельской области стал Анатолий Соколов, который работал слесарем-инструментальщиком на заводе №402 в Молотовске (современный Северодвинск, предприятие «Севмаш»). Фотографию военных лет, на которой Анатолий Соколов предъявляет изготовленную продукцию мастеру, воспроизвели на барельефе памятника «Детям войны».

Многие подростки во время войны оканчивали школы фабрично-заводского обучения и сразу шли на производство, ведь рабочих на предприятиях серьезно не хватало. Человеком-символом детей-тружеников тыла в Архангельской области стал Анатолий Соколов, который работал слесарем-инструментальщиком на заводе №402 в Молотовске (современный Северодвинск, предприятие «Севмаш»). Фотографию военных лет, на которой Анатолий Соколов предъявляет изготовленную продукцию мастеру, воспроизвели на барельефе памятника «Детям войны».

Было еще очень много детей и подростков, которые как и Толя, рано пошли работать наравне со взрослыми под лозунгом «Все для фронта – все для Победы». Рабочий день на предприятиях в годы войны был увеличен, произошло ужесточение трудовой дисциплины. Мужчины ушли на передовую, и план выпуска продукции для фронта лег на плечи женщин и детей.

Валентина Павловна Матонина в годы войны ремонтировала рыболовные суда на Соломбальской судоверфи: «Остались только одни старики, работать некому было. Мне было только 14 лет. В войну я работала конопатчиком. Обшивку надо было паклей затыкать. Мы работали с разными рыболовными судами: мотоботы, ёлы, кунгасы. Тяжелая работа была. В нашей бригаде было пять человек и все девчонки. Еще женщины работали, болты забивали. Мы работали в войну по 12 часов. Выходной был один - в воскресенье. Зарплату в войну платили по 200 рублей. И кирпичик хлеба на базаре стоил 200 рублей» [9].

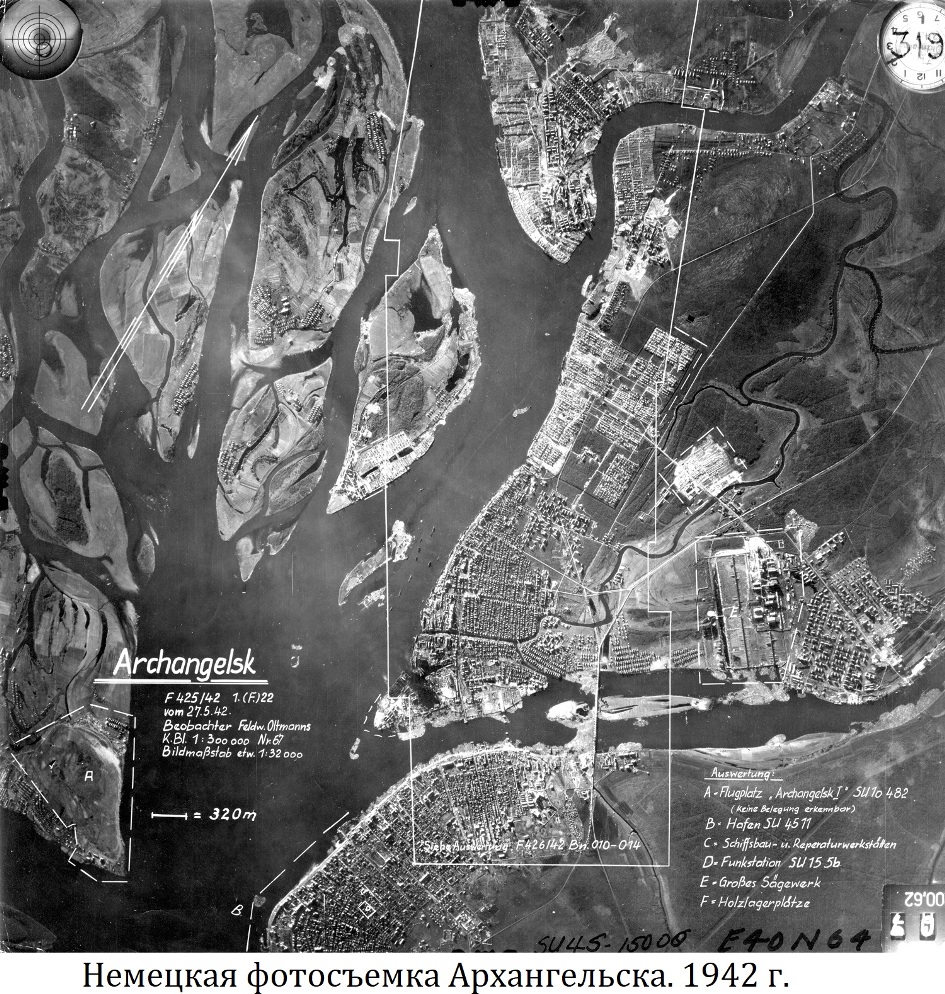

Архангельск под прицелом Люфтваффе

В ходе первой крупной бомбежки Архангельска в августе 1942 года вражеская авиация сбросила 25 фугасных бомб. Одна из бомб попала на пересечение улиц Чумбарова-Лучинского и Поморской, туда, где сейчас находится Сквер Победы. В настоящее время в Сквере Победы установлен памятник «Жителям военного Архангельска». Композиция представляет собой женщину-архангелогородку и стоящую рядом с ней маленькую девочку. В руках женщина держит Казанскую икону Божьей Матери.

Интересно, что в ходе нашего интервью член городского Совета ветеранов Валентина

«От страха стучали зубы»

В жилом секторе соблюдалась строжайшая светомаскировка. Люди завешивали окна плотными занавесками или светонепроницаемой бумагой, кто-то за недостатком занавесок вешал на окна сарафаны, юбки, другую одежду, в спешном порядке сооружали ставни на окна.

В жилом секторе соблюдалась строжайшая светомаскировка. Люди завешивали окна плотными занавесками или светонепроницаемой бумагой, кто-то за недостатком занавесок вешал на окна сарафаны, юбки, другую одежду, в спешном порядке сооружали ставни на окна.

В Архангельске формировались команды МПВО, которые должны были пройти обучение и обучить население пользоваться противогазами, укрываться в газобомбоубежищах, рыть щели, а в случае авианалетов - тушить «зажигалки», оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Для охвата всего населения системой МПВО город был разделен на 111 кварталов. Начальники кварталов из состава милиции организовывали дежурство на подведомственной территории [12]. Во время опасных вражеских налетов бойцы МПВО, проявляя мужество и самоотверженность, спасли не одну сотню жизней архангелогородцев, потушили сотни зажигалок, сброшенных на деревянный Архангельск, стоявший на осушенном болоте.

В жилом секторе образовывались группы самозащиты. Люди дежурили на крышах домов, в случае попадания на крышу зажигательной бомбы должны были сбросить ее вниз, где находился еще один дежурный, который занимался непосредственным тушением бомбы. На чердаках и возле домов стояли ящики с песком и бочки с водой, каждому дежурному выдавали специальные щипцы, с помощью которых можно было брать бомбу, чтобы ее потушить (зажигательные бомбы тушили с помощью песка).

Помимо этого, по словам людей в годы войны с немецких самолетов сбрасывали пустые железные бочки, в которых специально было сделано множество отверстий. При полете такая бочка издает сильный пронизывающий свист и внушает страх.

«Мы жили на нижнем этаже. В бомбоубежище не ходили, оно было далеко, - рассказала Галина Александровна Ошуркова. - И потом говорили, что в бомбоубежищах было очень сыро. Я садилась за сундук, у меня от страха все время стучали зубы. Хоть пять лет, я чувствовала, что это нехорошо, что у меня стучат зубы. Мама уходила на чердак, там они ловили зажигалки. Я за маму цеплялась, ее не отпускала, помню, у меня был такой стресс. Я ей говорила: «Мама не уходи, там убьют тебя». Соседи отрывали меня от мамы» [13].

Архангелогородец Борис Дмитриевич Дитев чуть не погиб в ходе одной из бомбардировок: «Бежал со школы, попали под бомбежку. Помню, сзади бомба рвется. Я упал, пришел домой вся спина в крови. Рубашку снимаю - у меня там осколки. Вот сколько лет у меня этот осколок в правой стороне под лопаткой» [14].

Архангелогородец Борис Дмитриевич Дитев чуть не погиб в ходе одной из бомбардировок: «Бежал со школы, попали под бомбежку. Помню, сзади бомба рвется. Я упал, пришел домой вся спина в крови. Рубашку снимаю - у меня там осколки. Вот сколько лет у меня этот осколок в правой стороне под лопаткой» [14].

Серьезный ущерб немецкая авиация нанесла Архангельскому лесотехническому институту, где в годы войны располагался госпиталь. Трагическая бомбардировка АЛТИ, который находился в центре города, стала символом зверских налетов фашистов на Архангельск. Фугасная бомба была сброшена в центральную часть здания 31 августа 1942 года. Известно, что бомба взорвалась на уровне третьего этажа четырехэтажного здания. Еще одна бомба повредила правую часть АЛТИ. Пожар удалось потушить через 10 часов. Восстанавливать главный корпус АЛТИ начали в 1943 году, работы продолжались до начала 1950‑х годов.

Немецкая авиация, во время налетов, совершала не только бомбардировки города, его инфраструктуры, предприятий, но и целенаправленные обстрелы мирных жителей. Вера Федоровна Корельская рассказала как с семьей, проживая на острове Мудьюг (вблизи Архангельска), спасались от обстрела: «Мой дядя служил на мудьюжском маяке в годы войны. На лето он меня забирал туда. Помню, мы гуляем - летит самолёт. Летит низко, мы видим, что фашистский. Мы гуляли и играли на открытом месте, а кругом лес. И он стреляет. Мы побежали в лес, нужно было спрятаться. Тетя несет Зинаиду, ей был годик, наверное. Я за руку тащу Генашку - ему лет шесть было, а старший брат Коля бежит сам. И он [немецкий лётчик] видит, что бегут одни женщины и дети и стреляет. Еще круг сделал и снова. Пока мы не заскочили в лес» [15].

В шесть часов вечера после войны

1418 дней детства забрала война у юных мальчишек и девчонок. Она забрала близких людей, мирное небо над головой, оборвала детские мечты. Поэтому сейчас уже умудренные жизнью люди – уважаемые ветераны зачастую не могут без слез вспоминать свое детство, опаленное войной. Одно из самых радостных и ярких воспоминаний о войне – День Победы, 9 мая 1945 года.

Так вспоминает День Победы Валентина Ивановна Пакулина: «Объявили по радио, что водрузили наше знамя на Рейхстаг. Мы все думали: война кончилась. А по радио не объявляют. Третьего числа не объявляют, четвертого не объявляют. Мы уже занервничали. В конце-концов девятого объявили, что война закончилась! А тогда шло кино «В шесть часов вечера после войны». И в шесть часов вечера, как будто все сговорились, жители Архангельска пришли на Площадь профсоюзов. И обнимались, и целовались. Конечно, была радость и слезы на глазах. Слезы до сих пор льются, потому что потеряли близких и родных. Папу я потеряла. И в то же время победа. Вот так встретили мы этот день» [16].

Так вспоминает День Победы Валентина Ивановна Пакулина: «Объявили по радио, что водрузили наше знамя на Рейхстаг. Мы все думали: война кончилась. А по радио не объявляют. Третьего числа не объявляют, четвертого не объявляют. Мы уже занервничали. В конце-концов девятого объявили, что война закончилась! А тогда шло кино «В шесть часов вечера после войны». И в шесть часов вечера, как будто все сговорились, жители Архангельска пришли на Площадь профсоюзов. И обнимались, и целовались. Конечно, была радость и слезы на глазах. Слезы до сих пор льются, потому что потеряли близких и родных. Папу я потеряла. И в то же время победа. Вот так встретили мы этот день» [16].

Материал подготовила Емельянова Е.О. ассистент кафедры всеобщей истории САФУ

Фотографии: Н. Кушневского из фондов Архангельского краеведческого музея; из архива АО «ПО «Севмаш»; Государственного архива Архангельской области (Отдел документов социально-политической истории); из личного архива автора

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Интервью с Ждановым Владимиром Александровичем. 1930 г.р. Дата записи: 30.09.2017 г. 102 минуты. Из личного архива автора

2. Интервью с Пакулиной Валентиной Ивановной. 1928 г.р. Дата записи: 08.08.2017 г. 133 минуты. Из личного архива автора.

3. Бадигин К.С. На морских дорогах : записки капитана. - Архангельск : Северо-Западное книжное изд-во, 1985. С. 163

4. Интервью с Амосовой Руфиной Марковной. 1929 г.р. Дата записи: 09.12.2016 г. 128 минут. Из личного архива автора

5. Интервью с Ошурковой Галиной Александровной. 1935 г.р. Дата записи: 25.09.2017 г. 55 минут. Из личного архива автора.

6. Интервью с Сосниной Лидией Васильевной. 1933 г.р. Дата записи: 09.11.2017 г. 111 минут. Из личного архива автора.

7. Архангельск - город воинской славы. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - Архангельск : ОМ-Медиа, 2015. С. 45.

8. Интервью с Кобелевой Алефтиной Алексеевной. 1933 г.р. Дата записи: 09.12.2017 г. 75 минут. Из личного архива автора.

9. Интервью с Матониной Валентиной Павловной. 1928 г.р. Дата записи: 09.12.2017 г. 36 минут. Из личного архива автора.

10. Интервью с Линдес Тамарой Андреевной. 1927 г.р. Дата записи: 11.10.2017 г. 66 минут. Из личного архива автора

11. Интервью с Петровой Валентиной Николаевной. 1935 г.р. Дата записи: 04.04.2017 г. 86 минут. Из личного архива автора

12. Защитники Отечества : сб. материалов XIX региональных общественно-научных чтений по военно-исторической тематике ; сост. Л.Д.Попова. - Архангельск : ОАО «ИПП«Правда Севера», 2006. С. 226.

13. Интервью с Ошурковой Галиной Александровной. 1935 г.р. Дата записи: 25.09.2017 г. 55 минут. Из личного архива автора

14. Интервью с Дитевым Борисом Дмитриевичем. 1935 г.р. Дата записи: 25.06.2017 г. 99 минут. Из личного архива автора.

15. Интервью с Корельской Верой Федоровной. 1932 г.р. Дата записи: 02.02.2018 г. 57 минут. Из личного архива автора.

16. Интервью с Пакулиной Валентиной Ивановной. 1928 г.р. Дата записи: 08.08.2017 г. 133 минуты. Из личного архива автора.