«Я не участвую в войне,

Война участвует во мне»

Юрий Левитанский

В этом месяце нам предстоит отметить черную дату – 65 лет с начала Великой Отечественной войны. Это день, который разделил жизнь многих поколений на две части – «до войны» и «после». Идет седьмой десяток лет послевоенного периода, но пережившие Великую Отечественную до сих пор признаются, что, оставив им жизнь, война бесцеремонно исковеркала их судьбы и по прошествии стольких лет напоминает о себе непроходящей болью утрат, отзвуками ранений и увечий, горечью несбывшихся надежд, потерянной любви и нерожденных внуков…

В этом месяце нам предстоит отметить черную дату – 65 лет с начала Великой Отечественной войны. Это день, который разделил жизнь многих поколений на две части – «до войны» и «после». Идет седьмой десяток лет послевоенного периода, но пережившие Великую Отечественную до сих пор признаются, что, оставив им жизнь, война бесцеремонно исковеркала их судьбы и по прошествии стольких лет напоминает о себе непроходящей болью утрат, отзвуками ранений и увечий, горечью несбывшихся надежд, потерянной любви и нерожденных внуков…

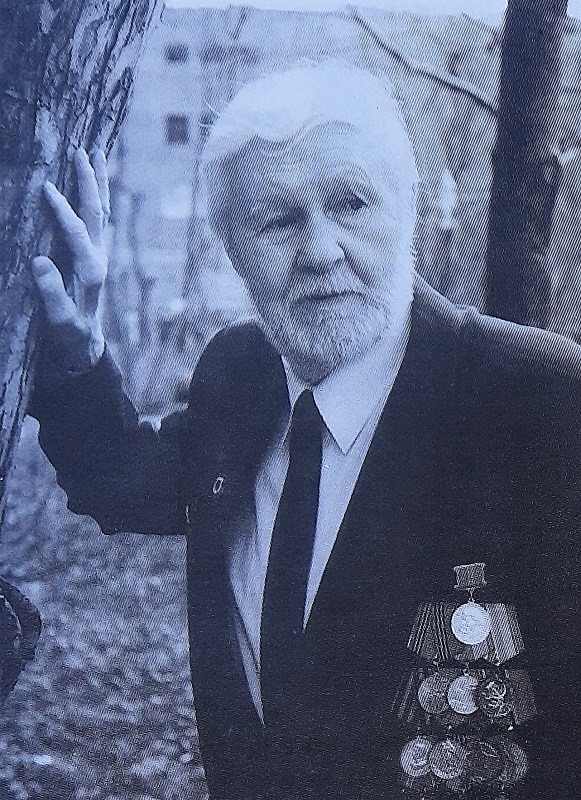

О войне, боях и подвигах напоминают ветеранам ордена и медали – вехи пути к Победе: «За взятие…», за отвагу и мужество, и просто памятные – юбилейные – дань уважения и почитания.

Но есть среди прошедших через огонь войны не отмеченные ни орденами, ни медалями. Более того, Родина пыталась забыть их, вычеркнуть из памяти. Их, «изменников Родины», отсылали подальше – в сибирские лагеря, с глаз долой! Это клеймо они получили за то, что побывали в плену. И Родине в лице чиновников, вершащих людские судьбы, было не важно, как они там оказались: прорываясь из окружения, в беспамятстве после контузии или размахивая белым флагом. А они продолжали любить свою Родину и в польских пересыльных лагерях, и в немецких трудовых, и на лесоповале в тайге; и писали Родине письма, пытаясь объяснить ей, да и самим себе, что же произошло на самом деле. Одно из таких писем - в тетради, сделанной из коричневой бумаги – из мешков из-под цемента, сшитой нитками из распущенного брезентового ремня, - писал на протяжении нескольких лет пермяк Герман Михайлович Матвеев.

«Книга эта, как кровоточащая рана, в ней сосредоточена боль войны, моя боевая юность, родные, близкие, поломанная жизнь, - рассказывает Герман Михайлович. – Все ли раскрыто в этих записках? Конечно, нет. Ясно, что в условиях фашистских лагерей писать все откровенно нельзя, чтоб не подвести товарищей, если записки попадут в руки фашистов. Наверняка еще кто-то из наших советских людей вел подобные записи, обращаясь через них к невидимым собеседникам, к своей памяти, к далекой Родине».

Откроем эту книгу памяти и зачитаем некоторые отрывки.

НАЧАЛО ВОЙНЫ И ПЛЕНЕНИЕ

В конце апреля 1941 года я в составе команды в 35 человек Кагановического РВК города Молотова прибыл на Западную Украину, в Волынскую область, Гороховский район, село Квасово, для прохождения военной службы в 225-м отдельном саперном батальоне. После карантина был зачислен в спецвзвод блокистов.

На воскресенье 22 июня планировался большой праздник, было намечено много всяких спортивных мероприятий по случаю приема Присяги молодыми бойцами.

Но начался этот день под грохот разрывов, под рев бомбардировщиков, низко пролетавших над нашими головами. Поднятые по тревоге, мы спешно получили каски, противогазы, фляжки, патронаши и патроны. Открыли стрельбу по вражеским самолетам. Только наша стрельба не давала результатов. Все мы впервые стреляли из боевых винтовок, да и винтовки были дореволюционного производства. Моя, например, была изготовлена в 1912 году. Прицельная планка имела деления в саженях, в которых я не разбирался. В промежутках между налетами авиации спешно набивали пулеметные ленты, грузили машины, прицепы.

Присягу принимали под рев и грохот. Только ночью наступило затишье, удалось немного вздремнуть. Утром начался бой с немецкой пехотой. Нас было мало. Дали приказ отступить в Горохов. Быстро оторвались от фрицев, предварительно взорвав склад со взрывчаткой. По пути к нам присоединились какие-то пехотинцы. Двигались напрямую по полям. При подходе к Горохову попали под минометный обстрел. Это наши, занявшие оборону на краю города, увидев идущих по полям военных, открыли огонь.

Добрались до места, получили сухим пайком на каждого по два сухаря и по вяленой рыбке: склады заминированы и доступа к ним нет. Чуть отдохнули – и опять в поход…

По тракту на Луцк шло сплошное отступление без всякой команды. Нас небольшая кучка, стали занимать оборону. Определили направление, с которого могут ударить фрицы. Пехотинцы сразу стали откапывать себе индивидуальные окопчики. Мы же лежим на земле, копать нечем. Хоть и саперы, а лопат нет. Вот вдоль улиц открылась стрельбы из-за углов и с чердаков, а потом выяснилось, что мы окружены фашистами и нужно прорываться. Те же, которые еще утром толпой ушли по дороге на Луцк, в кольцо не попали…

Вдруг впереди поднялась земля, в глазах завертелось, и наступила тишина. Когда очухался, увидел, что надо мной наклонился немец. Ну, думаю, сейчас прикончит, а я беспомощный, ничего сделать не могу. Он мне кричит: «Ауфштеен!», и пинает меня в бок. Вот так я и попал в плен. Много наших собрали, привели на хутор, загнали в пустой домик. Внутри переломанная мебель, все разбросано, на стенах и полу кровь. Я сел в углу комнаты и тут услышал звон разбитого стекла, взрыв, потом еще. На меня кто-то свалился и задавил в углу. Это фашисты через окно забросили гранаты. Наступила тишина. Я еще слышал, как через вату, что фашисты заходили в дом и добивали раненных, смеялись, наверное, были пьяны. Меня они под кучей тел, очевидно, не видели…

Несколько дней я пробирался к Луцку. Уже на подходе вцепились в меня трое западников (имеются в виду западно-украинские националисты – Ред.) с сине-желтыми повязками на рукавах. И до этого я с ними встречался, но благополучно расходились, а тут какие-то въедливые сволочи, окружили, заорали, поволокли к немцам. Видно, очень хотели выслужиться.

Немцы пристально меня рассмотрели. Проверили, нет ли на груди звезды и не являюсь ли я комсомольцем. Затем погнали с обозом в Луцк. Так я второй раз попал в плен. В Луцке нас затолкнули в церковную ограду. Окруженная высокой литой решеткой церковь – это скопище людей: злых и нервных. Вечером, когда стемнело, въехал крытый фургон и стали раздавать хлеб. Я тоже получил четвертую часть хлебного кирпичика. Тут автоматчики начали загонять всех внутрь церкви. Людей набилось огромное количество, прилечь негде. Абсолютная темнота! Я сел, поджав колени к груди, начал жевать машинально, без аппетита хлеб. Сухой, черствый, какой-то колючий, никак не идет в горло. Хочется пить, пить просят и раненые, часто впадая в беспамятство. Чуть обглоданных хлеб заталкиваю в карман. Потом поем, а теперь надо подремать. Но духота и затекшие ноги не дают возможности уснуть. Пробую встать и потоптаться на месте. Соседи начали ворчать. Да и нахлынувшее головокружение заставило сесть обратно. Большинство мается, вроде меня. Иногда вскрикнет где-нибудь в углу раненый…

Но вот загремели засовы, в открывшуюся дверь влетела волна свежего воздуха. Пленные начали выходить на паперть. Живительный воздух помог сколько-то оправиться и прийти в себя. Прошли тошнота и головокружение, осталась только слабость во всем теле. Решил подкрепиться хлебом, вытащил из кармана горбушку, и не поверил своим глазам: весь кусок хлеба зеленый от плесени. Я сижу, рассматриваю испорченный хлеб и ищу хоть частицу без плесени. Но тщетно. Вся горбушка проплесневела и сгнила, остается собраться с силами и забросить это фашистское угощение подальше. Но тут один босоногий подходит и просит отдать ему хлеб. Я протягиваю. Он берет и, прячась за угол церкви, начинает жевать.

Позднее я не раз видел зверей в образе человека. Некоторые становились ими от голода, а другие – от беспредельной власти. Но фашистов нельзя равнять со зверями. Зверь напрасно никогда не убивает. А эти ради потехи бьют и убивают. За убитых никто не отвечает, и даже наоборот: чем больше убьет и замучит насмерть людей, тем он хорош, тем он, очевидно, больше соответствует облику истинного арийца. Советский солдат умирал не только в схватке, но и распятым на изгороди из колючей проволоки, умирал обессиленный, добиваемый палками и пинками.

Из церкви нас перевели в тюрьму. На высоте человеческого роста слева и справа от входных дверей все избито пулями. Тут расстреливали в упор. На белой стене хорошо видны кровь, прилипшие волосы и мозги. Над этим носятся тучи больших откормленных мух.

К вечеру нас построили, подсчитали и погнали на станцию, натолкали в товарные вагоны так, что можно было только стоять. Пошел дождь, и через решетку в единственном люке просунув консервную банку, стали добывать воду. Пили по очереди, мне досталось всего три глотка, но многим повезло еще меньше: дождь скоро кончился.

Утром 10 июля добрались до места назначения. Вышли не все, кто-то остался лежать в вагонах, но принимавшим все равно, живые или мертвые привезены. Главное, сошлось общее количество и все в порядке. После приемки повели за колючую проволоку. Началась лагерная жизнь в Польше.

<…>

Тяжело на душе. Тоска заедает больше, чем голод, вши и побои. Чтобы остаться жить, надо пойти в предатели. Большинство этого не сделает никогда, в том числе и я. Толкуют, раз живой, то повезло. Как раз повезло мертвым. А мы умираем в муках на чужой земле. Конечно, не поздно кинуться на колючую изгородь – и быстренько пристрелят. Вот и получается: умереть легко, а вот жить очень трудно. Держаться, несмотря ни на что. Ждать своего часа…

<…>

Мне почему-то запомнилась одна мгновенная встреча с воробьем. Это было на третий день войны. Мы прорывались из окружения. Под обстрелом падали на землю, кто живой, кто мертвый. Снова падали и прижимались к родной земле, как будто она может укрыть и спасти от смерти; все перепуталось и перемешалось. А с воробьем я встретился, когда припал на короткий миг к земле, и тут же его швырнуло прямо к моему носу. Он был взлохмачен, весь в крови, в пыли, с широко открытым клювом. Одно крыло оторвано, перебита лапа. Смотрел одним глазом, второй вытек. Он заглянул мне прямо в душу. Так много в этом взгляде было сказано. Он смирился со своей участью. И в его взгляде уже не было страха и ужаса смерти, был вопрос, как у человека: «За что?» За что его убивают? Ведь он жил, как все, и никому не мешал. Голодал и мерз зимой, радовался весеннему солнцу и лету. Заботился о своем воробьином потомстве. И не знал он за собой никакой вины, за которую следовало его убить. Через какие-то секунды я снова рванулся вперед. Мне было не до воробья, да и что я мог сделать в этом месиве земли и огня? Что изменить? Нас тоже, как этого воробья, убивали. Только по какой-то случайности не убили меня…

<…>

ПЛЕН В ФИНЛЯНДИИ

Построили нас перед бараком, в одной из комнат которого расположилась комиссия из больших военных чинов. Стали отсчитывать по десять человек и заводить в барак. Переводчик задавал вопрос: «Кто хочет служить в германской армии?» В ответ тишина. Еще раз повторялся вопрос, и снова не было ответа. Тогда полицаи, стоявшие в дверях, палками выгоняли из комнаты. Объявили, что можно писать и подавать заявления желающим служить у немцев, и они будут получать солдатский паек и курево, а по окончании войны получат земельный надел. Вскоре из тысячи отделилось сто тридцать человек, их поместили в свободный барак, на ночь они выставляли охрану, понимая, что совершили предательство. Теперь их строили отдельно от остальных, первыми вели на кухню и потом, после нас, еще раз вели за получением добавки.

Оставшихся привезли в порт Штеттин и прямо из вагонов выгрузили в трюм большого корабля. Там уже были наши соотечественники. 22 декабря 1942 года нас привезли в Финляндию — в порт Мянтюлуото. Пересадили в телячьи вагоны и отправили в

Пори. Этот большой лагерь отличался очень жестоким режимом. Били по поводу и без

повода, в основном деревянными брусками. Например, если на построении «имел наглость» жаловаться на нездоровье, то раздавалось: «Сашка, тащи градусник!» И полицай Сашка услужливо тащил дубинку, чтобы жалобщика «подлечить».

Зима была очень холодная, температура опускалась ниже пятидесяти градусов. Работали на продуваемом всеми ветрами аэродроме, и поэтому было много обмороженных. Я, привычный к морозам человек, весь день прыгал и хлопал руками, чтобы как-то продержаться и не замерзнуть. Придя в барак, стаскивал с ног сапоги, а портянка оставалась в сапоге, примерзнув к подошве.

Как-то меня забрали в небольшую команду на железную дорогу чистить снег. Работавшие на другой платформе передали мне под вагоном сумку с селедкой: финны подбросили им целый бочонок. После отбоя у нас был настоящий пир, поделились и с соседями по нарам. Правда, помучились жаждой, но это уже полбеды…

11 февраля 1943 года триста человек увезли на север, за полярный круг, в небольшой лесной лагерь Пойкоярви, специально построенный для нас. Как всегда, колючая проволока по периметру, но без вышек. Бежать невозможно: зимой – глубочайший снег, а летом – болота и озера.

Нужно отметить, что полицаи и переводчики не носили с собой палок и никого не били.

В лес на работу шли гуськом, шагая след в след, с собой брали большие сани, на которых везли запасной инструмент, а обратно кого-либо обессилевшего. Работа заключалась в том, чтобы свалить дерево, обрубить сучья и распилить на двухметровки. Затем чурки сложить в штабель. Мастер финн в конце работы фиксирует, сколько чурок напилено за день.

Однажды я случайно порубил колено левой ноги (а многие, чтоб не работать, специально рубили себе пальцы, получая передышку от работы). Когда я, хромая, дошел до лагеря, то вылил полный сапог крови. В ревир конвоир старался не заходить из-за сильного запаха гниющих тел, из-за двери покрикивал на нас, что мы лодыри, только хлеб бесплатно едим, и особенно доставал одного армянина, называя его Марусей. Иногда, зажав пальцами нос, отваживался заскочить в комнату, чтобы палкой поднять Марусю с нар.

Как-то немецкий врач этому армянину сделал под лопаткой разрез, опрокинул его спиной на лавку и стал давить коленом ему грудь, выдавливая из легких армянина в стоящий на полу таз гной с кровью. После такой медицинской «помощи» на третий день армянина закопали.

Этот врач развлекался еще и тем, что вырывал «козьей ножкой» у желающих пленных здоровые зубы. При этом не делал никаких обезболивающих уколов. А за каждый выдернутый зуб давал добровольцу полбулки хлеба. Некоторые шли к нему подзаработать, ведь смерть всегда рядом, а мертвому зубы ни к чему. Так пока жив, хоть подкрепиться лишним куском хлеба.

Началось лето с мошкой и комарами. Солнце вообще перестало садиться за горизонт. Многие просто не могли спать, а лица превратились в кровавые маски.

Кто-то из наших полицаев надоумил немцев ввести норму, объявили, что все, кто напилит на одного двадцать чурок дров, получит дополнительный суп. Всю дорогу я занимался агитацией не делать нормы и в лесу, валял дурака, но когда «ударники» получили добавочный суп, начали мы вкалывать, делали норму за полдня. Немцы удивлялись тому, как можно заставить так работать человека. Сделав норму, собирали грибы и ягоды, которых здесь было много.

Однажды была дана команда строиться, а один из наших еще продолжал рвать ягоды. Конвоир бросился к нему и пырнул штыком, проколов низ живота. Такова цена за горсть ягод. Кем он был, никто не знает. Неизвестно и его настоящее имя. Для него война и все мучения кончились. Осталось неизвестным, что он смог сделать полезного для себя и других за каких-то двадцать лет своей жизни. Был ли он талантлив в чем-нибудь или нет.

Все это ушло вместе с ним в финскую землю. Только где-то далеко отсюда его близкие будут многие годы надеяться и мучительно ждать хоть какой-то весточки...

О ПРЕБЫВАНИИ В ЛАГЕРЯХ В НОРВЕГИИ

26 октября 1943 года в порту Турку нас, как всегда, загрузили в трюм парохода. Прощай, страна Суоми. 30 октября высадили недалеко от Осло, а 3 ноября привезли в большой лагерь на аэродроме недалеко от города Ставангер. Полуостров Ставангер омывается теплым течением Гольфстрим. После северных широт мы грелись на солнышке.

Режим в лагере был нежестким. С работы можно было приносить все, что добыли вовремя рабочего дня. А в июне 1944 года к нам в лагерь приехал духовой оркестр из какого-то лагеря на территории Норвегии. Впечатление было очень сильным.

Сейчас я нахожусь в Норвегии и в четвертый раз начинаю писать о себе и товарищах. Буду это делать до последней возможности. Что ранее написал, осталось запрятанным в бараках в Германии. Может, после войны, когда наши их разломают, найдут и записки. Хранить при себе очень трудно, особенно когда проводятся обыски.

Шансов остаться живым и увидеть нашу победу почти нет. Может быть, бумага окажется долговечнее, чем человек. Я хочу, чтоб на Родине узнали правду о нас, пленных. Мы - смертники, и приговорены к этому без суда и следствия фашистами только за то, что мы - советские. Вот только сроков исполнения приговора нет. Неизвестно также, как мы должны принять смерть. От палок ли, от голода или от пули. Все эти способы уже опробованы на многих пленных. Уже сколько буртов из мертвых тел осталось повсюду, а сколько еще поодиночке разбросано на дорогах. Кто я? Изменник? Трус? Но я не изменял Родине и никогда не сделаю этого, хотя изменников здесь я действительно видел. Я не боюсь умереть, хотя очень хочется жить и дотянуть до победы.

Я должен был драться до последнего патрона, последний оставить для себя. Воюя в обороне, конечно, можно определить, когда будет последний патрон и когда нужно стрелять в себя, чтоб не попасть в плен. А если дан приказ во что бы то ни стало прорваться из окружения, где тут оставлять, последнюю пулю? Кроме того, к винтовке дан штык. Кто же посреди боя будет стреляться, когда можно пойти врукопашную, и еще есть надежда прорваться и, значит, выполнить приказ. А застрелиться — значит, как дезертир, раньше выйти из боя, подвести товарищей.

Наступил новый 1945 год. В первых числах марта снова в лагерь приехал власовский агитатор. Он прямо заявил, что для тех, кто не пойдет в РОЛ (Российская Освободительная армия), режим содержания в концлагере будет еще строже, а питание снижено.

Такая агитация подействовала, наступал предел человеческим возможностям. А остаться живым и увидеть победу очень хотелось. Около сотни наших записалось в РОА, чтобы получать солдатский паек. Нежелающих вступать во власовцы 7 марта перевели в соседний концлагерь, здесь действительно режим был жестче. Но нам повезло. В мае кончилась война. Тех, кто записался в РОА, держали в закрытом лагере. Мы же свободно гуляли по норвежской земле.

8 мая лагерь не работал. Проснувшись, мы не обнаружили полицейских, главную опору немцев. Лагерные умельцы тут же изготовили красный флаги воздвигли на крыше самого высокого барака. А еще на листе чистой бумаги нарисовали портрет Сталина и закрепили около входных ворот. Говорили, что комендант лагеря застрелился в центре аэродрома, не смог пережить позора капитуляции Германии.

На другой день немцев от нас убрали, заменив охрану на норвежскую полицию в гражданской одежде. Избрали комитет самоуправления, который стал заниматься вопросами снабжения. Немцев обязали кормить военнопленных со своих складов. Питание у нас стало отменным. Наши курьеры курсировали от одной воинской части до другой. Привозили крупы, макароны. А в лагере все шумели на поваров, заставляя варить супы такими густыми, чтобы ложка стояла. Помню, как, съев котелок каши, снова шел за добавкой, съев которую, снова ощущал голод. Весил я тогда 43 кг. Все опухли…

Говорили, что был секретный приказ в случае высадки союзного десанта в Норвегии уничтожить всех советских военнопленных. Зная немцев, в это можно верить. В лагерях в основном оставались начиненные многолетней ненавистью советские люди, совершенно бесстрашные и готовые пойти в последний беспощадный бой. Ослабленные многолетним голодом, в большинстве немогущие вести рукопашный бой, но вполне способные нажимать спусковые крючки.

Немцы хорошо знали, что если к пленным попадет в руки оружие, то пощады им не будет. В норвежских газетах писали, как в одной немецкой танковой части, где работало, по обслуживанию двадцать советских военнопленных, по окончании войны их расстреляли. И чтобы скрыть место их захоронения, всю площадку размесили танками...

Заглядывали норвежцы. Незнание языков не было таким уж большим препятствием. Быстро научились объясняться жестами, мимикой и довольно хорошо понимали друг друга. Каждый день на плацу теперь уже бывшего военного городка устраивались танцы до глубокой ночи, так все радовались окончанию войны. Нас повсюду встречали очень уважительно и оказывали любые услуги. Во всех видах транспорта мы ездили бесплатно, и контролеры с улыбкой приветствовали нас, как самых желанных гостей: воспринимали как представителей Советской Армии, победившей фашизм.

После освобождения собрали со всех лагерей музыкантов и артистов. В короткий срок отрепетировали и дали двухчасовой концерт, который транслировался по радио и был для норвежцев большим откровением.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Вскоре мы переехали в Ессхейм, где тогда находился формировочный лагерь советских военнопленных и 28 июня 1945 года покинули гостеприимную землю Норвегии.

Утро следующего дня застало нас едущими в товарных вагонах по Швеции. Мы - репатрианты. Что-то подозрительное для русского уха есть в звучании этого латинского слова. Вроде бы люди, но не как все.

Великий Сталин заявлял, что советских военнопленных не может быть. Сдавшиеся в плен - все изменники и предатели. Эти соображения в начале войны были закреплены в приказах. Только на деле количество фронтовых ситуаций, когда солдат не в состоянии последнюю пулю пустить в себя, оказалось таким большим, что в плен к немцам попали миллионы преданных Отечеству советских солдат. И вот теперь мы едем на проверку обстоятельств, при которых каждый оказался в плену.

После тринадцати фашистских лагерей 13 сентября 1945 года я успешно прошел проверку на станции Суслонгер Марийской АССР в отделе «СМЕРШ» 47-й учебной стрелковой дивизии. Мне повезло: особист был не из «тыловых крыс», как это часто случалось, а из наших товарищей, видевших войну вживую н прекрасно понимающих, при каких обстоятельствах попадают в плен.

Людей старше сорока сразу отпустили по домам, а меня решением фильтрационной комиссии направили в Рязанскую область, Тумский район, на лесопромышленную станцию. Грузчиком. Отгружали рудничную стойку. В стране стояла разруха. Надо было восстанавливать шахты.

Вскоре из Перми пришла справка, что к началу войны я окончил третий курс нефтяного техникума, причем с отличием. Специалистов тогда очень не хватало, поэтому весной 1947 года я вернулся на учебу, а после окончания стал преподавать. В 1955 году решил получить высшее образование и поехал поступать в Свердловск, хорошо сдал экзамены, но особист вынес вердикт: «Неблагонадежен»... Тогда решил схитрить: поступая в наш сельхозинститут, о своем нахождении в плену просто умолчал. Потом заочно закончил Московский горный институт и работал в системе объединения «Пермнефть» до 1965 года, а затем, до пенсии, в ВНИИБТ старшим научным сотрудником.

После смерти Сталина получил первую медаль «За победу над Германией», затем - юбилейные, звание «Ветеран труда», Ленинскую юбилейную медаль за долголетний труд...

Конечно, до сих пор воспоминания о годах, проведенных в плену, самые сильные и яркие. И до сих пор остается обида на Сталина: другие государства помогали своим воинам, попавшим в плен, а он объявил, что у нас нет пленных, лишь предатели... Сколько мужей и сыновей вернулись бы в семьи, если бы не амбиции вождя, сколько горя и слез можно было бы избежать... Вечная память им, безымянным, пронумерованным, оставшимся в чужой земле.

Источник: Матвеев, Г.М. Война участвует во мне / Подготовила Мария Виноградова/ Федеральный вестник Прикамья. – 2006. - №5-№6.

Публикуется с сокращениями (заголовки разделов – редакция портала)